不久前的一天下午,莫斯科突降小雨,为干热许久的天气带来一丝凉爽。当我按照手机导航走出地铁站,准备前往俄罗斯功勋艺术家左贞观的工作室进行采访时,一抬头发现满头白发的他已经打着伞在等我了。这一刻令我颇感意外,毕竟他已年逾八十,虽然儒雅依旧、风度翩翩,但毕竟岁月不饶人,他走起路来已明显变得迟缓。我告诉他没有必要下来接我,他笑着说:“这场雨来得突然,我怕你没带伞。”我一下子明白了为什么之前和其他人提起这位华裔著名作曲家时,他们的一致评价是左老师为人和善,耐心细致,对晚辈关照有加。

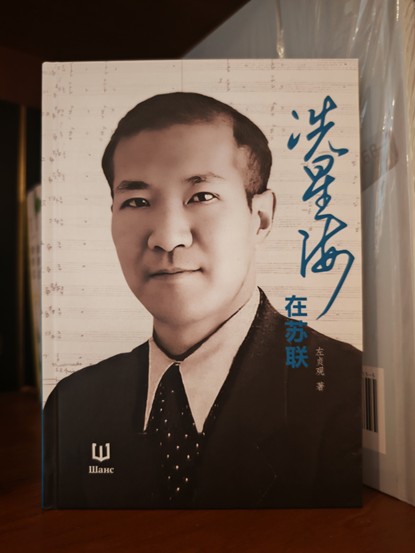

左老师的工作室面积不大,四周摆满了各种书籍和奖章奖状,除了音乐方面的专业书之外,更多的是关于中国传统文化的名著,甚至包括俄语版《周易》《红楼梦》等。当话题转向他新近出版的专著《冼星海在苏联》时,他的眼神更加明亮、声音更加洪亮。“今年是冼星海诞辰120周年,也是中国抗日战争和世界反法西斯战争胜利80周年。我感觉自己有责任让冼星海在苏联的最后岁月——那段他流落异乡,在困顿中仍不忘祖国、坚持音乐创作的历史——重见天日。”

“或许冥冥之中有天意,”左贞观告诉我,他与冼星海的关联似乎早已注定,且已远超越学术范畴。“我们都从中国远道而来,经历了波折,都对两个国家充满深情。”

1940年5月,在那个炮火连天的日子里,冼星海受命从延安前往苏联为抗战纪录片制作配乐。然而,一年后苏德战争爆发,莫斯科很快被波及,冼星海辗转到了苏联加盟共和国哈萨克斯坦的阿拉木图,打算从那里乘火车回国。可是,抵达后发现那里的铁路也被战火破坏。冼星海只好流落异域,投靠无门之际遇到了同为音乐家的巴赫德让•拜卡达莫夫。后者虽然生活拮据,仍慷慨地收留了他。在拜卡达莫夫的推荐下,冼星海成为了一名音乐指导,他白天忙于工作,晚上勤奋创作,先后完成了第一交响曲《民族解放》、第二交响曲《神圣之战》等反法西斯主题的乐曲和大型管弦乐组曲《满江红》等。他还承担起了根据哈萨克民族英雄阿曼盖尔德的故事创作交响史诗《阿曼盖尔德》的重任。这部交响史诗体现了冼星海对哈萨克民族、历史、文化和英雄精神的感知与理解,与《黄河大合唱》一样震撼人心,鼓舞士气。

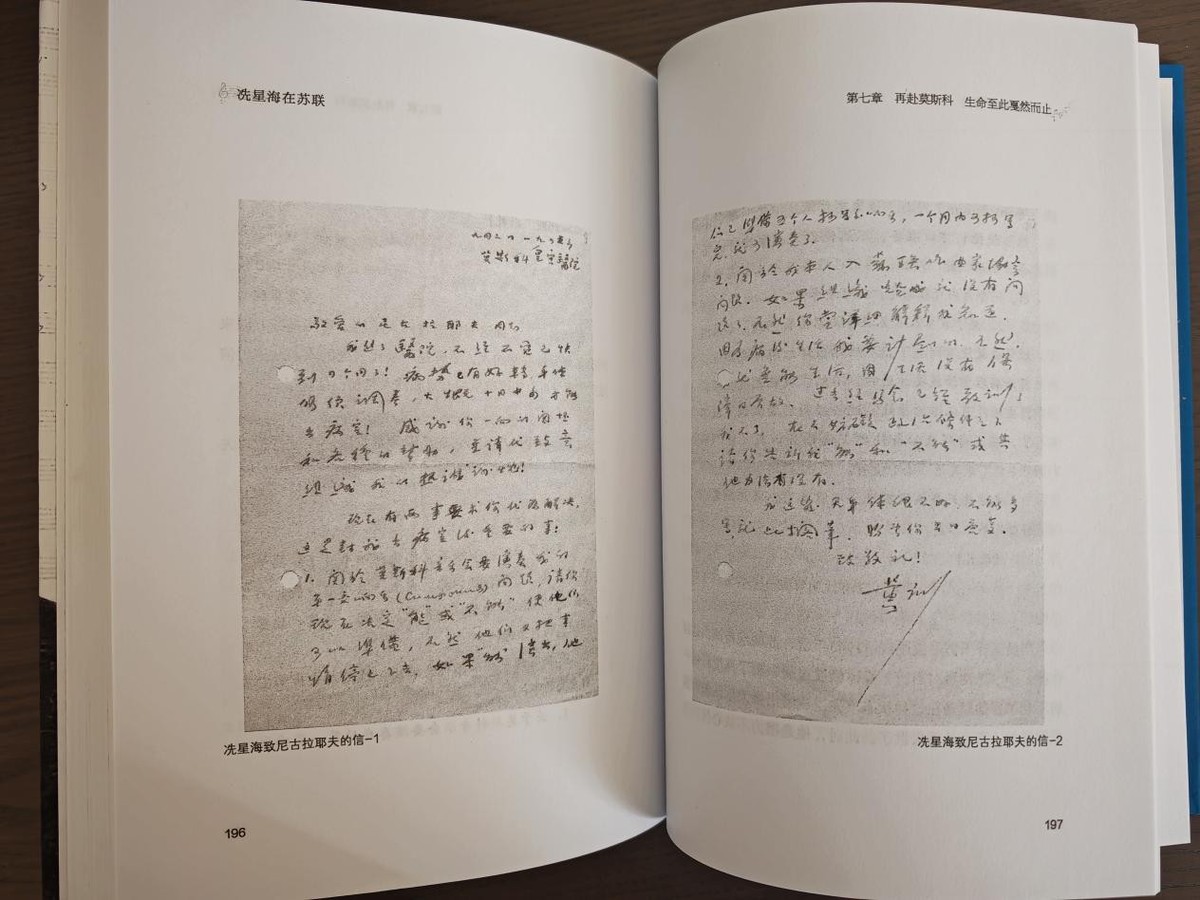

1945年5月,纳粹德国投降,欧洲战事结束。一周后,冼星海拖着病重的身躯回到莫斯科接受治疗。然而长期的病痛和艰苦严寒的环境早已击垮了他的身体,仅仅5个月后,这位杰出的“人民音乐家”溘然长逝,年仅40岁。直到生命的最后一刻,他仍念念不忘音乐创作,请求朋友给他带去五线谱稿纸,以便让随时记录创作灵感。

同年,左贞观在新疆乌鲁木齐出生。他的外婆是苏联人,外公是中国人,父亲是江苏常州人,抗战时期被派往新疆工作。左家大儿子出生半年内,欧战结束,中国抗日战争也取得了胜利,祖父特意为他取名“贞观”,父亲也给他取了洋名“维克多”,即“胜利”的意思。中华人民共和国成立后,全家移居上海。他的父母在复旦大学任教,虽不从事音乐工作,但都喜欢欣赏古典音乐,对苏联音乐更是情有独钟,左贞观在不知不觉中完成了音乐启蒙。13岁时,他考进了上海市少年宫管弦乐队。在那里,他第一次听到了柴可夫斯基的《天鹅湖》选曲,他的心灵受到强烈的震撼。即使现在提起,他仍难掩激动:“我很清楚地记得在排练之后,就好像遭到电击一样,晕过去醒过来,感到自己已经完全是另一个人了。从那时候起,我开始疯狂地喜欢音乐,对我以后的专业起了决定性的作用。”

然而,造物弄人。就在年幼的左贞观沉浸于音乐的陪伴,幸福快乐地成长之际,他父亲于1958年突然被定性成了“历史反革命分子”,全家的生活一下子陷入困顿。随后,中苏关系恶化,左贞观家的生活更是雪上加霜。1961年,左母带着4个未成年的孩子投奔远在西伯利亚的娘家。随后,左贞观考进伊尔库茨克音乐中专学习大提琴。凭借着刻苦努力,他很快就通过了语言关,适应了新生活。后来又考入国立新西伯利亚音乐学院大提琴系。1971年毕业后,被分配到专业交响乐团任大提琴首席。两年后,为了继续提升音乐技能,他辞职后进入莫斯科国立格涅辛音乐学院作曲系深造。期间,他创作的《节日序曲》获得全苏联青年作曲家比赛一等奖,1978年毕业后顺利进入莫斯科作曲家协会工作。虽然在日常学习和工作中,他并没有因为有中国血统和中国人的相貌而受到歧视——对此他一直心怀感激——但在中苏关系没有解冻之前,他的作品既无法正式发表,也无法公开演出。

直到1987年,中苏关系解冻后,左贞观才迎来了自己艺术生命的春天。莫斯科作曲家协会专门为他举办了个人作品音乐会。他的乐曲有机融合了中国古老的音乐元素与西方的作曲技巧,令人耳目一新,现场气氛热烈。演奏结束后,雷鸣般的掌声响彻整个大厅。左贞观多次上台谢幕,但观众仍不愿离去。更令左贞观没有想到的是,他年迈的父亲和全家人也出现在了现场。原来,左父沉冤得雪后来到苏联探亲。莫斯科作曲家协会特意派人把他们全家从新西伯利亚接到莫斯科,共同见证左贞观音乐生涯的历史性时刻。

第二年,中国外交部的一纸委托,将左贞观和冼星海跨越时空“链接”起来。当时为了完善和整理冼星海的生平事迹及音乐作品,中国外交部致函苏联外交部,请求协助提供相关情况。后者将任务布置给了苏联作曲家协会,相关负责人一下就想到了左贞观。“没有人比我更胜任这项工作了,”左贞观回忆说,“仿佛我与冼星海有某种缘分。”在阅读了大量资料以后,左贞观得知冼星海在苏联期间的大部分时间都生活在阿拉木图,于是他立即动身前往实地探访。经过不懈努力,他找到了和冼星海有过交集的当地居民和音乐家,收集了大量珍贵的一手资料,并陆续发表多篇文章,让外界对冼星海的认识更加全面、立体。与此同时,他还在阿拉木图和莫斯科举办多场纪念音乐会,帮助传播传承冼星海的音乐作品。

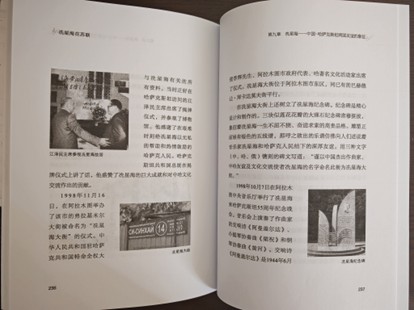

今年9月3日,冼星海的《黄河大合唱》在莫斯科柴可夫斯基音乐厅再度奏响——这场具有里程碑意义的演出,凝聚着左贞观的无数心血。“1955年,正是在这个音乐厅举办了星海逝世十周年纪念音乐会,这是一种传承。”他望向窗外,略有所思地说。

数十年来,左贞观的音乐作品在国际比赛中屡屡获奖,其中包括1993年他的单乐章管弦乐作品在上海获得国际比赛奖,1996年他的作品在意大利国际作曲比赛获得第一名等。1999年3月4日,时任俄罗斯总统叶利钦签署总统令,授予左贞观“俄罗斯功勋艺术家”称号,并为他颁发奖章。同时,他积极推动中俄音乐文化的交流,多次在俄罗斯举办介绍中国音乐的音乐会,带领俄罗斯艺术团体到中国演出,举办各种交流活动,受到俄中两国政府和艺术同行的高度赞赏。他还自己出钱帮助过无数中国留学生、艺术家和务工人员,为他们提供法律援助、翻译文件、联系就医等。“当你在海外漂泊,”他的声音柔和如春雨,“一张熟悉的中国面容就是心灵的锚点,不管你事先认不是认识他。”这份永不褪色的情谊,让他在2005年荣获普京总统亲自授予的“俄罗斯友谊勋章”——这对文化桥梁的建造者而言,是极为珍贵的肯定。

访谈结束走出楼道时,淅淅沥沥的小雨已经停歇。在金色夕阳的映照之下,整个城市焕然一新。左贞观的临别赠言在我脑海中回荡:“冼星海让我懂得,爱国从来不是画地为牢,而是让艺术生根发芽、让理解枝繁叶茂的土壤。”我突然觉得,在这片暮色中,仿佛有两个灵魂在交相辉映——冼星海,用音符谱写民族救亡的烽火诗篇;左贞观,将之传承创新并发扬光大。他们用奉献、音乐和跨国之爱谱写的命运交响曲,穿越时空,直至永远。

(柳洪杰)