1.走过肖邦,在普鲁斯特那里转个弯就到

这次有机会到巴黎,我抽了一个多小时跑去拉雪兹神父公墓(Cimetière du Père-Lachaise)看一看。这座公墓对我们中国人来说比较陌生,但里边的一处纪念遗址很多人或许在课本上读到过,那就是巴黎公社社员墙(Mur des Fédérés)。

没错,作为人类历史上第一个无产阶级政权,巴黎公社于1871年迅速成立又迅速失败,最后一批社员就是在这堵墙前被枪杀并埋葬。

公社社员墙位于整个园区的最东面偏南,公墓离地铁站最近的门又设在最西边,使得进门来到这里有着无限条路径,沿途可以把一些著名的历史人物串起来。

如果选择最短路线,沿着曲折的小路向东,就会经过植物学家乔治·居维叶(George Cuvier)的墓,这位是法国乃至整个欧洲古生物学的奠基人,跟化石打交道的同学们都能在课本上见到他。

如果选择进入园区一路向东,碰到墙再往右转,会经过诺贝尔文学奖得主马塞尔·普鲁斯特(Marcel Proust)长眠之地。他的《追忆似水年华》代代相传。

如果先往南再往东,则会经过作曲家弗里德里克·肖邦(Frédéric Chopin)的墓。这位波兰流亡钢琴家对自己的祖国爱得深沉,死后人们按照他的遗嘱把他的心脏埋在华沙,遗体则长眠在这里。

这座墓园里的名人实在太多了,多到公墓管理方特意出了本书介绍这些名人的生平,先把最有名的五百人列出来,剩下的名人以欧洲人常见的舒缓节奏慢慢整理。走过上百座墓葬,最终会在园区东面抵达公社社员墙,那个在共产主义者心中神圣的地方。

公社社员墙远非这趟旅途的终点。鲜花簇拥的高墙对面,是几代法共领导人的墓地,看来他们更愿意和自己的前辈同志们长眠在一起。再往左拐过去,则是二战中法国反抗组织的英雄墓地,旁边还立了骷髅主题的雕塑,一位游客跟我解释说这是法国艺术家的一项传统,雕塑象征死亡的骷髅,以解构人们对于死亡的恐惧。

把公社社员和二战反抗的英雄放在一起,法国人还是蛮拎得清的。

2.六千VS三百万

公墓管理员维罗妮卡(Veronique)看起来特别年轻,也不过三四十岁的感觉,但她自豪地说自己在拉雪兹神父公墓已经服务了26年。在过去26年间,这座公墓的每一个角落、每一处细节、发生的每一件事她都记得。

“这个地方献花的人很多”,她得知我是特意来寻找公社社员墙时,表现得略微兴奋又淡然:“尤其是每年快到五月份劳动者节日的时候,很多人会来到这里寄托他们的哀思。”她还翻出了一张略卷毛边的公墓内部地图,给我一点一点指公社社员墙的位置。

刚才那几条路线就是她帮忙设计的,作为一位对自己的园区负责任的管理员,她很希望游客能够在这里感受到历史的温度。

21岁的(Nans Barroso)和他的母亲一起来公墓散步,正值少年的小伙看起来充满活力、洋溢着年轻人特有的气息。他知道自己国家历史上曾经有过巴黎公社,但对细节的了解很显然不如他的母亲多。

“我们的历史更多教的是两次世界大战和二战后的世界,”他母亲表示巴黎公社的历史其实都学过,但论重要程度还是比不上这些波及全世界的大战。

“他们值得纪念,但重要程度没那么高”也是很多法国人的看法。不过对此笔者持保留意见。巴黎公社确实只存在于巴黎一处,影响的也只是法国,但作为对共产主义理论的首次实践,其对全人类的影响不可低估。在公社存在的72天里,整个巴黎秩序井然,完全没有战争期间经常出现的有组织洗劫等现象,这雄辩地证明了,没有资本家和贵族,无权无势的普通人一样可以管理好这个社会。

公社采取了成年男子普选制,这当然和后世相比有很大的进步空间,但与当时欧洲各国对选举权设置的高财产资格线相比,已经甩后者几条街了。

公社管理者甚至展现出了远高于他们对手的道德自律水平。公社管理者的年工资最高不得超过六千法郎,这在当时就是个熟练工人的水平,而在他们之前的拿破仑三世和后来覆灭公社的阿道夫·梯也尔(Adolphe Thiers)的年薪都是三百万法郎。

也难怪法国人对巴黎公社未必赞同,却普遍尊敬。法国人的历史课本上提到巴黎公社并不多,但社员墙下长年不断的鲜花是他们对此态度的最好注脚。

3.“革命老区”法国,战斗力爆棚

公社社员墙是一个半世纪前那些先驱者们就义的地方,他们最后战斗并坚守的阵地另有其地,那就是蒙特马特(Montmartre)高地。这里几乎是全巴黎最高的地方,登上去可以俯瞰整座城市。

1871年,面对从凡尔赛突入巴黎的军队,巴黎公社的国民自卫军正是在这里存放了最后一批大炮,做了坚守和捍卫政权的最后努力。巴黎公社失败后,这里建起了一座圣心大教堂(Sacré-Cœur Basilica),建造者们宣称其目的是“宽恕那些暴徒并为他们赎罪”。

某种意义上,巴黎公社本身就是法国阶级矛盾激化的产物,一个半世纪前的法国当权者只是用强硬手段把不满的声音镇压下去而已,根本没能解决这些矛盾。巴黎公社后的法国是背负着这些矛盾沉重前行,矛盾不断发酵,自然难以取得长治久安的效果。即使在第一次世界大战期间,法国国内依然罢工和抗议不断,几乎让法国输掉大战。冷战期间法国学生闹得最凶,前几年黄背心运动更是让法国频频登上媒体头条。所以在社交媒体上,法国被冠以“革命老区”的名号,我在想,法国人民动不动就上街,这是不是继承了巴黎公社的部分传统。

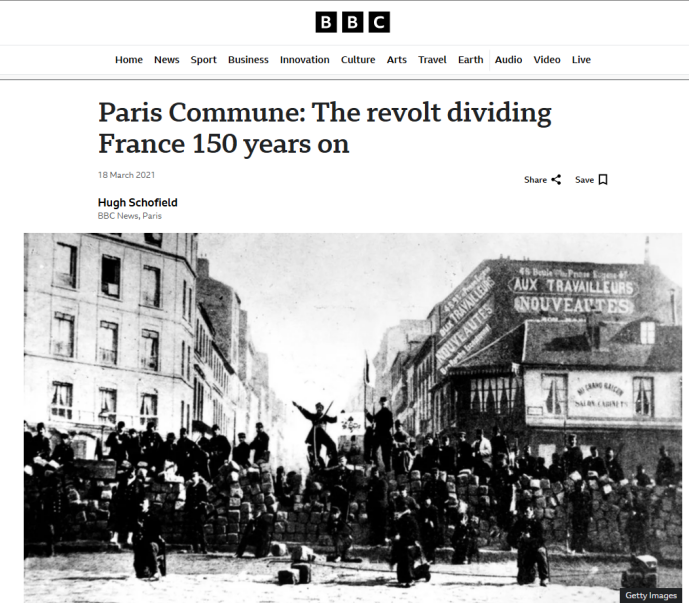

2021年,在巴黎公社150周年之际,英国BBC的一篇报道指出“巴黎公社一个半世纪之后,法国依然严重分裂着。”今天的法国一边面临着右翼的势力越来越大,一边有着来自各方的纠偏努力。

巴黎的路易斯·米歇尔广场(The Place Louise Michel),得名于巴黎公社的一位女社员路易斯·米歇尔。

米歇尔在巴黎公社是十分活跃的领袖,亲自拿枪进街垒,后来被俘上了法庭,发表的辩护词在法语中属于经典之作,甚至被选入一些法语写作的教材。米歇尔广场与圣心大教堂紧邻,倒也代表了法国人对历史的一种态度:过去的就过去了,牺牲者都是值得纪念的,功过留给后人评说。

今天米歇尔广场上游人如织,是巴黎市民在工作之余游玩休憩的上好去处。如果当年的公社社员们能看到这一幕,或许也能含笑于地下吧。

(张周项)