基层治理是国家治理的基石。在老河口市,一座设立于综治中心的检察工作室正悄然改变着当地的社会治理格局。这里没有高高在上的检徽威严,有的只是检察官们俯身倾听的耐心;这里不追求冰冷的司法程序,而是探索着法与情的深度融合。2024年以来,该工作室通过创新“检调对接+司法救助+多元化解”工作模式,让新时代“枫桥经验”在汉水之滨绽放出新的光彩。

“检察官同志,我实在走投无路了……”2024年6月,农民工王某佝偻着身子走进检察工作室。患有三级智力残疾的他,攥着泛黄的欠条,声音颤抖地讲述着被拖欠两年多的血汗钱。检察官发现,这位五保老人自2021年起在沈某的养猪场和工地务工,日薪100元的承诺最终化作25250元的白条。面对失联的包工头,检察官当即启动支持起诉程序。

7月的调解现场充满火药味。检察官与法官组成“法治联盟”,既讲《保障农民工工资支付条例》的刚性,又算拒不支付劳动报酬的法律账,更帮沈某分析企业经营的长远之道。经过5小时拉锯战,分期付款协议终于落定。当检察官将1万元司法救助金送到王某手中时,老人布满皱纹的眼角泛起泪光:“哎呀,真没想到你们这么实在地关心像我这样的孤老头子!”

这样的温情场景已成常态。2024年至今,该工作室办理群众信访139件,检察长接访36次,排查风险隐患34件,办理司法救助案件20件;参与法治宣传17场次。把一个个“民生账单”变成了“幸福清单”。

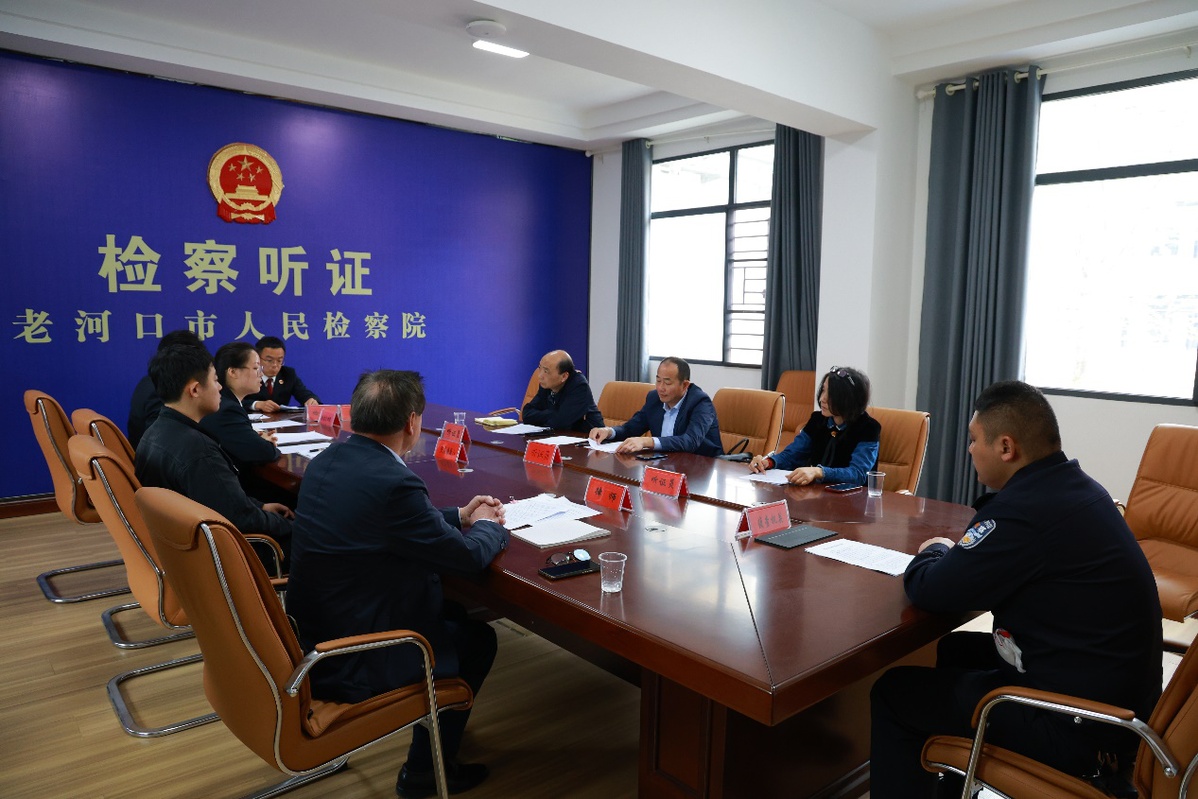

“本是儿女亲家,何至于此啊!”2024年12月的听证会上,看着握手言和的杨某与刘某,听证员们感慨万千。这对曾经的亲家因孙辈探视问题积怨已久,6月那次冲突导致刘某轻伤二级。办案检察官没有就案办案,而是化身“家庭医生”,为破碎的亲情把脉开方。

检察官发现,赔偿金额是横亘在双方间的“冰山”。他们创新采用“背靠背调解法”:对刘某侧重讲解“打断骨头连着筋”的血脉亲情,对杨某则细算“刑事追责影响三代”的人生账。

经过多方努力,最终双方就赔偿金额达成一致,达成刑事和解。2024年12月,检察机关在综治中心召开听证会,经听证员充分讨论,一致同意对杨某作不起诉处理。听证会上,杨某的深深鞠躬化解了刘某心中块垒,两个家庭重新找回了亲情坐标。

老河口市检察院充分发挥综治中心“一站式”工作平台优势,采取“控申部门常驻,业务部门随驻”的形式积极开展工作,通过检调对接、公开听证、刑事和解、司法救助等措施,推进轻罪案件矛盾纠纷依法化解。2024年以来,该院共在综治中心开展公开听证48件,达成刑事和解22件,让轻罪案件当事人实现了“案结事了人和”。

“拖拉机修出30万官司,我这把老骨头可咋办?”2024年7月,朱某在工作室老泪纵横。原来这位六旬老农在维修农机时被温某误撞致九级伤残,治疗费掏空家底却索赔无门。检察官立即启动支持起诉程序,不仅帮其整理证据链,还协调法援律师“全程陪跑”。当法院判决30万元赔偿时,同步到位的1万元司法救助金如同及时雨,滋润了老人绝望的心田。

该院通过综治中心信息平台,2024年已发现监督线索22条,构建起“四大检察”参与社会治理的立体网络。从被动接案到主动寻案,检察监督的触角已延伸至社会治理末梢。

数字见证变迁:2024年老河口市信访总量同比下降23%,民转刑案件减少41%。这些变化的背后,是检察机关将“以人民为中心”理念具化为“家门口的检察服务”。在这里,每起案件的办理都是社会治理的生动实践,每次矛盾的化解都在描绘法治中国的基层图景。正如当地群众所言:“检察工作室虽小,装的却是万家灯火。”(图/姜雁冰 祁翔)