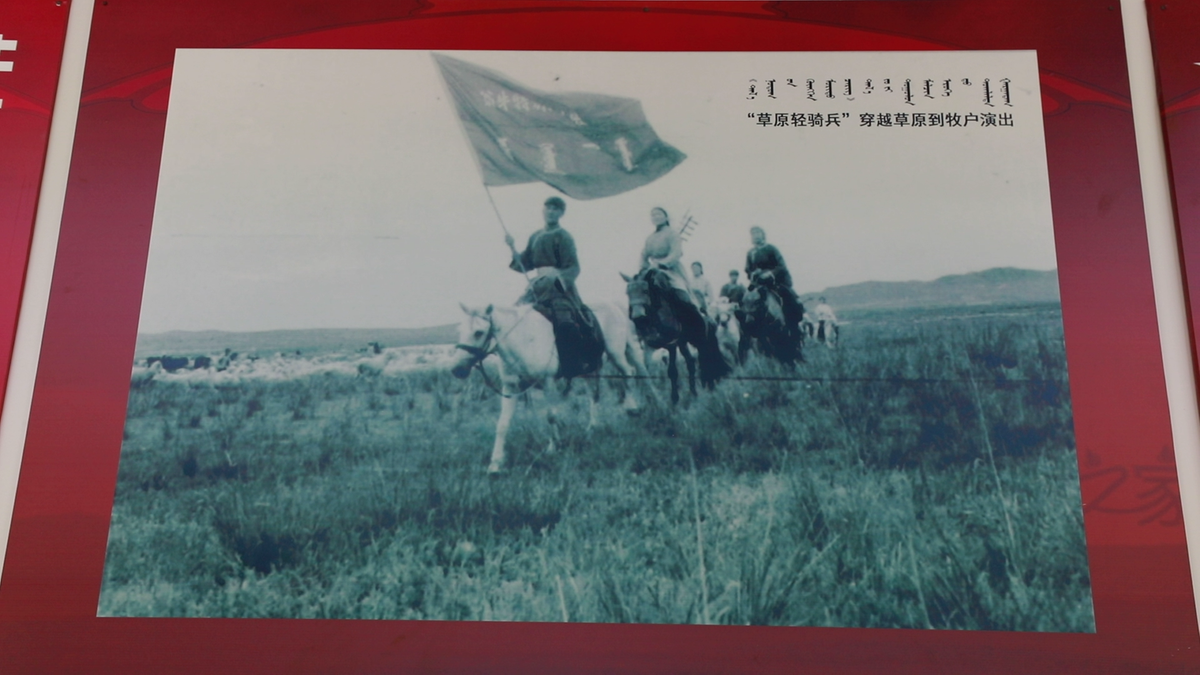

中国日报网8月30日电 (记者 杨晓恒)翁牛特旗乌兰牧骑是一支于1957年6月25日,诞生在翁牛特旗大草原上的红色文化工作队,是内蒙古自治区乌兰牧骑首创试点单位。经过六十多年时代变迁,翁牛特旗乌兰牧骑始终保持着昂扬向上的姿态蓬勃发展,已经从6名队员的“红色嫩芽”茁壮成长为44名队员的“红色文艺轻骑兵”。他们“以天为幕布,以地为舞台”,每年演出100多场,累计演出6000多场,观众达640万余人次。在翁牛特旗辽阔的草原上,扎根基层沃土,传递党的声音,服务人民群众。

人民需要艺术,艺术也需要人民

作为前队长的孙普,先后在翁牛特旗乌兰牧骑工作将近30年时间,见证了翁牛特旗乌兰牧骑的发展历程,提起那段历史,今年76岁的老人眼睛亮了起来,一下子来了精神。

“8岁的孩子没听过什么叫歌”,孙普回忆起上世纪70年代的一场演出时说道,“我们下乡到农户家演出,其中有一个小孩子,唱歌时候他乐,后来问他爸爸是啥意思,他说不知道这是干啥,怎么在那儿又喊又叫,这啥意思呢?”

在消息闭塞、文化生活贫乏的年代,乌兰牧骑带给牧民的不仅是文艺演出,更多的是精神上的慰藉,这也让乌兰牧骑的演员在牧民心中有更亲近的联系。牧民们把乌兰牧骑队员们叫做“玛奈呼和德”,也就是“我们的孩子”,来表达对他们的喜爱和欢迎。

翁牛特旗乌兰牧骑主要面向本地半农半牧区的农牧民,队员们既来自基层,又为基层服务,他们会分散到各个苏木、嘎查体验生活,结合农牧民的实际生活创作更多的节目。“牧区来的孩子有个最大优点,就是他懂得农村牧区缺少文化这种苦。”孙普说道,来自牧区的乌兰牧骑队员们往往会更加努力练功,用更好的演出回报家乡。

除演出外,翁牛特旗乌兰牧骑还给基层提供业余文艺培训服务,帮助农牧民建立自己的乡村业余乌兰牧骑,给他们排演节目、组织演出,乌兰牧骑队员与农牧民同台演出,既拉近了关系,又丰富了农牧民精神文化生活。

常年的演出和服务让乌兰牧骑同基层百姓建立了深厚感情,以人民为中心,是乌兰牧骑砥砺前行、成长壮大的力量源泉。植根基层、心系群众,永远风雨无阻陪伴,乌兰牧骑是以人民为中心理念的宣传者、践行者,他们紧跟时代、执着坚守、不忘初心,在时光的打磨下焕发出新的生机。