新华社武汉10月24日电(记者熊琦、邓楠)湖北省武昌实验中学近日最引人驻足的是一面5年前新修的石墙。不少人听闻它的故事,绕道也想来看一眼:70多年前是一群怎样无畏的少年,暂别课本、奔赴前线,留下这份让人动容的热血青春答卷。

在校园最南侧,一面灰白色的大理石墙安静地坐落在绿荫之下,309个名字整齐地刻在上面,石墙右侧写着“抗美援朝、保家卫国”,底部是以战斗英雄为原型创作的浮雕,309个名字的下面,则是四个大字:为了和平。从1950年12月至1951年7月,湖北省武昌实验中学有309名学生告别校园,响应国家号召,以高涨的爱国热情投入到抗美援朝的洪流之中。

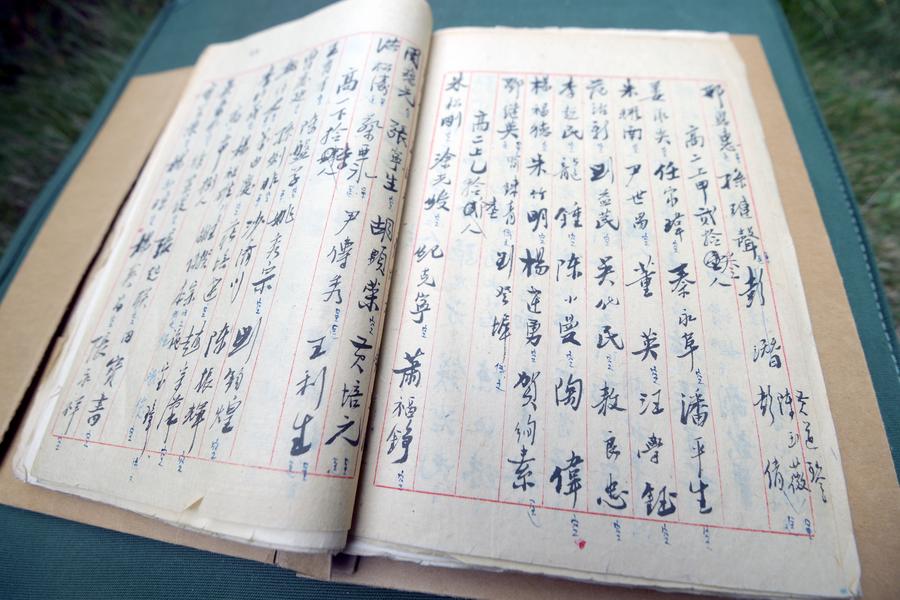

在学校档案室,一本泛黄的名册记录了这段宝贵的历史。翻开这本“教导处关于学生参干名册《一九五零——一九五一年》”,除了309名学生的信息,册中还完整留存着当年的参军参干通讯稿、学生动员会议纪要、光荣家长会议纪要。

“2019年,我从档案室封存的文件里找到一本名册。”湖北省武昌实验中学原校党总支书记冯希娅说,发现后,她当即整理并上报,学校立即着手联络名册内的校友及家人。消息不胫而走,纷至沓来的电话和照片,逐渐拼凑起这件尘封了多年的往事。

91岁的陶伟是纪念墙浮雕的人物原型之一,回想起当年的场景,他仍历历在目。“我是家里最小的,大哥大姐出去得早,二哥二姐后来也离家求学,我要报名参军,爸妈嘴上不说,我知道他们心里舍不得。”从湖北省武昌实验中学走出后,陶伟成为空军飞行员,他英勇迎敌,在朝鲜战场创造了人民空军120米近距离击落敌机的先例。

学校档案《关于学生参干名册(一九五〇—一九五一年)》上面记录着陶伟等学生参军参干的事迹。新华社发(史伟摄)

名单里能看到退休军医范中慧。当年正在读高三的她,没有和家人商量,直接在学校报了名。她说:“我知道打仗是残酷的,但这不影响我要抗美援朝、保家卫国。”

名单里有“志在清华”的李超民。他自学完了高中全部数学课程,梦想的学府是清华大学。但当战斗的号角吹响,他引用了王维的诗句:“孰知不向边庭苦,纵死犹闻侠骨香。”和参军的同学们一起唱着《共青团员之歌》,踏上驶向东北的列车。

据《武汉市志·军事志》记载,同期武汉市共有1897名青年学生被批准参军参干,而湖北省武昌实验中学参军参干人数占到全市近六分之一。

10月24日,湖北省武昌实验中学的师生在纪念墙前开展爱国主义教育活动。新华社发(胡莹摄)

309名青年里,有一百多人参加空军干校,涌现出了陶伟等空军飞行员英雄,此外,还有医疗工作者顾倬云、范中慧,翻译家钱治光,教师周志明……少年们从武昌起步,奔赴一线,又历经岁月淬炼,散落各地,成长为祖国建设的中流砥柱。

湖北省武昌实验中学党委书记代江连介绍,如今学校正在编订国防教育教材,309名学子参军参干的相关事迹将被纳入其中;在每年10月下旬的主题团课和班会课上,“抗美援朝,保家卫国”都是固定主题;抗美援朝纪念墙、校史馆(博物馆)“抗美援朝”板块等已经完成的校园文化建设,成为学生开展红色革命文化教育的重要阵地。

“时代虽已不同,但是爱国主义精神永不过时,先辈们的青春答卷,正激励着更多‘热血少年’,走好新时代的人生路。”湖北省武昌实验中学校长汪拥军说。