文/曾忆城

人的身体就是一台相机

清晨,当我们睁开眼睛摄入这世界的第一张影像时,美好的一天就开始了。从某种意义上说,我们的身体就是一台相机,同时也是相本身,所有外在的相机都是身体这台相机的延伸。

感官输入图像和各种信息,立刻就会得到一张张面相、身相,微笑、大笑、愤怒、流泪、手舞足蹈、惊恐颤抖……每一张“相”既是当下的相,也是包含着过去种种的相。不知不觉中,输入身体的一切,都会在每个人的面相、身相上留下痕迹,所谓相由心生,各如其面。为了将这些稍纵即逝的感受保存下来,人类发明出各种外挂的工具,将身体这台相机所拍摄的“底片”再次输出显影。一个甲骨文的“旦”字、莫奈的《日出·印象》和我们此刻拿起手机拍下的日出可以说都是一张将身体感受到场景显影出来的“照片”,只是显影的方式不同。也许未来人只需要眨眨眼、动动脑就能连接外挂的机器,直接输入与输出。

瓦尔特·本雅明在《摄影小史》中提出机械复制时代正在消逝的“灵光”,当机器智能到似乎替人类完成了百分之99%的工作,按下快门时的1%就成为传情达意的关键。过去说见字如面,现在键盘敲出的都是印刷体,而照片替代了笔迹,携带着个人气息,摄影是这个时代人人都触手可及的美学实践。

摄影术的历史不到两百年,但人类观看的历史却很长,我们除了可以观摩摄影大师们的种种成相之法,还可以跨越时空寻师访友,在传统文化中找到学习摄影的养分。中华民族从古至今一直在使用象形文字,我们天生就是图像思维的民族。诗、书、画以及许多其他艺术门类在观看的方法上有很多相通之处,只是各自最后的输出方式不同而已,先贤们观看事物的智慧中,包含了他们对于美的真知灼见。

带着天、地、人的整体观来拍照

“仰以观于天文,俯以察于地理,是故知幽明之故。”(《周易·系辞传》)人们通过仰观与俯察,来观看认识我们所处的世界。我们的祖先以谦卑敬畏之心,建立了一套将人放在天地间、放在日月星辰之下、放在时空中来认识的方法。老子的“道法自然”、儒家的天人应和、庄子的“天地人三籁”一体都指向天地人的整体观,“天圆地方,人头圆足方以应之。天有日月,人有两目。地有九州,人有九窍。天有风雨,人有喜怒。天有雷电,人有音声。天有四时,人有四肢。天有五音,人有五藏……”(《黄帝内经·灵枢》)天地是一大宇宙,人身是一小宇宙,以大宇宙论小宇宙,人要顺应时空来生活;以小宇宙观大宇宙,从认识自身出发来认识世界。古代的《内景图》,将人内在脏腑经络完全隐藏在一幅山水风景中,辅以文字隐语,讲述养生养性的方法,也是这种天人合一、内外相应整体观的体现。

拍照的过程,就像我们呼吸一样,往外看像呼,往内看像吸。往内看自己的心境,往外看外在的图景,在内外的对景中,保持敞开,在往复循环中人会越来越静。当外在的图景与内在的心景相吻合,按下快门的时机就到来了。

拍照时人的状态非常关键,首先要调整好自己身体这台相机,静而不止,动而不乱,以万物为镜照见自己,以自己为镜照见万物,如同一池平静的清水,向内池清可见底,向外“池印一天星”。

“静故了群动,空故纳万境。阅世走人间,观身卧云岭。咸酸杂众好,中有至味永。”如果给苏东坡一台相机,他会行走在大街小巷,报道人间百态;他会徜徉在山水之间,拍下万千风景。以静观群动入微,以空纳万境千味,他在看世界时也反观自身,各种酸甜苦辣,各种粉白黛黑,都能映照他本心。

留意一下,无论相机还是手机的对焦屏幕上都有横平竖直的辅助线来帮助我们取景,找到横平竖直的过程也是人找到平衡安定状态的过程。伏羲一画开天地,天地的连接线,就是一横,站立的人就是一竖。这一横一竖,就是我们看到这个世界基本的、稳定的框架,也是我们观看世界的参照线。天地间这一横,仿佛是天地在向我们张开双臂,当我们也张开双臂,敞开自己,就带来无穷的可能。

我们无论是拍天上的月亮,还是地上的小草,被拍对象其实都是在天地之间的、在地平线上的,而不仅仅是我们眼前看到的这个点。有意识地带着横平竖直的框架拍照,提醒着我们带着一种天、地、人的整体观来拍照,带着一种开放的、拥抱世界的起心动念在拍照。这样就容易找到一种内在的平衡、整体的平衡,照片会有一种恒定的魅力。

当然,照片也可以是一种写作,如果我们需要呈现某些情绪,也可以拍得歪歪斜斜。一个人在喝醉酒的时候,他的身体容易失衡,一个人在心情不好的时候,他的心理容易失衡,这些时候人若不觉知,很容易陷进自我编织的漩涡当中。许多艺术家把自我幻象投射到所谓的作品中,只管自我表达、发泄,这样也许对创作者是有益的,通过艺术看似治愈了自己,但很多时候并不能持续滋养自己和观众。因为它们来自混乱的状态,并非来自宁静。

《黄帝内经素问·上古天真论》开篇所说的“恬淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来?”精神内守,不执着于各种纷繁的外相,当一个人在“外离相,内不乱”的状态下, 自然更容易拍出美的照片。

一时一地,心成世界

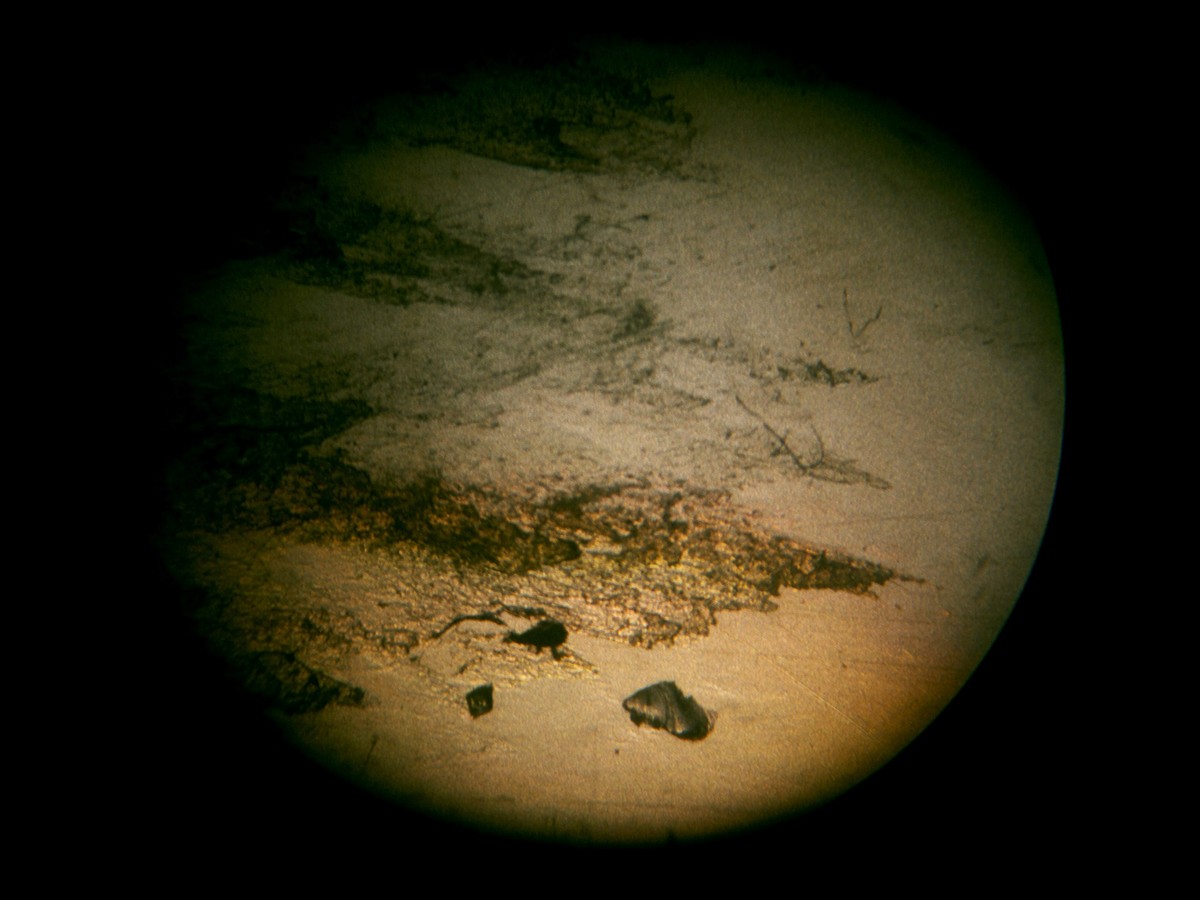

《一时一地·心成世界》是我的一套作品名,缘起于2006年《生活》杂志邀请安哥、颜长江、王景春等摄影师和我来做一个关于江南的专题。江南对我而言,一直是一个精神上的江南,而不只是一个物质变化的存在。这里有长存的山水,也有熟悉的故人,梅清的奇峰、米家的群山、黄公望的富春烟云、倪瓒的一河两岸、马远的碧波万顷……具有安抚人心的巨大力量。虽然今天看起来很多东西都变了,但是这种力量依然存在于一草一木、一峰一石之间。我的身体比头脑先完成思考,拍摄出的这些照片几乎是一种本能反应。

我自己也没想到的是,这种拍摄一直延续到后来的好多年,延续到我在欧洲、美国及亚洲十几个国家参加展览、游历的过程中。恰好那些年我个人的生活也跌宕起伏,短短几年间经历了高峰低谷、生离死别,仿佛过了几辈子。当生命的重担压得难以承受时,人就学着交托。拍照就是我的交托和慰藉。

蓬皮杜艺术中心门口的两只小鸟,巴黎街头一块普通玻璃的裂缝,巴塞罗那枝头上口衔黄花的小雀,葡萄牙路边的一棵枯草……和北京城墙外古柏上的麻雀和苏州园林上空的新月,也许并没有什么不同。它们都是自然的存在,也都是自然地出现在我的镜头之中。我用能精准记录时间的数码相机拍摄,以时间和地点来为这些照片命名,但照片中却没有鲜明的时间和地点指向,一时一地,亦是无时无地。

我习惯通过取景框来拍摄,取景框外一个世界,取景框内一个世界。外面的世界也许不可控,但取景框内的世界是我们可以确定的。一张心动的照片就是一个自己的桃花源。直接拍摄,不裁剪构图,把一切多余的相摒除在取景框外,就像清除内心欲望和杂念,使人安定。

当走过的地方越来越多,我逐渐明白,让我安定的也许并不只是拍照本身,还有流淌在我们血脉中的那种“与天地精神相往来”的宇宙观和“天下大同”的世界观——一种在科技时代依旧能帮助我们安顿身心的力量。心成世界,在全世界任何地方都可以随时登陆自己的一方净土,就如同我们在全世界任何地方都可以讲自己的母语一样。一时一地,时地合一。心成世界,世界如一。

(作者:曾忆城,摄影家,曾参与《新周刊》《南方都市报》《名牌》等媒体创刊工作,《城市画报》首位首席摄影。)