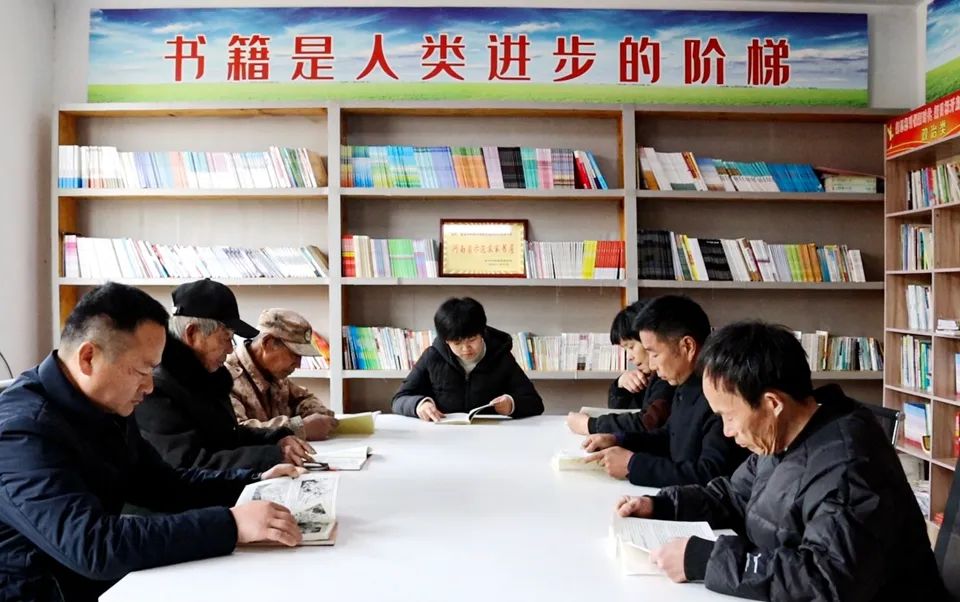

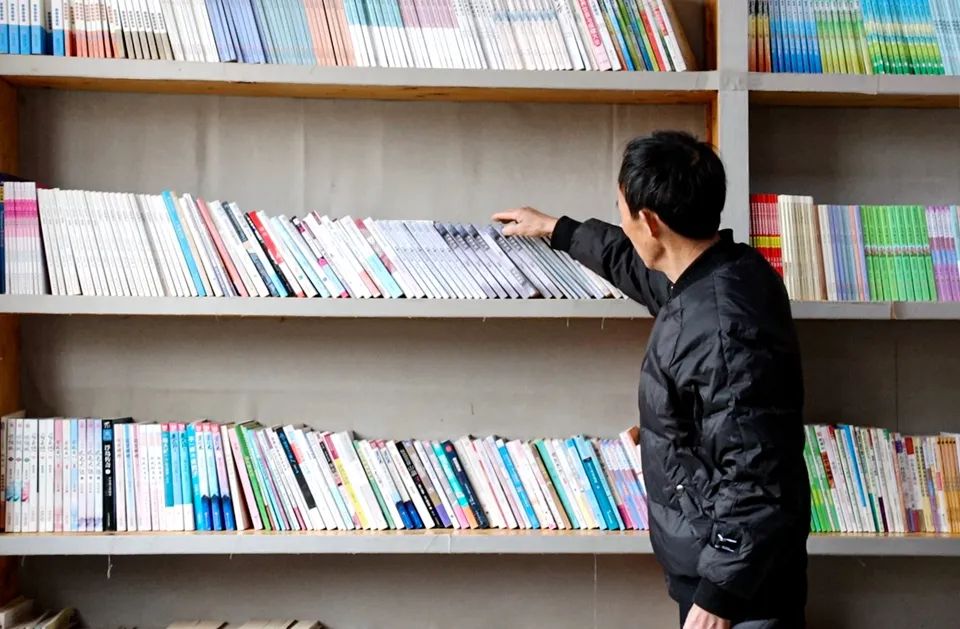

3月20日,走进位于商丘永城市演集街道时庄村党群服务中心的农家书屋,四面满墙的落地大书架映入眼帘,书架上整整齐齐分类摆放着各种书籍,供村民们免费借阅。

村民老陈一大早就来到农家书屋,在志愿者郭贵荣的引领下寻找专业书籍并查阅资料。“今年新添了几个蔬菜大棚,想错时错峰种点儿反季节蔬菜,但又怕选错品种,看看专业书籍能让我少走很多弯路。”老陈一边读书,一边说。

这是演集街道时庄村农家书屋助推乡村振兴的一个生动缩影。据悉,演集街道时庄村农家书屋建筑面积90平方米,目前藏书4600余册,现有管理员3人,志愿者服务人员5人,每周开放42小时以上,年借阅(浏览)量600余人次。

强化载体创新 推动提档升级

近年来,时庄村农家书屋坚持“建、管、用”相结合,高标准建设,严要求、严管理,全面发挥农家书屋应有的功效,强化制度建设,积极开展全民阅读和少儿阅读辅导等活动,丰富群众的业余文化生活。

引导学生、留守儿童、村民定期到农家书屋读书学习,培养看书学习、接受新知识的兴趣。开展知识竞赛、读书征文、少年儿童阅读辅导和读书月、新时代文明实践站志愿服务等丰富多彩的活动,还定期开展“耕读人家”“农民读书明星”评选,丰富读书载体,拓宽学习渠道,延伸农家书屋作用,扩大农家书屋的影响力,营造了浓厚的阅读氛围。

按照河南省委宣传部《关于印发〈关于组织开展“耕读人家”、农民读书明星〉评选表彰活动方案的通知》要求,严格把关,层层筛选,共评选出6名“农民读书明星”进行了表彰奖励,在广大村民中起到了很好的示范引领作用。

同时,充分整合资源,将“七一”建党、读书月、新时代文明实践站志愿服务等活动及农村现代远程教育融入农家书屋,丰富学习载体,拓宽学习渠道,积极推广公共文化服务平台,以点带面、从线到片,逐步形成覆盖农村、全民参与的数字化文化系统。

强化阵地建设 提升服务水平

77岁的老党员马家敏是时庄村的一名志愿者,平时义务参与农家书屋的管理。在志愿者的引导下,村民们养成了借阅图书主动登记、按时归还、爱护图书的良好习惯。

为将书屋打造成村里免费提供先进文化的重要阵地,演集街道抽调街道文化馆、图书馆业务骨干,经常深入农家书屋,对图书上架、分类、编码、登记等流程进行专题培训辅导,强化管理人员业务技能,确保图书上架到位、分类保管到位、借阅登记到位。演集街道文化站不定期对农家书屋管理、借阅、开放等情况进行检查指导,及时督促规范,确保农家书屋管理到位、运行有序。

同时,严格按照“六有一保证”,即有图书室、有农家书屋牌子、有图书柜、有阅览桌椅、有制度、有专兼职农家书屋管理员,保证每天开放时间不少于6小时,对书屋进行规范管理。补充完善了《农家书屋管理制度》《农家书屋图书借阅管理办法》《农家书屋图书管理员职责》等工作制度和书屋开放四公开牌(管理员姓名、联系电话、开放时间、监督电话)。成立由村党支部书记任组长的管理小组,配备专人做好书屋管理工作,方便群众阅读。目前,农家书屋“三项制度”、“四公开”和“十个有”标准已全部规范落实到位。

强化技能培训 发挥经济效益

农民马宇峰通过培训,利用自家闲置的坑塘种植莲藕年收入达3.6万元;农民李刚利用农家书屋学习烹饪技术,办起了农家餐馆,年收入达10万元;农民陈秋林利用农家书屋学到的知识,钻研非物质文化遗产老物件收藏展销,年收入达几十万元……这一桩桩、一件件,都是时庄村农家书屋发挥实效的生动实践。

演集街道利用农家书屋资源优势,对农民进行养殖、种植、科技、卫生、文化、艺术、法律法规等培训,帮助农民通过书本学到技能,实现农民增收。两年来,开展各类培训17期,培训人员达2000余人次。

“书屋建成使用后,聚集在村头巷尾聊闲天、打麻将的人少了,许多人愿意在农闲时期走进书屋阅读学习,全村营造了良好的阅读氛围。”演集街道文化站负责人孙向阳介绍说,“我们每年投资6万元,经常开展全民阅读活动,切实让村民在农家书屋学到知识。今后,我们还将积极探索新渠道,让农家书屋助力乡村振兴,推动文旅融合发展。”