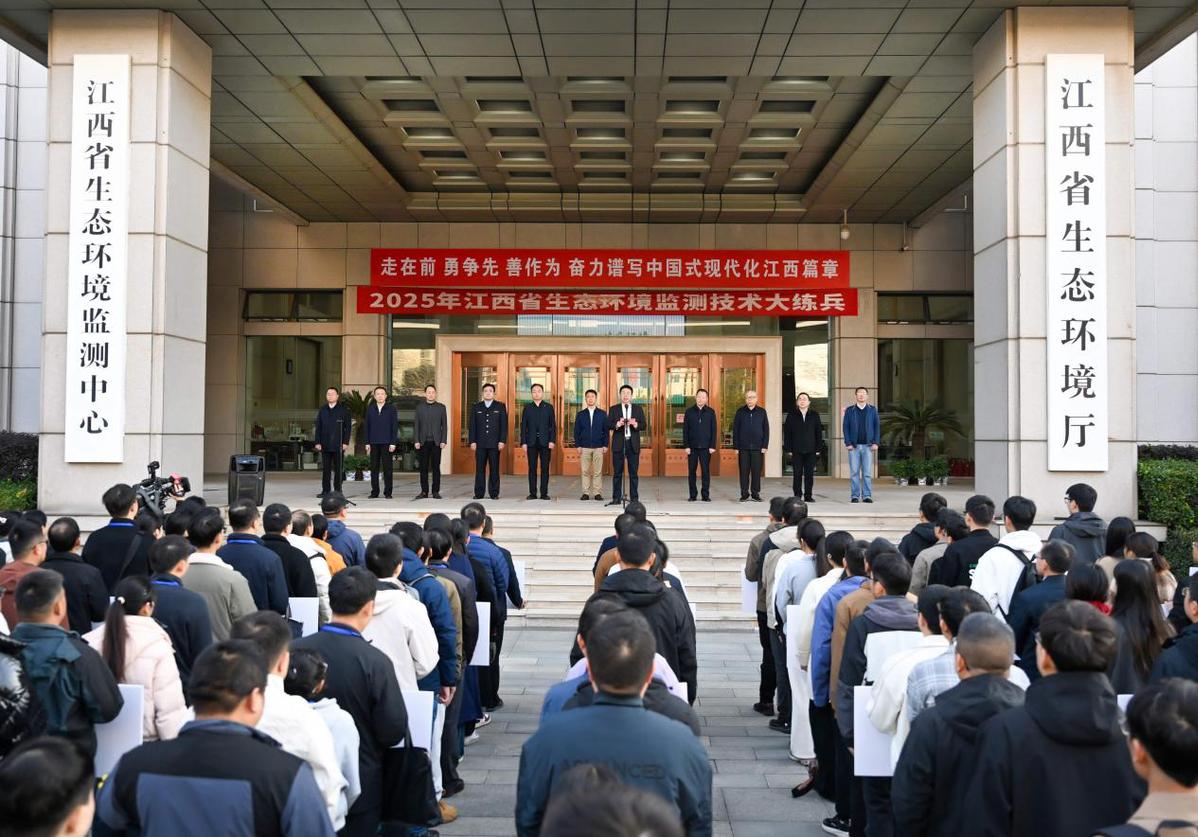

为高质量支撑打造国家生态文明高地,更高标准打造美丽中国“江西样板”,全面提升生态环境监测水平,11月21日至22日,江西省2025年生态环境监测技术大练兵在南昌举行。省生态环境厅党组成员、副厅长杨期勇出席开幕式并讲话,省生态环境监测中心主任邹寒山主持开幕式。

本次大练兵由省生态环境厅主办、省生态环境监测中心承办。通过理论考试与现场操作相结合的方式,全面检验参赛选手的理论素养和实操能力。全省生态环境监测系统共44支代表队、176名选手同台竞技,参赛规模创历年新高,充分展现了监测队伍良好的精神风貌和专业素养。

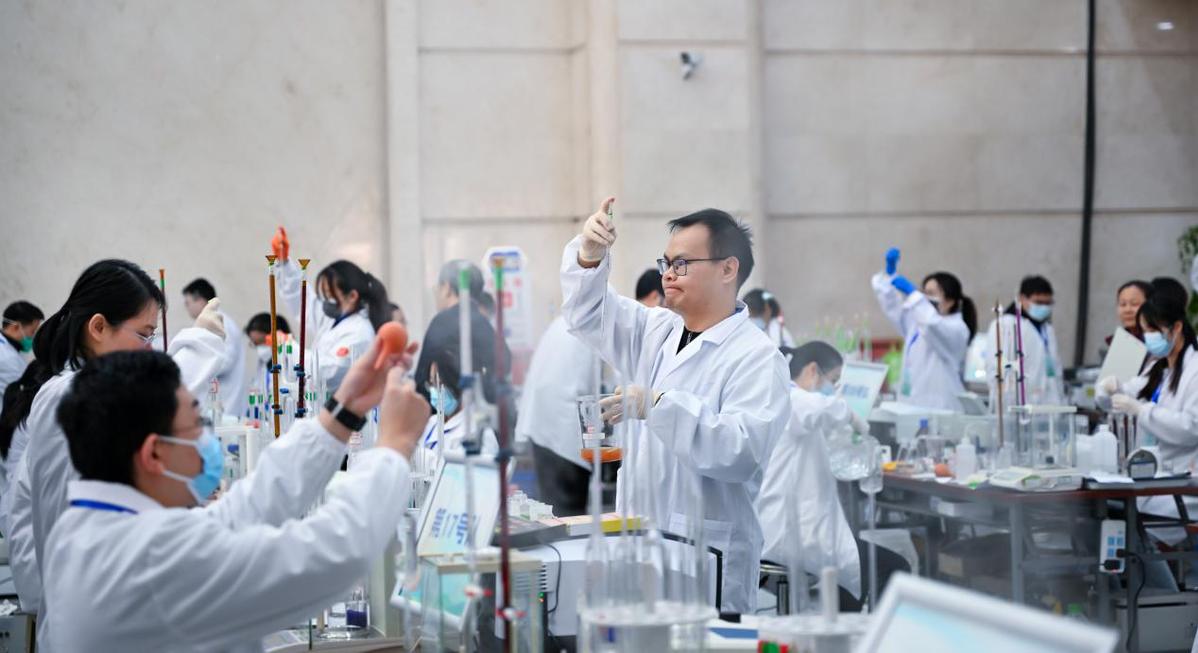

大练兵紧密围绕生态环境治理现代化与数智化转型要求,将“精准化、数智化、系统化”理念贯穿比赛全程,设置实验室分析与应急监测两大实战赛道。实验室分析赛道通过高锰酸盐指数、氨氮等普及性强、贴近日常工作的监测项目,检验基层机构规范化建设水平。应急监测赛道创新性地将无人机操作、水中重金属溯源排查纳入练兵内容,重点考察选手对现代化监测技术装备的操作水平与熟练程度,展现监测技术的前沿发展趋势。

全省生态环境监测系统将以此次大比武为新起点,以习近平生态文明思想为指导,持续深化“以赛促学、以学促干”长效机制,加快数智化转型,强化专业人才队伍建设,为深入打好污染防治攻坚战、持续改善生态环境质量、筑牢生态安全屏障提供坚实技术支撑。

近年来,江西省持续加大投入,着力提升生态环境监测监管能力。自《江西省生态环境监管能力提升三年行动方案》印发以来,全省生态环境监测系统聚焦“队伍精干、装备精良”目标,按照“一年强基础、两年上台阶、三年大提升”的工作思路,投入近6亿元资金,显著增强了在新污染物监测、环境现场监测等方面的硬件能力,监测体系建设取得显著成效。

能力资质实现跨越式发展。省生态环境监测中心持续扩充能力资质,目前已取得13类542个项目2735项次631个方法的监测资质,覆盖生态环境监测各要素。全省91家市县监测机构中已有90家具备CMA资质,共获得资质项目11173项,是2022年的5.8倍;单个机构平均资质项目达119项,是2022年的5.7倍,实现爆发式增长。应急监测体系日益完善,基本建成陆域2小时应急监测响应圈,具备同时应对2起较大以上突发环境事件的能力。今年6月,千里驰援桂粤应对锑污染事件,获省部领导表扬,充分展现我省监测队伍的应急能力与担当。

“天空地”一体化监测网络初具规模。在“天基”领域,依托江西遥感应用基地,常态化开展生态遥感解译工作。在“空基”领域,借助激光雷达、走航监测车、无人机等装备,初步实现污染溯源与协同监测。在“地面”领域,建成了覆盖空气、地表水、地下水、土壤、声、生态等多环境要素的监测网络,包括4个生态质量综合监测站、454个生态样地、38个水生态点位,并实现农村饮用水源与农业面源污染监测全覆盖,客观反映全省及重点流域生态环境状况。

技术服务向新领域纵深拓展。水生态监测能力大幅提升,省监测中心及11个驻市中心均已配备完备的水生态监测设备,并自2022年起持续开展长江流域(江西段)水生生物监测。统筹开展新污染物试点监测工作,快速提升新污染物监测能力,编制《新污染物环境管理手册》,牵头产出江西省PCB行业新污染物《联动管控工作机制》《防控环评指导》《环境风险排查指南》等多项成果。

监测“数智化”转型步伐加快。完成空气质量预报预警系统三期建设,引入先进算法模型,预报时长拓展至15天精细化预报并具备45天趋势预测能力。推动监测设备智能化升级,完成了大气、水质智慧监测站的试点建设,并在九江鄱阳湖流域建成投用首个一体化水质监测体系。全省已建成覆盖省中心及11个驻市中心的实验室信息管理系统,实现了监测活动全程受控、信息可追溯防篡改,筑牢了高质量监测数据根基。