蒲舒冰:以结构之名重塑文字

在当代视觉文化中,字体早已不再只是信息传达的工具。它的形态、节奏与结构,正逐渐成为一种可被“阅读”的艺术语言。设计师蒲舒冰始终相信,文字的形状背后隐藏着文化的脉搏,它既反映社会的气质,也记录时代的情绪。在她看来,设计的起点从不是图像或形式,而是结构。结构是一种看不见的语言,是形态背后的秩序与逻辑。正如建筑由梁柱、比例与重力关系构成,字体同样拥有自己的结构体系,每一条笔画、转角与留白,都是空间与节奏的平衡。

这种对“结构”的关注,构成了她设计实践的核心。蒲舒冰认为,字体的力量并不来自装饰,而来自内部的逻辑与张力。她在创作中不断拆解与重构字体的构成元素,让笔画像建筑的立柱一样支撑起文字的空间。她所追求的,不是一种表面的美感,而是一种能够“立得住”的稳定性。

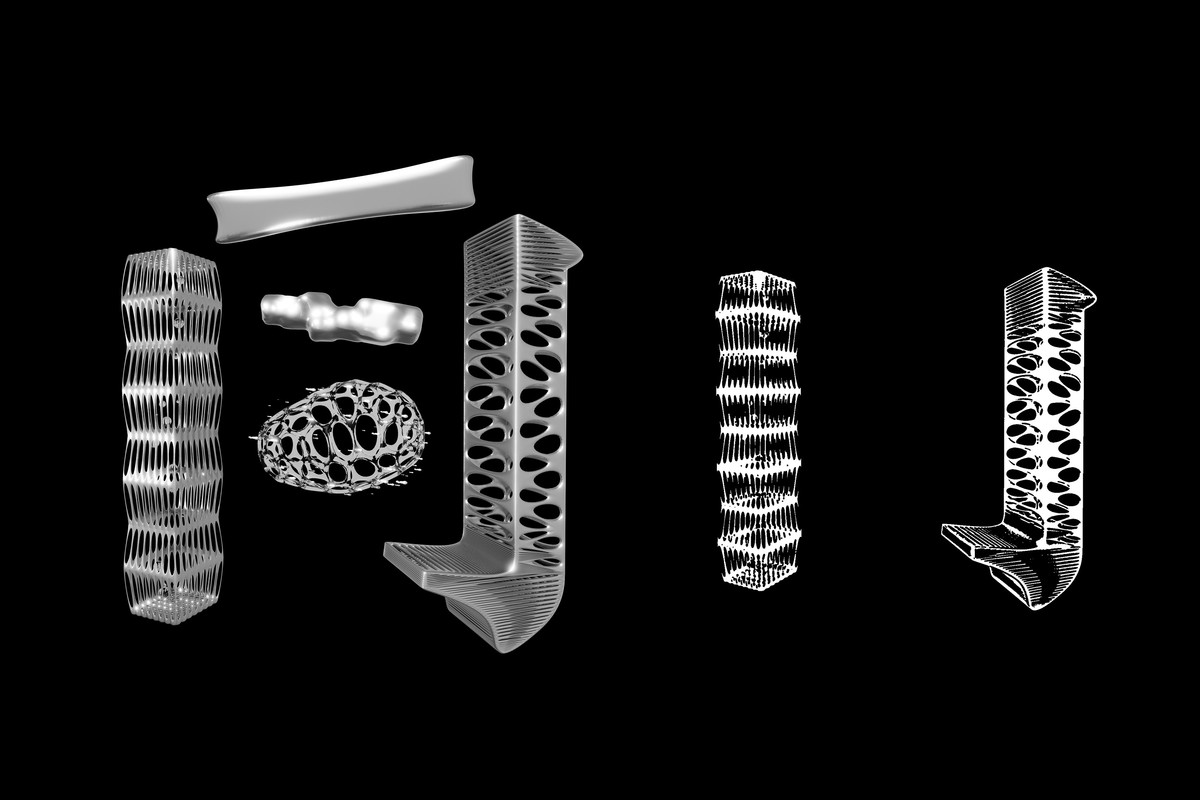

《同》–笔画结构的建筑性探索

在她的研究中,字体的“建筑性”不仅是一种视觉比喻,更是一种思维方式。建筑讲究“功能决定形式”,字体亦然。她通过剖析文字的构成规律,将其转化为一种空间语法——让文字在秩序与自由、理性与情感之间保持张 力。她强调:“字体的建筑性,不是模仿建筑的形,而是理解建筑的思维方式。”例如她设计的字体“广告牌体”,便从广告牌的骨架支撑结构中提取灵感,使文字具备了建筑的稳定与力量。

字体“广告牌体”

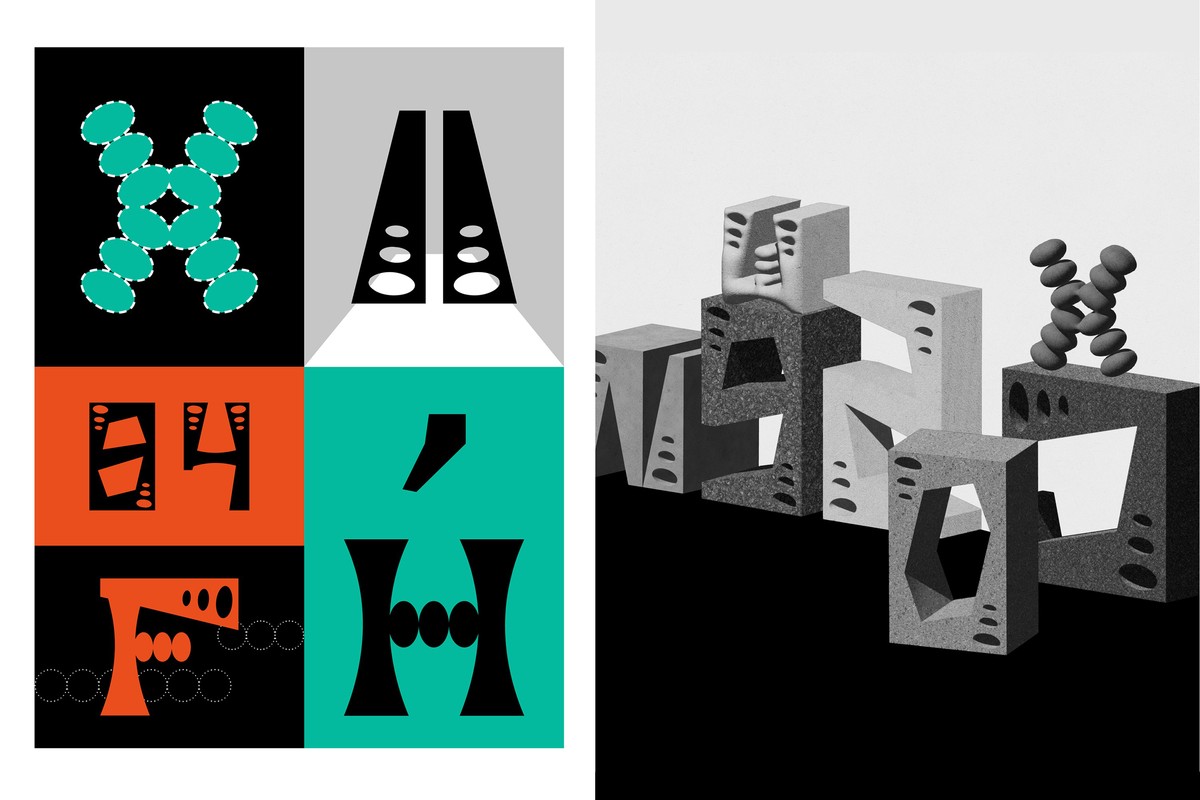

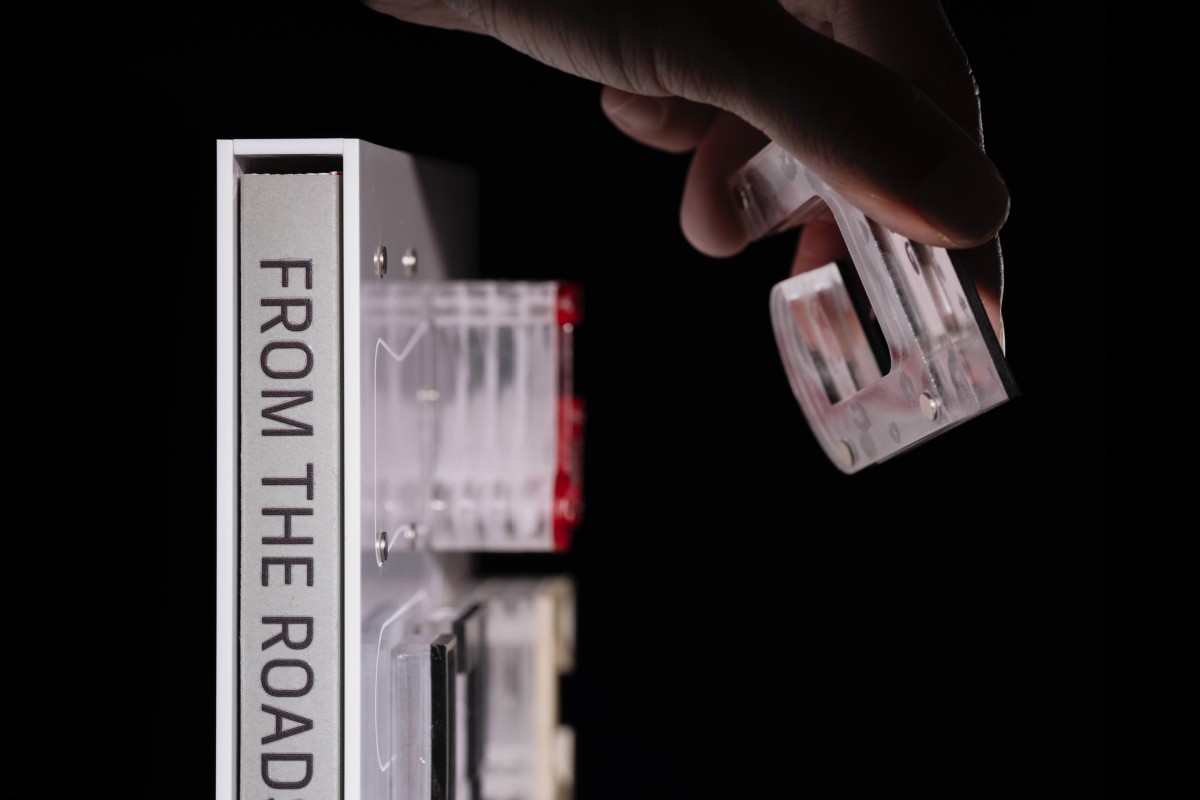

这种思维也延伸到了她的多媒介实验中。她将字体视为结构体,而非装饰物。在她设计的互动立体书籍《从路边到未来》中,她测试文字的物理边界:用纸张的厚度表达层次,用透明材质制造光影穿透,用磁吸结构实现拆解与重组。文字因此获得了身体性,它可以被拿起、触摸、移动,甚至重新排列。她希望通过这种实验,让字体真正成为可以被“体验”的空间。

互动立体书籍《从路边到未来》

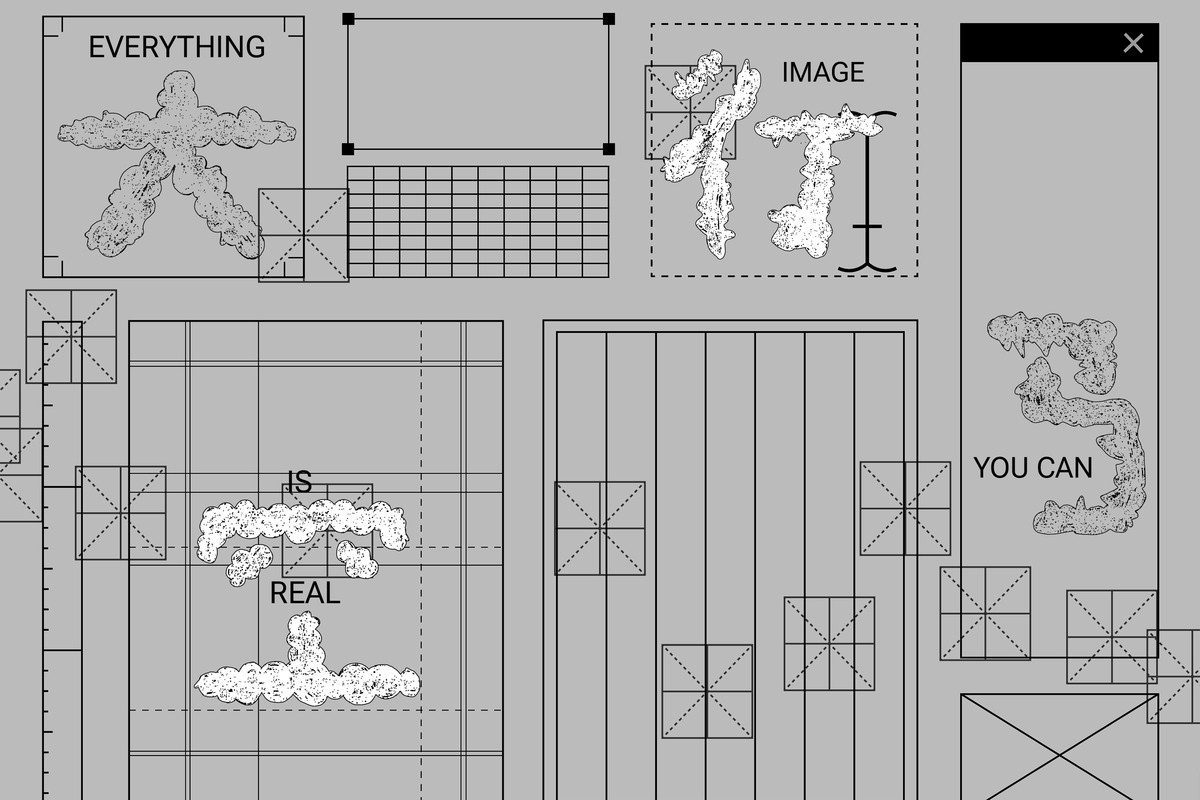

书籍封壳的磁吸立体字母可以被取下和安装

在文化层面上,蒲舒冰认为这种“建构性的思维”并非纯技术,而是一种文化态度。它关乎设计师如何理解秩序、结构与时间。她的作品往往带有对历史语汇的再阐释:无论是中世纪的碑刻、中国古代书写体系中以竖向排布为核心的信札结构,还是现代主义的网格系统,都成为她重新思考“文字建筑性”的参照对象。那种由竖行与行间留白构成的视觉秩序,让她看到文字与空间的天然关联:它既是阅读路径,也是一种建筑式的构造逻辑。通过对比例、节奏和形态的分析,她让字体成为一个关于时间与文化的空间系统。

从古至今排版网格系统的视觉探索

这种探索也反映出一种新的视觉伦理——在视觉快速消费的时代,结构意味着抵抗。它代表一种稳固的信念:形式的美感应当源自内在的逻辑,而非表层的装饰。她说:“我希望字体能够像建筑一样,有骨架、有呼吸、有灵魂。”这种设计观,使她的字体始终保持一种“建造的气质”:理性、克制,却充满生命力。

对于蒲舒冰而言,字体是一种关于空间的语言。每一个字符都像是一座可阅读的建筑,每一段文字都是一次视觉的构筑。当文字获得结构,它也获得了存在的重量。她用字体去探寻形式与秩序的边界,也在不断提醒观者,设计不仅是视觉的表演,更是对世界结构的再造。(周雅琴)

- 小城文旅频“破圈” 折射我国消费市场“热力图”

- 有“量”有“质” 中西部地区外贸“新”潮涌动

- 十五运会开幕式三大亮点提前看

- 【晶采观察·我们的“十五五”】新需求新期待!这两个新提法蕴含何种深意?

- 央广时评·青春华章|青春的志向,链接使命与传承

- 蒲舒冰:以结构之名重塑文字

- 青春华章|以奋斗姿态激扬青春、实现梦想

- 2025年未成年人网络保护国际研讨会成果发布

- 苏翊鸣获单板滑雪坡障世界杯美国阿斯本站银牌

- 为了石油收入 特朗普再度滥用“国家紧急状态”

- 美国加州多地抗议联邦执法人员暴力执法

- 泰国南部快艇与渔船相撞致多名游客受伤

- 澳大利亚林火肆虐 或持续数周

- 与政府军激战数日后 叙库尔德武装撤离阿勒颇

- 伊朗逮捕一名为以色列摩萨德工作的外国公民

- 违法和不良信息举报

- 互联网新闻信息服务许可证10120170006

- 信息网络传播视听节目许可证0108263号

- 京公网安备11010502032503号

- 京网文[2011]0283-097号

- 京ICP备13028878号-6