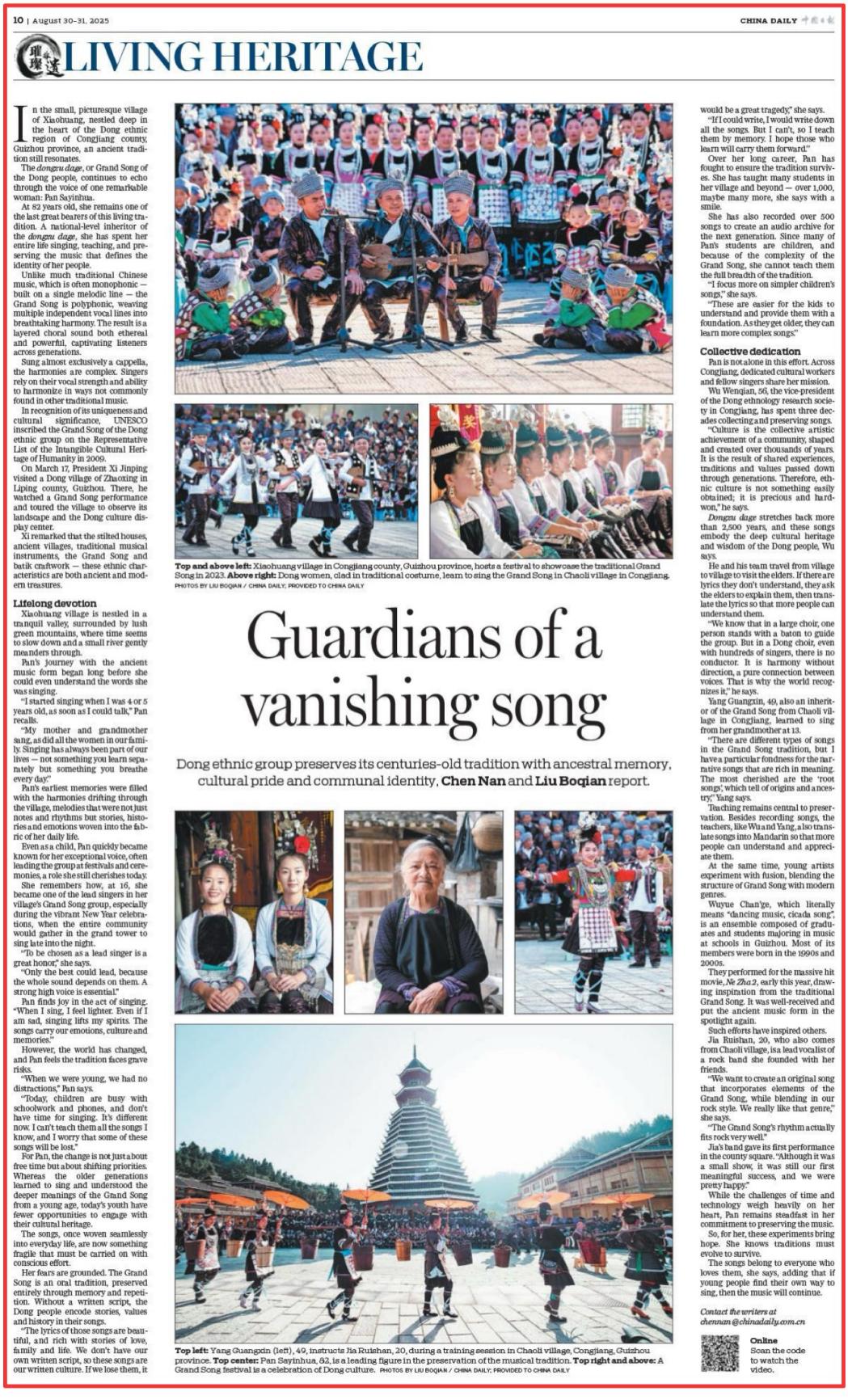

在贵州省从江县的侗乡深处,坐落着风景如画的小黄村。这里至今仍延续着一项古老的民族传统——侗族大歌。这一被誉为“天籁之音”的千年遗韵,正在国家级非遗传承人潘萨银花的传唱中持续焕发生机。

现年八十二岁的潘萨银花,是坚守侗族大歌这项古老传统的标志性人物。作为国家级非遗传承人,她毕生传唱、授艺,守护着侗族的民族之声。

不同于许多以单一旋律见长的传统音乐,侗族大歌拥有多声部交响的复调范式。其演唱通过多个独立声部的精巧配合,营造出既空灵悠远又恢宏有力的和声效果,宛如天籁这种层次丰富的合唱艺术,以其跨越时空的艺术魅力,深深打动着一代代听众。

侗族大歌采用纯人声无伴奏演唱方式,和声体系极为复杂。演唱者凭借独特的嗓音控制技艺与和声配合能力,展现出中国传统音乐中罕见的复调音乐魅力。

鉴于其独特的文化价值,侗族大歌于2009年被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

毕生奉献

小黄村静卧于青山环抱的幽谷之中,清澈的溪流沿村廊蜿蜒而过,时光在这里仿佛变得绵长。

潘萨银花与侗族大歌的缘分,可追溯至其幼年懵懂学语之时。那时她虽还不懂歌词含义,却已开始跟随着传唱这千年艺术。

潘萨银花回忆说:“我四五岁刚学会说话时,就开始唱歌了。母亲唱,外婆唱,家里女性人人会唱。歌声早已融入我们的血脉——这不是后来学会的,而是像呼吸一样。”

她的整个童年都浸润在侗歌之中。那些飘荡在村寨上空的旋律,于她而言不仅是音乐,更是镌刻着民族记忆的生活本身——每段和声都藏着故事,每个音符都承载情感。

潘萨银花自幼便以得天独厚的歌喉闻名乡里,每逢节庆祭典,常常担任领唱之职——这个她至今仍珍视的角色,已伴随她跨越半个多世纪。

十六岁那年,潘萨银花便成为村寨侗族大歌队的领唱。每逢新春佳节,全寨人齐聚鼓楼连日对歌的盛大场面,至今仍深植于她的记忆——那时她总是站在歌队最前方,清亮的嗓音引领着穿越时空的合唱。

“被选为领唱是莫大的荣誉,”她说道,“领唱必须由最优秀的歌者担任,整个合唱效果的成败都取决于领唱者的表现。尤其需要一副能驾驭高音的好嗓子。”

潘萨银花在歌唱中找到真正的快乐。“一唱起歌,整个人就轻盈起来。哪怕心里有愁,歌也能把它化解。这些歌谣承载着我们的情感、文化和共同记忆。”

然而,随着时代变迁,潘萨银花深切感受到侗族大歌传承正面临严峻挑战。

“我们年轻时没有太多的名堂,心思都扑在唱歌上,”面露忧色的潘萨银花感慨道,“如今年轻一代要学习、要玩手机,再难抽出时间学歌。时代不一样了,我怕这些歌来不及全部教出去,有些调子就要失传了。”

在她看来,这不仅关乎时间,更是一种价值观念的转变。老一辈人自幼习歌,深谙其文化精髓,如今年轻人接触本族文化的机会却越来越少。

曾几何时,侗歌如呼吸般自然融于日常;而今,这份遗产却需刻意传承,如同需要小心守护的火种。

潘萨银花的担忧其来有自。侗族大歌作为口传非物质文化遗产,完全依靠记忆与重复得以保存。由于没有文字记录,侗族人将民族故事、价值观念和历史记忆都编码在歌声之中。

“这些歌词优美动人,写满了爱情、亲情与生活的故事。侗族没有文字,歌声就是我们的无字史书。如果真的失传,将是不可挽回的文化损失,”她语气中带着无奈,“如果我识字,一定把所有的歌都写下来。可惜不能,唯有口传心授。只希望学歌的人,能把这腔调一代代唱下去。”

传歌数十载,潘萨银花始终致力于侗族大歌的传承保护,培养侗家歌手上千人——当被问及具体人数时,她微笑着说:“可能远不止。”

潘萨银花还做了件特别的事——为子孙后代录制了500首侗族大歌音像资料,存成“声音档案”。但现实总有两难:跟着她学歌的多是孩子,而侗族大歌本身又博大精深,她没法把毕生所学都教给孩子们。

“我现在更侧重教一些简单的童谣,孩子更容易理解,算是打基础。等他们长大了,再学更复杂的歌。”潘萨银花说道。

众志传承

在从江县,潘萨银花并不孤独。众多文化工作者与侗歌传承人正与她并肩同行,共同守护这项非物质文化遗产。

现年五十六岁的从江县侗学研究会副会长吴文前,三十年来始终致力于侗族歌谣的搜集与保护工作。

“文化是一个群体千百年来共同塑造的艺术成就,是世代相传的经验、传统和价值观的结晶。因此,民族文化得来不易,珍贵且艰难。”吴文前说道,“侗族大歌拥有逾两千五百年的历史底蕴,这些古老歌谣承载着侗族深厚的文化积淀与生存智慧。”

他与团队常年跋涉于侗寨之间,遍访歌师。遇到不解的歌词便请长者释义,继而翻译成现代汉语,让侗族的智慧跨越语言屏障。

吴文前介绍:“众所周知,大型合唱团需要指挥执棒引领。但侗族大歌即便百人同台,也无需指挥牵引——这是无需指引的和声,是心口相传的共鸣,正是其享誉世界的根本原因。”

现年四十九岁的杨光新同样是侗族大歌传承人,来自从江县朝里村。她自十三岁起便跟随祖母习唱侗歌,至今已坚持三十六载。

“侗族大歌分为很多种类,但我尤其喜欢叙事歌,其中最具价值的是追溯民族起源与祖先历史的‘根源歌’。”杨光新介绍。

教学是传承的核心。除了录制歌谣,以吴文前为代表的传承人还将侗歌译为汉语,让这份千年智慧触及更广泛的群体。

与此同时,年轻一代歌者正尝试创新融合——将侗族大歌的复调结构与现代音乐流派相融合,探索传统非遗的当代表达。

“舞乐蝉歌”乐团由贵州高校音乐专业毕业生与在校生组成,其名称取自“舞乐蝉鸣”之意。该团成员多为“90后”与“00后”新生代音乐人。

今年初,该乐团为现象级电影《哪吒2》配乐,从侗族大歌中汲取创作灵感。此次合作广受好评,使千年古韵再度闪耀于当代舞台。

类似的创新尝试正推动更多跨界可能。

今年二十岁的贾瑞珊也来自朝里村,如今与朋友组建了一支摇滚乐队并担任主唱。她解释说:“我们想写一首既保留侗族大歌精髓,又融入摇滚元素的作品。这种融合正是我们追求的方向,侗族大歌的节奏其实与摇滚乐有着很高的契合度。”

她的乐队在县城广场完成了首演。“规模虽不大,但对我们来说是第一次真正的成功,大家都特别高兴。”

尽管时代变迁与科技发展带来重重压力,潘萨银花守护侗族大歌的信念始终坚定。

因此,这些创新尝试于她而言意味着希望。她深知:传统必须在演进中求生存。

潘萨银花相信,歌谣属于所有真心喜爱它的人。“年轻人能用自己的方式传唱,侗歌就不会失传。”(作者 陈楠 刘伯千 编译 中国日报社贵州记者站)

原文见8月30日中国日旗舰版10版整版,英文链接:https://enapp.chinadaily.com.cn/a/202508/30/AP68b25ccea3102214d4fea9c0.html

8月30日,《中国日报》旗舰版10版版面