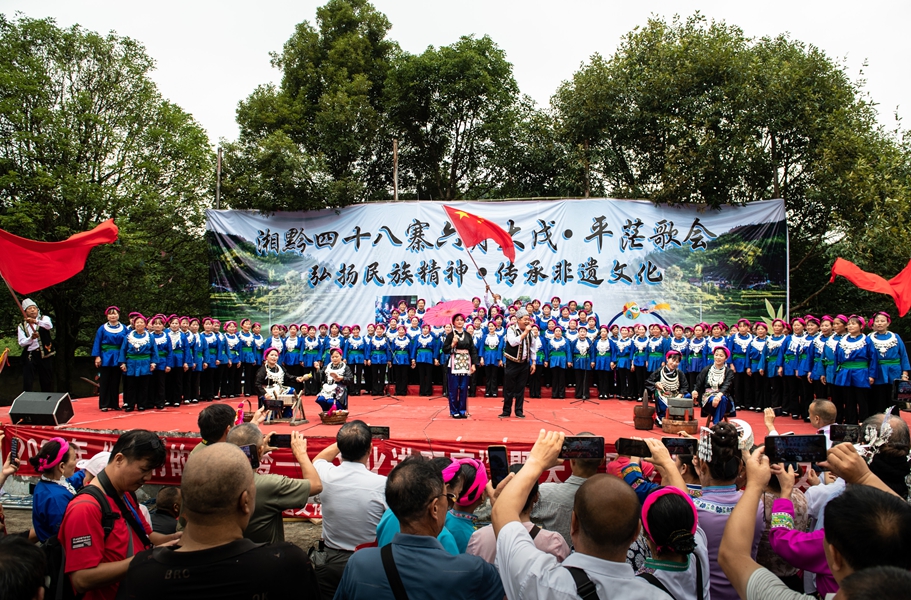

天柱县坌处镇平茫歌场对歌表演。 金可文 摄

“我们凌晨就从靖州出发,带着3首新编侗歌来参加歌会。”湖南省靖州县歌队领队杨海连说,“歌声是最好的纽带,每次来都像走亲戚,湘黔两地的乡亲越唱越亲、越走越近。”

“平茫歌会在家门口举办,我年年都去参加!”从邻村中寨嫁来偏坡的吴凤梅兴奋地表示。“这么多乡亲聚在一起唱歌看戏,我很喜欢这种氛围。”

据了解,“湘黔四十八寨六月大戊・平茫”,这一当地特有的“戊日禁耕”传统节庆,承载着苗侗民族悠久的历史和文化。四十八寨所在地古称“五陵蛮”,唐宋时期,就有部分苗侗群众定居清水江流域。“苗款”“侗款”,这些集军事、政治、生产生活于一体的“合款”组织,曾是族众抵御外敌、抗御自然灾害的坚强堡垒,也是他们生息繁衍、发展进步的重要保障。

平茫大款场,作为湘黔四十八寨联款总场,由雅地、铜罗、洞凸等小款联盟组成,至今已数百年。2017年8月,四十八寨苗款联款公所理事会确定恢复原古碑,2018年5月26日平茫歌会重立古碑,四方八寨群众聚集祝贺,盛况空前。

天柱县坌处镇平茫歌场歌手在对歌。 金可文 摄

歌会从每年农历二月持续到当年十一月,被誉为“湘黔边区民族生态博物馆”和“世界上最长的歌会”。2007年,“四十八寨歌节”被列为贵州省第二批非物质文化遗产名录。2011年,它被国务院批准列入第三批国家级非物质文化遗产。

“门前的水沟清了,路边的杂草除了,咱村的新楼比花还俏……”

传统侗戏与四十八寨歌节的结合是今年平茫歌会重头戏。渡马侗戏队以“戏”为媒,将“金凤新声”融入古戏表演,既演绎着苗侗民族的古老故事,又唱出新时代的发展新篇。

台上,演员们用生动唱腔聚焦“两清两改两治理”,歌颂美好新农村,朴实的唱词配上生动的表演,把新农村的变化演得活灵活现。台下的观众听得入神,有人跟着节奏轻轻点头,有人掏出手机记录,掌声一阵高过一阵。

天柱县坌处镇平茫歌场侗戏排练。 金可文 摄

“这戏改得好啊!”中和村老村干谢治金望着台上演出,忍不住和身旁的人感慨。“通过歌会的举办,侗戏艺术、四十八寨民歌这些老祖宗传下来的宝贝,才能一代代传承下去。”

“四十八寨歌节”平茫歌会仅仅是天柱理论宣讲实践取得成效的一个缩影。

“我们通过‘传统阵地+不固定场地’相结合进行理论宣讲,通过‘四十八寨歌节’‘新时代文明实践站’‘道德讲堂’‘农家书屋’‘文化广场’‘家祠’等宣传阵地,深入开展党的创新理论宣讲和志愿服务活动,把理论宣讲与惠民服务、文化活动等紧密融合,推进党的创新理论宣讲通俗化、大众化。并将宣讲阵地搬到田间地头、生产生活一线,建设‘院坝会’‘古树下’‘稻田里’‘风雨长廊’等不固定场所特色宣讲阵地,真正做到‘群众在哪里,基层宣讲就延伸到哪里’。”坌处镇党委副书记崔柏晟介绍。“我们还会根据群众的需求和喜好,灵活采用山歌传唱、民族舞蹈表演、山歌侃堂子、集中戏演等多种形式宣讲,让宣讲活动更加生动活泼、贴近群众。今年以来,坌处镇的‘金凤新声’宣讲队伍以‘唱’‘跳’的方式开展了宣讲40余场次。”

近年来,天柱县以国家级非遗“四十八寨歌节”为载体,创新打造“金凤新声”理论宣讲品牌,通过“文艺讲堂+侗戏山歌+新媒体传播”的立体模式,实现传统文化与现代理论的深度融合。将“民族团结”“乡村振兴”等政策改编成农村新剧目,使侗戏从演绎历史故事转向传播时代强音。今年,组建“金凤新声”宣讲队伍60多支,在传统歌场、风雨长廊等场景中,采用“侃堂对歌+直播互动”方式,开展100余场活动,线上传播覆盖20万人次。

这种“非遗打底、文艺浇灌、理论结果”的模式,既让300年传统侗戏焕发新生,更使党的创新理论如“金凤鸣唱”般飞入苗乡侗寨。(吴厚征|编辑:中国日报社贵州记者站 杨军)