“邺水朱华,光照临川之笔。”唐代诗人王勃在《滕王阁序》中盛赞的“临川之笔”,便是指江西省进贤县文港镇所产的毛笔。

进贤县文港镇自古便是名笔产地,毛笔制作技艺世代相传,已有1600多年历史。从王羲之到颜真卿,从王勃到晏殊、晏几道,历史上许多书法、文学大家,都曾用这里出产的笔,书写名垂千古的佳作。名笔与名作的不解之缘,为文港镇赢得了“华夏笔都”的美誉,毛笔制作技艺(文港毛笔制作技艺)被列为国家级非物质文化遗产代表性项目。

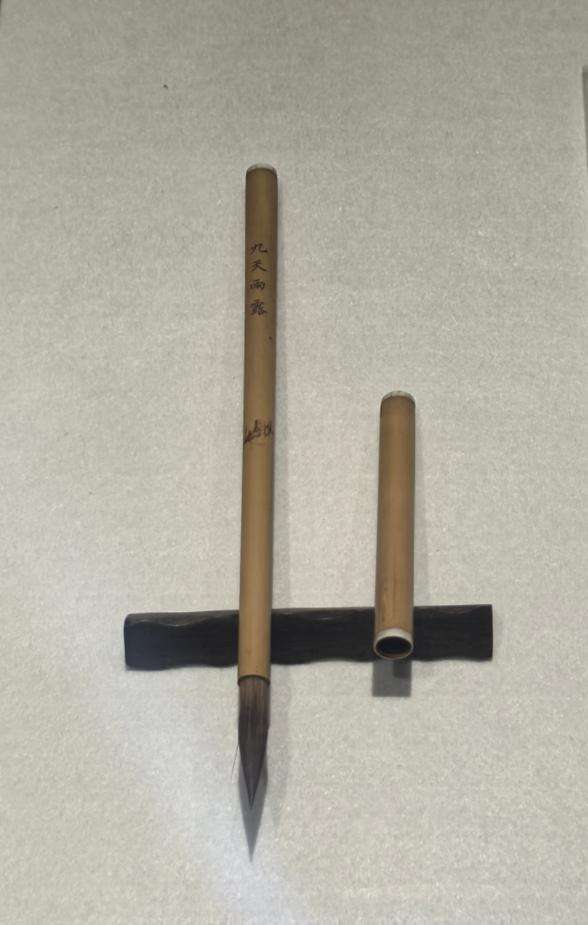

走进位于文港镇的中国毛笔文化博物馆,陈列在展柜中的名笔令人啧啧称奇。玉雕云龙羊毫斗笔、万花献瑞粉彩宫廷御用笔、“九天雨露”乾隆御用笔……羊毫兔尖、湘竹牛角,这些取自大自然的材料在一代代文港制笔匠人的手中变化组合,诞生了万千妙笔,承载起千年中华文脉。

中国毛笔文化博物馆展出的“九天雨露”乾隆御用笔

什么样的笔称得上一支好笔?国家级非物质文化遗产代表性传承人周鹏程从事制笔已有50多年,在他看来,一支好笔应该集“尖、齐、圆、健”于一身:“‘尖’是指提笔写字的时候,笔尖能保持尖度;‘圆’是指不管怎么转,笔锋都是圆的,‘齐’是指制笔毛料搭配合理,不散锋不变形,万毫齐一;‘健’是指笔头有弹性。一支好笔,书写者用起来得心应手,挥洒自如。”

中国毛笔文化博物馆展出的各类笔头材料

一支“尖、齐、圆、健”文港笔,饱含着文港制笔匠人的智慧与心血。他们改良毛笔配方、坚守128道工艺,制作的毛笔笔头似笋、腰身如锥、锋颖毫细、经久耐用,畅销市场。截至2024年,文港毛笔占据全国约80%的市场份额。

在博物馆的体验区域,几位制笔匠人正现场演示毛笔制作的各工艺环节。市级非物质文化遗产项目代表性传承人周平正咬着线的一端,两手飞快地缠绑笔头,这是制笔过程的“绑笔”环节。周平的徒弟李启富在一旁认真观看,将师父的每一个动作记在心里。

“书法和制笔相辅相成。”27岁的李启富在大学学的是书法专业,毕业后,他想进一步拓展自己热爱的书法事业,于是来到文港镇,拜周平为师学习制笔。经过半年的学习,他刚能制作出一支笔的雏形。“学习了制笔,我才知道一支笔的工艺如此精湛繁复。我想利用网络把这项古老技艺介绍传播出去,让更多人领略毛笔文化之美。”李启富说。

市级非物质文化遗产项目代表性传承人周平演示“绑笔”环节

据了解,近年来,进贤县多维度做好“笔”文章,推动毛笔文化创造性转化、创新性发展。目前文港镇有从事毛笔生产营销的企业400余家、作坊2200余家,从业人员2.2万余人。文港镇推动文化和旅游深度融合发展,先后建成中国毛笔文化博物馆、钢笔文化博物馆等一批特色旅游景点,按照“前店后坊”模式,打造文化产业街区,并举办毛笔制作职业技能大赛、毛笔书法进校园等活动,形成了独具特色的区域文旅品牌。2024年,文港镇接待游客17.2万人次,实现旅游综合收入6500万元。文港毛笔的千年传奇,正在传承和发扬中续写新篇。(光明日报全媒体记者安胜蓝、胡晓军、王洋)