2025年农历五月二十三日(2025年6月18日),甘肃省定西市岷县的青山绿水间,高亢悠扬的"花儿"歌声此起彼伏,岷县西寨镇大庙滩迎来了一年一度的传统"花儿"会。突如其来的"洗山雨"也未能阻挡人们的热情,大家撑着伞、躲在树下,继续唱着这传承千年的民间艺术。这场面生动诠释了"花儿"在西北人民心中的重要地位。

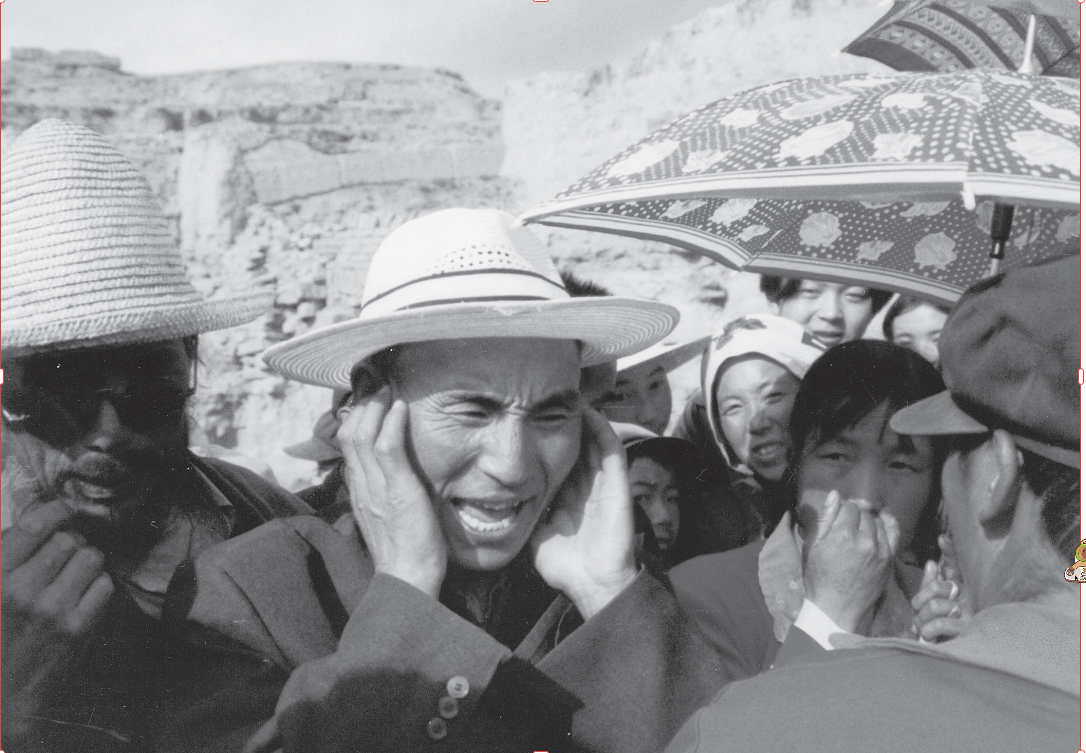

2025年6月18日,在甘肃省定西市岷县西寨镇大庙滩“花儿会”上,群众聚在一起聆听“花儿”。

在众多参与者中,一位特殊的"花儿"爱好者格外引人注目。69岁的欧洲中国音乐研究会会长、荷兰莱顿大学客座教授高文厚手持DV,专注地记录着"花儿"歌手的表演。他用流利的中文与乡亲们交流:"花儿就像管子,大家可以互通有无;也像绳子,可以把大家凝聚在一起。"这番话语道出了"花儿"连接人心的文化力量。

2025年6月18日,高文厚在甘肃省定西市岷县西寨镇大庙滩花儿会上做“花儿”田野调查。

高文厚与"花儿"的深厚情缘始于1997年。当时,与妻子施聂姐跨越六个国家、两个大洋来到中国研究音乐,最终在甘肃南部发现了"花儿"这一艺术瑰宝。2012年妻子离世后,高文厚带着对妻子的思念重返岷县,继续他们的研究事业。2013年,他出版了《音乐、舞蹈与诱惑的艺术》,让世界更好地了解了"花儿"这一中国非物质文化遗产。这段跨越国界的研究历程,正是"花儿"国际影响力的生动写照。

1997年,高文厚和妻子拍摄的甘肃省定西市岷县堡子乡(现中寨镇)花儿歌手唱花儿场景。(高文厚供图)

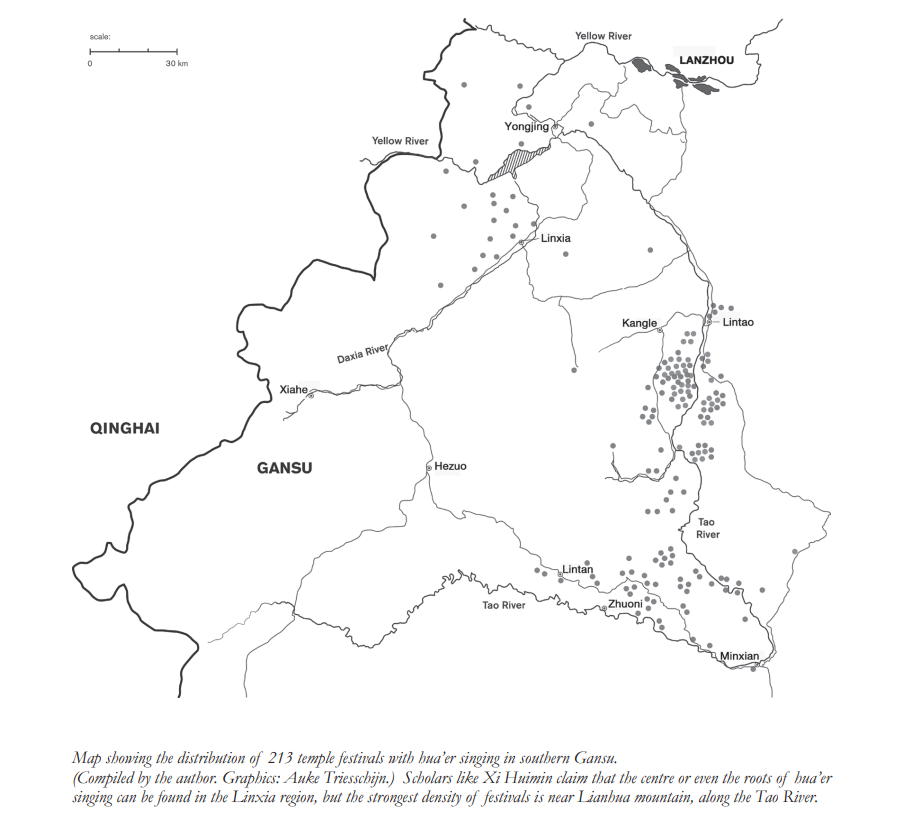

岷县独特的地理位置为"花儿"的发展提供了丰厚的土壤。作为青藏高原与黄土高原的交汇地带,这里不仅是"洮岷花儿"的核心传承区,更是游牧文化与农耕文化交融的见证。花儿研究学者张润平认为:"花儿把多民族文化融合在一起,体现出多民族在世代交往中对中华文化的认同。"高文厚通过绘制"花儿地图"发现,洮河流域的花儿会最为密集,这一发现印证了这片土地深厚的文化底蕴。

欧洲中国音乐研究会会长、音乐人类学家、荷兰莱顿大学客座教授高文厚所绘制的“花儿”地图。(高文厚供图)

2009年,"花儿"被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,标志着这一民间艺术获得了国际认可。同时,"花儿"的传承面临着诸多挑战:歌手老龄化现象明显,年轻传承人不足;歌词创作出现书面化倾向,即兴创作能力减弱;原生文化土壤逐渐萎缩等。这些现象引发了文化工作者的深切思考。

面对这些挑战,张润平依然充满信心:"'花儿'不会消失,因为有信仰它就消失不了。"他认为,许多离乡的游子终将回归,而"花儿"始终是他们表达情感的重要方式。正如高文厚所说:"'花儿'是老百姓的文化,老百姓是中国的根。这种扎根民间的特性,正是"花儿"生命力之所在。

在当代文化传承与创新的语境下,"花儿"的保护与发展需要多方努力。一方面,要加强对传统"花儿"的收集整理工作,建立系统的档案资料库;另一方面,要鼓励创新表达形式,让"花儿"更好地融入现代生活。同时,可以借助数字化技术手段,扩大"花儿"的传播范围,让更多人了解和喜爱这一传统艺术。

图为甘肃省定西市岷县二郎山

从岷县的山野到世界的舞台,"花儿"以其独特的艺术魅力,成为连接古今、沟通中外的文化纽带。它不仅是中国西北人民的精神寄托,更是世界了解中国文化的一扇窗口。这朵绽放在黄土高原上的艺术之花,正以其顽强的生命力,继续在世界文化的百花园中绽放异彩。在全球化时代,"花儿"的传承与发展,不仅关乎一项非物质文化遗产的保护,更是中华文化走向世界的重要载体。

(中国日报甘肃记者站 马静娜 岷县融媒体中心马爱军提供图片及视频)