在三晋大地的科研沃土上,由中北大学材料科学与工程学院的鄯婷、关易涵、张帆、董斌、王舞天、肖正光、刘晓钰7名青年学子组成的学生团队,以“人民兵工第一校”的红色基因作引领,在材料领域展开创新探索。他们聚焦行业关键问题,用扎实的专业能力和敢为人先的勇气,书写着新一代大学生的科技报国答卷。

团队成员的童年记忆里,藏着最初的科研启蒙。是科技馆第一次见到的隐身材料模型,是科幻电影中 “隐形战机” 的设定,这些看似遥远的憧憬,在考入中北大学后逐渐清晰 —— 这所被誉为 “人民兵工第一校” 的高校,为他们提供了将梦想照进现实的土壤。

中北大学的校史长廊里,泛黄的照片记录着八路军太行工业学校的先辈们,在战火纷飞中用简陋工具研制出新中国第一发炮弹、第一颗导弹引信的壮举。那些跨越时空的奋斗故事,不仅让团队成员触摸到科技报国的炽热初心,更将童年对科学的懵懂向往,升华为用专业知识攻克技术难题的坚定信念。当实验室的灯光与校史馆的陈列交相辉映,儿时的科学梦与新时代的使命担当,在这片充满红色基因的沃土上,完成了一次跨越时空的对话。

针对传统电磁材料密度大、性能调节难的瓶颈,团队将研究方向锁定于非金属基复合电磁材料研发。通过化学共沉淀法制备新型吸波基元,经多组实验确定最优配比,形成兼具磁电损耗特性的复合材料;同时借助有限元仿真技术优化散射结构设计,通过创新复合工艺实现吸波与散射性能协同提升,为行业技术迭代提供了新思路。

图1 团队成员实验照片

带着童年播下的科学火种,团队投身电磁材料研究的浩瀚征途。面对传统隐身材料的技术桎梏,他们另辟蹊径:以化学共沉淀法为笔,在微观世界勾勒新型吸波基元的结构;借有限元仿真为尺,在数字空间雕琢电磁散射结构的精妙。无数个日夜,实验室的仪器运转声与数据记录声交织,成百上千次配比调试、结构优化,如同在黑暗中摸索前行,终于让吸波 - 散射协同复合体系的轮廓逐渐清晰。

科研之路布满荆棘,却从未动摇他们的信念。材料性能测试失败时,他们如同执着的 “追光者”,反复推敲每一个参数;结构参数优化陷入瓶颈时,他们化身耐心的 “工匠”,在细微处雕琢突破。这份对科学的敬畏与对使命的坚守,让他们在探索的道路上,将儿时仰望星空的浪漫,化作脚踏实地的科研实践。

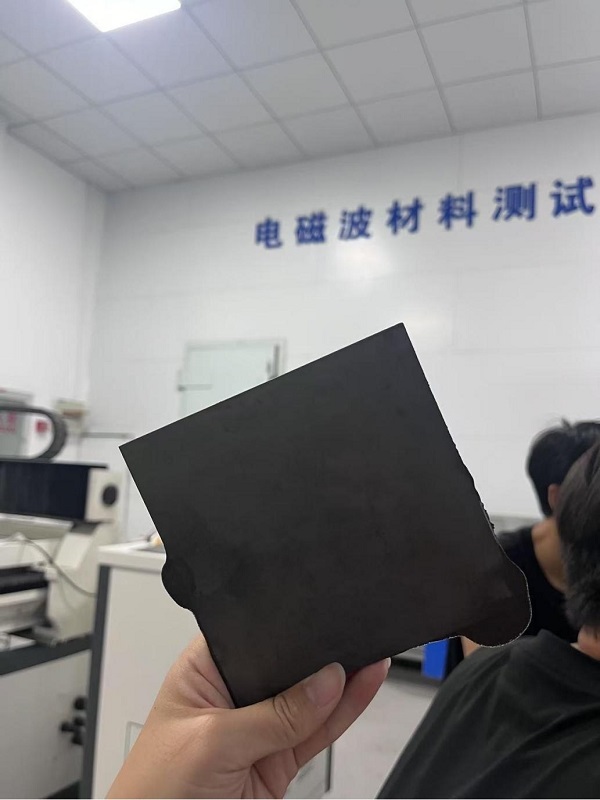

图2 材料中间体

经过持续攻关,团队成功开发出高性能电磁复合结构,在宽频段范围内实现性能提升,相关成果已多次获奖。多项成果的背后,是童年幻想与科技现实的完美碰撞。对他们而言,这些成果不仅是学术创新的勋章,更是一份写给过去的答卷 —— 曾经在课本上涂鸦的 “隐形装置”,如今成为守护通信安全的 “电磁盾牌”;童年对 “神秘科技” 的憧憬,化作推动行业进步的切实力量。

图3 团队参加中国国家大学生创新大赛

他们深知,隐身技术不仅是实验室里的数据曲线,更是连接国防安全与民生发展的桥梁。无论是助力国防装备升级,还是服务民用设备的电磁兼容优化,每一次技术创新都承载着科技报国的深情。这份将个人理想融入国家发展的担当,让科研探索有了更温暖的底色。

从仰望星空的孩童到勇攀科研高峰的青年,他们的成长轨迹,既是个人理想的进阶之路,也是中北大学 “致知于行” 校训精神的生动诠释。在科技创新的浪潮中,这群年轻人正以青春为帆、以奋斗为桨,在实现科技强国梦的征程上,书写属于新时代的壮丽篇章。(图片由鄯婷提供)