在粤西高州的田野乡间,一股股清澈的水流顺着管网欢快地流淌,源源不断地输送到千家万户的灶台上。由中建二局一公司承建的高州市城乡集中供水项目,作为推动高州市“连通百千万”的重大民生实事之一,让高州市11个镇区40万名村民喝上“放心水”,目前项目已经进入收尾阶段。

从荒僻山野到清流入户,项目团队将蜿蜒的管网化作“民生血脉”,书写着一曲曲“水润万家”的奋斗壮歌,为乡村发展注入了源源不断的动力。

方言架桥,方案上的“民生词典”

项目启动初期,横亘在团队面前的并非技术难题,而是与村民的沟通壁垒。由于管道铺设从村民家门口路过,需要提前跟村民沟通,但是项目管理人员大多来自全国各地。“很多时候我们想向村民解释,可由于听不懂方言,经常出现“鸡同鸭讲”的场面,沟通协调有很大困难。”项目经理张亭感叹道。

为了推进施工建设,项目为各个工区请了一个本地“翻译官”。张大姐便是项目组特聘的“方言翻译官”,她掏出一本褪色的笔记本,把“管网”翻译成“水筋脉”,把“沉淀池”比作“清水筛子”,用接地气的语言讲解施工方案。这本写满注音的“民生词典”,陪着工程队走遍了11个镇区。

当个别路段因农田保护需调整路由时,翻译队第一时间联动设计院优化方案,用“不误农时、不损寸土”的承诺赢得村民支持,打通村民心中的“最后一公里”,为施工按下加速键。项目撤离时,经常在项目远处观望的陈伯塞来一筐龙眼:“你们修的是水管,通的是人心啊!”

信号接力,山区中的“移动基站”

“小杨,这边的管道开挖有点问题,你去召唤一下信号,打电话叫技术总工来看看。”这是杨杰的工作日常,除了项目物资员的身份,他还是“信号召唤员”。

供水管网需沿国道、乡道、村巷蜿蜒铺设,范围广、地形杂。在一些偏僻的施工地段,手机信号微弱甚至全无,电话打不出去,即使打通了,沟通也断断续续。一旦遇到紧急情况,离得近的只能靠大声呼喊,离得远的就得爬到山包上去找信号。而这些四处寻找信号的人,就成了项目上的“信号召唤员”。

即便需要到处跑,各工区的“信号召唤员”们也没有丝毫怨言。杨杰乐观地说:“问题不大,需要信号我们就爬到顶上去,就当锻炼吧!”他们化身“移动基站”,在各个施工点之间寻找信号,架起临时通讯网络,接力传递信息。施工高峰期时,13名“信号召唤员”同时行动,保障了施工指令畅通无阻,难题不过夜。

技术攻坚,水池边的“铁人守夜”

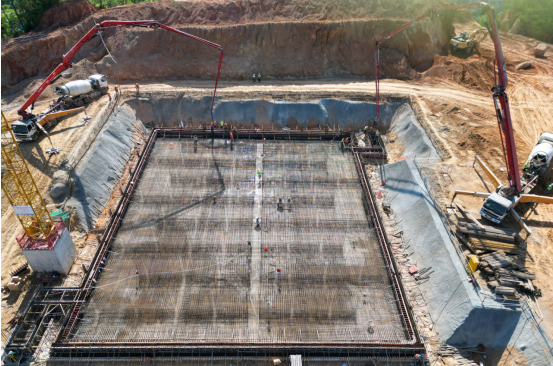

要让40万村民喝上“放心水”,不仅是民生承诺,更是一场技术硬仗。水厂选址位于地势较高的山脊处,建设之初需削平高达31米的山头,开挖约50万立方米的土石方,其难度堪比“愚公移山”。面对仅有的狭窄用地,项目团队提出了“池体叠合”方案,将絮凝池、沉淀池与清水池合建,优化总平面布置功能分区,实现了土地资源的最大化利用。

然而,新的挑战接踵而至。叠合池混凝土壁板又高又纵横交错,需分层连续浇筑,且浇筑方量高达1450立方米。一旦水池产生渗漏的冷缝,整个供水工程都将功亏一篑。为了确保万无一失,项目团队将124米长的池体划分为8个区、24个模块,决定采用“排序浇筑法”精准控制时间。

浇筑工作开始后,项目总工张本涛就像一颗钉子,牢牢钉在了施工现场。“这个混凝土浇筑不能出一点差错,出现一点渗漏到时怎么向村民们交代。”每一个浇筑环节,他都目不转睛地盯着,不放过任何一个细节,困意袭来时,他就灌下几罐咖啡提神。

如今,汩汩清泉流入高州百姓家中,从勘测到通水,高州市城乡集中供水项目团队始终始终以“水惠民生”为使命,他们以水为墨,以管为笔,让幸福的欢歌回荡在青山绿水之间,让乡村振兴的画卷因“放心水”而更加鲜活。(图片由张本涛、胡凯林授权发布)