为学习和传承“当代愚公”黄大发精神,凝心聚力共筑乡村振兴。2023年7月14至19日,长安大学赴贵州“重走长征之路⋅探寻路桥发展⋅交通筑梦未来”暑期社会实践队走进“当代愚公”黄大发的故乡——遵义市播州区团结村开展实地调研,并拜访“时代楷模”“七一勋章”——黄大发,深刻感悟老支书黄大发不忘初心、忠诚为民的政治品格,勇于担当攻坚克难的优良作风,苦干实干的奋斗精神、公道正派、克己奉公的清廉品德。

一道清渠,一座丰碑

团结村世代缺水,因所处地落差较大,水在谷底流,山上却无水,旱灾多发,人畜饮水全靠一口枯井。连吃水都成问题的地方更谈不上灌溉农田,加之地处坡地,良田不多,团结村人只能终年吃包谷沙饭。“山高石头多,出门就爬坡,一年四季包沙饭,过年才有米汤喝。”这首老民谣真实反映着当地生活状况。

图为团结村通渠前全村唯一的水井

1959年,幼年丧失双亲,靠在村里吃百家饭,在村民帮衬下长大的黄大发心怀感激,积极工作,光荣入党并立下铮铮誓言,要为村民打通一条生命之渠,彻底结束世世代代缺水的穷根。但是,水渠经过之处峭壁丛生,环境极其恶劣,在没有机器的帮助下,几乎是一项不可能完成的工程。可正如黄大发说过的,“人生一世草木一村,共产党员要为人民做点事情”,黄大发凭着智慧和勇敢,带领乡亲们冲锋在修渠第一线,付出了常人难以想象的辛劳,申请资金、学习技术、凿石开路,36年时间,历经重重困难,终于引来一泓清泉。

当实践队在团结村村民的指引下,登山来到绝壁参观大发渠,才真正领略到了黄老的伟大。顺着主渠向上走,渠的下方山坡陡峭,渠的上方杂草丛生,唯有这一渠清泉在山间流淌,为团结村的老百姓带来了生活的保障。实践队员在绵延不绝的清渠中感受一名共产党员一次又一次遇到挫折和困难后心中依然坚定的那份信念和他一心为民、埋头苦干、百折不挠的时代精神。

图为实践队成员实地考察大发渠

一座展馆,一生写照

为更好地了解黄大发的一生,实践队来到大发渠党性教育陈列馆,跟随讲解员的介绍深入学习了解黄大发的一生以及其在大发渠修建中的付出。

在陈列馆,实践队员真切感受到了黄大发坚持不懈,艰苦奋斗的精神。为了带动村民的积极性,黄大发曾发誓“我拿党籍做保证,拿命来换水!”;当修渠遇到技术性难题时,黄大发就申请到水利站跟班学习,成为年纪最大,基础知识最差,学习最认真刻苦的学员;在测量最危险的擦耳岩时,已经57岁的黄大发仅靠一条绳子,悬空在崖壁上做标记。终于在不懈努力下,这条从螺丝沟引水的全长9.4公里的天渠在1991年终于修成。

图为实践队成员参观大发渠党性教育陈列馆

在陈列馆参观的最后,实践队重温了讲述黄大发带领村民们一次又一次艰辛修渠的短片《大发渠》,从最开始的初次修渠失败,到黄大发主动申请去水利局学习,挨家挨户去收县里要的一万元保证金,再到二次修渠中没有时间带女儿去看病,在渠修好前女儿便去世了……短短20分钟的短片让实践队成员深受触动,流下感动的泪水,纷纷表示要学习黄老先生当代“愚公精神”,政治坚定、一心为民、埋头苦干、百折不挠,为新时代新征程贡献青年力量。

图为实践队成员观看讲述黄大发修渠事迹短片《大发渠》

一位老人,一堂党课

通过对团结村一路的走访调研,实践队对大发渠的修建以及团结村的发展都有了初步的了解,随后黄大发爷爷的一堂党性教育课更是加深了实践队对大发精神的理解。“凡是只要肯干,没有迈不过的坎”,在党性教育课上,黄老向实践队成员们讲述了修渠从开工到建成历时36年修渠的艰辛历程。黄老站立在长桌最前方,回忆了幼年时期因为洒了半碗水而被母亲责打的故事,于是拔除“缺水”这个穷根成为了黄大发毕生梦想。首次修渠是在20世纪60年代初,由于技术落后,修渠十多年未果。第一次修渠失败让他意识到水利技术的重要性。缺乏知识,没有上过一天学的黄大发就靠着一本新华字典到水利局学习;当妻子准备用打扫散落的一碗水泥修补温坛时,他说:“哪怕一丁点也要入库”,遇到困难,他决不放弃,遇到危险,他总是冲在最前面。就这样历时三年大发渠终于通水,实现了世代团结村人的梦想。

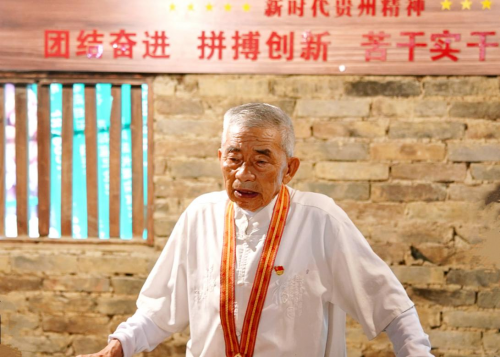

图为黄大发爷爷在团结村党员政治生活馆为实践队员上党性教育课

图为黄大发爷爷为实践队员展示“七一勋章”

干净做人守原则,踏实做事万事兴

随后实践队跟随黄老来到家中,当大家提到“当代愚公”称号时,黄老说道:“愚公嘛,就是不放弃,挖一点少一点。主要是思想坚定,踏实工作加油干。”当实践队成员问到修渠过程是否产生过放弃的念头,黄老斩钉截铁的说:“没有!不放弃,就是肯干,这么多人的生计,不干就没饭吃。”黄老告诫大学生们要“干干净净做人,踏踏实实做事。”干净就是要守好底线不摆官架子不拿群众一针一线,踏实就是要坚持,要奋斗。

图为黄大发作出杰出贡献所获部分荣誉

对于团结村在未来的发展,黄老也是给出了他的看法。黄老介绍到团结村先是将在大发渠源头下修建水厂,充分利用好水资源。其次农业方面分三步走,一是红粱基地,二是有机水稻,其三是要因地制宜在不影响环境的情况下大力发展农业养殖业,“缺什么,我们就发展什么,争取样样都有,让我们的游客有东西可以带走。”黄老告诉实践队,团结村要充分发挥团结村红色旅游资源,招商引资,就要把农产品高质量发展起来,团结好发动好村民,造福全体村民,造福子孙后代。

图为黄大发为实践队讲述修渠过程的艰辛历程

渠成路修把电通,幸福之源入百家

通过对团结村一路上的调研走访,实践队观察到修通大发渠后,在黄老的带领下,团结村盖了小学,改坡为梯,村里逐步通水通路通电,2022年建成的大发渠特大桥赫然眼前,一渠一桥不仅是脱贫攻坚到乡村振兴的缩影,也是新时代大发精神的传承。

图为实践队员调研团结村水稻种植情况

图为团结村现如今发展变化容貌

前行不忘奠基者,苦干实干谋出路

青山不负英雄志,流水有情入心田。黄大发艰苦奋斗,不负韶华、不负时代、不负人民,带领山区群众脱贫致富的动人事迹感动全中国。新时代青年要传承好红色基因,弘扬大发精神,拿出实干加苦干的行动,以青春之我、奋斗之我,让青春在建设中国式现代化新征程中绽放绚丽光彩。

图为实践队成员与“时代楷模”黄大发合影