春种一粒粟,秋收万颗子。农业,不仅是维系民生的“粮袋子”,更是乡村振兴战略落地生根的核心根基。当下,我国乡村发展正面临诸多现实考题:青壮年劳动力外流导致土地“抛荒”风险加剧,传统化学种植引发土壤污染、食品安全等连锁问题,极端天气频发让农作物产量稳定性备受挑战,秸秆等农业废弃物也成为制约生态循环的“拦路虎”。如何破局传统农业困境,以技术创新激活乡村发展内生动力,成为推动农业现代化、实现乡村振兴的关键命题。

在这一时代背景下,上海芯生机农业科技有限公司董事长邹国忠,以三十余年深耕农业领域的坚守与担当,交出了一份亮眼的“答卷”。从倡导绿色水产到研发智慧农业核心技术,从攻克“芯生机农业膜垫技术”难题到推动技术落地田间,这位欧洲自然科学院院士、“新质生产力杰出奉献人物”,始终以解决农业实际痛点为导向,用工业化、数字化思维重构传统种植模式,不仅让“车间里种庄稼”从理想变为现实,更以“降本增效、绿色生态”的技术优势,为乡村振兴注入了强劲的“科技动能”,也为中国农业高质量发展探索出一条可行之路。

初心如磐:三十载深耕,为农业困境寻“破局之法”

“年轻人不愿种地,土地面临荒废;化学农业污染土壤,食品安全亮起红灯;自然灾害频发,农作物产量不稳;秸秆废弃物堆积,资源难以循环利用……”谈及投身智慧农业的初衷,邹国忠的话语里满是对农业现实困境的关切。自踏入农业领域以来,这一系列难题就像“心头石”,促使他不断探索解决方案。

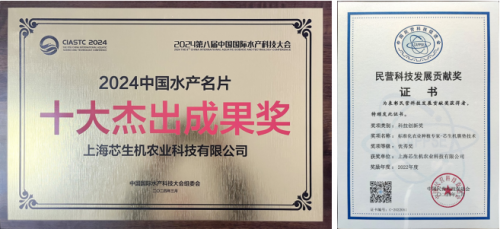

彼时,邹国忠已是绿色水产领域的领军者。作为欧洲自然科学院院士、国际绿色经济协会绿色水产联盟发起人,他深耕绿色水产事业三十余年,撰写《绿色水产和绿色水产品的发展前景》《无公害虾蟹养殖与微生态制剂》等十余篇学术论文,申请发明专利77项、实用新型专利21项,先后斩获“中国水产杰出贡献人物”“新时代渔业行业新锐企业家”等荣誉。但当看到传统种植业的诸多痛点时,他毅然将目光转向更广阔的农业领域——“水产的创新能守护水里的安全,种植业的突破才能守住地里的粮仓,这是更大的责任。”

为了找到破解之道,邹国忠带领团队开启了长达五年的研发攻坚。他深知,传统农业的痛点,本质上是“技术滞后”与“模式陈旧”的问题,唯有以工业化、数字化手段重构种植流程,才能实现“降本增效、绿色可持续”的目标。研发初期,资金短缺、传统观念的阻力接踵而至:银行对农业新技术项目持观望态度,农户担心“新东西不靠谱”,甚至有同行质疑“在车间里种庄稼是天方夜谭”。但邹国忠从未动摇,他带着团队一头扎进实验室与试验田,白天在田间记录数据,夜晚在车间优化设备,“只有让产品说话,让实验成功,才能让大家信服。”

这份坚守终有回报。2024年,邹国忠团队研发的“芯生机农业膜垫技术”横空出世,一举颠覆了传统耕种模式。这项技术将工业4.0理念与农业4.0需求深度融合,以秸秆、麦秆等农业废弃物为原料,通过微生物菌和酶制剂发酵制成生物纸浆,再加入公司专利“唯纳希元素”,最终将纸膜、种子、营养元素整合为标准化膜垫产品。更令人惊叹的是,配合专用覆膜机,这项技术能一次性完成旋耕、灭茬、刮平、碎土、覆膜、覆土、镇压七道工序,将传统水稻耕种的21道工序简化至9道,让“车间里完成播种,大田裡收获粮食”从梦想照进现实。

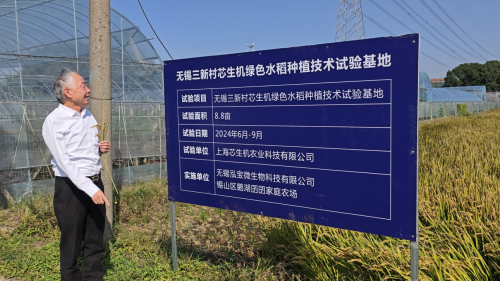

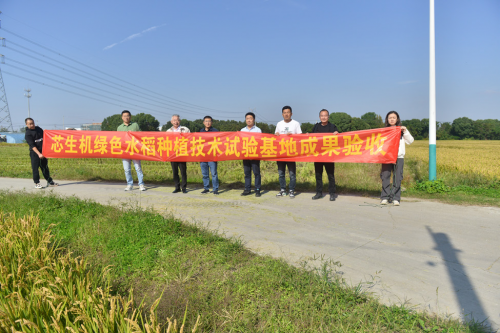

如今,当江苏无锡的试验田在高温天气下实现水稻增产20%,以上当云南西双版纳的合作基地里农户不再为除草、施肥奔波,邹国忠知道,自己当初的坚持没有白费。“农业的创新,不是为了追求噱头,而是为了让农民少受苦、让土地更健康、让粮食更安全。”这份初心,始终是他前行的动力。

“芯”术赋能:技术革新+产业布局,重塑农业价值链

在上海芯生机农业科技的实验室里,一张薄薄的生物纸膜正在接受降解测试——水稻种植用膜40-50天可完全降解,玉米用膜50-60天降解,棉花用膜则需精准控制在90-100天开始降解。“这不是普通的膜,而是智慧农业的芯片。”邹国忠拿起膜垫介绍道,正是这张膜,串联起了“降本、增效、绿色、安全”四大核心优势,成为重构农业价值链的关键。

从技术层面看,“芯生机农业膜垫技术”的突破是多维度的。在降本减耗上,该技术实现稻田节水60%以上,节省劳动力70%,降低劳动强度80%,每亩水稻减少化肥用量20公斤、小麦减少33.13公斤、玉米减少35公斤以上;在提质增产上,膜垫能使土壤温度平均提高 4.8-5度,缩短农作物成熟时间,水稻增产20%以上,且省去除草、喷农药环节,从源头保障农产品安全;在抗逆防灾上,技术可有效应对寒、涝、旱、高温等极端天气,江苏无锡试验田曾在高温中实现逆势增产;在生态环保上,秸秆制成生物纸膜还田利用,减少碳排放与土壤污染,真正实现“绿色耕种”。

“技术的生命力,在于因地制宜。”邹国忠深谙此理。他带领团队针对不同地域、土壤、农作物,定制差异化的膜垫配方与降解速度:在江苏,因气候与土壤差异,转而调整了“唯纳希元素”的配比;在云南,为应对雨季,又优化了生物纸膜的成分。“没有放之四海而皆准的技术,只有不断适配的创新。”为了收集更多数据,团队常年奔波于全国各试验田,从播种到收获全程跟踪,记录土壤湿度、温度、作物生长周期等指标,再通过数据分析优化技术方案。这种“精准施策”的理念,让“芯生机技术”在不同地区落地生根,也让上海芯生机农业科技赢得了市场的认可。

在技术突破的同时,邹国忠更着眼于产业布局的长远规划。一方面,公司积极整合全球资源,借鉴以色列节水滴灌技术、日本覆膜技术、美国白色微生物技术、韩国旱稻耕种技术,结合自身28年农业微生物技术并借鉴国内新型农机设备,形成“全产业链解决方案”;另一方面,公司以“资本+合作”模式加速市场拓展,目前已获得资本投资,与多家农业物联网公司、生物纸浆企业达成合作,通过“农业集团+合作社+种粮大户”的合作模式推进项目落地——河南周口市淮阳区芯生机农业投资项目即将开工,全国七大区域农业基地的建设也在有序推进中。

“我们的目标,不仅是推广一项技术,更是让农民成为产业工人。” 邹国忠的这句话,道出了企业的发展愿景。在上海芯生机农业科技的合作基地里,农户不再需要“面朝黄土背朝天”,而是按照标准化流程操作,及芯生机智能膜垫机、纸膜插秧机、纸膜覆膜机监测设备,通过物联网实时查看土壤环境和气候数据,实现“车间智能化生产、大田专业化种植”。这种身份的转变,不仅提高了农户的收入与社会地位,更激发了乡村发展的内生动力。

逐梦前行:坚守责任与使命,绘就农业现代化新图景

年过耳顺之年的邹国忠,依然保持着高强度的工作节奏:清晨奔赴外地考察项目,午后在田间指导种植,傍晚与团队研讨技术优化,深夜撰写项目报告……他的办公桌上,农业基地规划图,上面密密麻麻标注着已落地、待建设的项目点位,“五年内,要实现免化肥农业生产,让更多土地用上芯生机技术;还要推动公司上市,让更多人参与到智慧农业的事业中来。”

这份紧迫感的背后,是邹国忠对农业现代化的深切期许,也是企业对社会责任的主动担当。在乡村振兴的大背景下,上海芯生机农业科技不仅通过技术赋能农户,还积极与全国各地农业大学、农科院合作,申报国家农业技术推广项目,推进农业物联网与数字化传感器应用,为农业大数据积累奠定基础;在公益领域,邹国忠带领企业参与“三农”帮扶项目,为贫困地区提供技术支持与培训,帮助农户掌握智慧种植技能,用实际行动践行“情系三农”的初心——他曾荣获“情系三农新农村建设杰出贡献奖”“2023年度最具社会责任感农业家”等荣誉,这些称号正是对他责任担当的最好诠释。

邹国忠常说,农业创新是一场“持久战”,需要一代又一代人的坚守。在他的影响下,上海芯生机农业科技形成了“诚信、仁爱、创新、奉献、快乐”的企业文化:研发团队以“攻克技术难题”为己任,市场团队以“服务农户需求”为目标,管理团队以“推动产业升级”为使命。这种文化凝聚力,让企业在未来生物量子智慧农业的赛道上不断加速,也吸引了更多年轻人才投身农业领域 ——“以前年轻人不愿种地,现在他们看到农业也能玩技术,追科学,愿意回来当新农人了。”邹国忠欣慰地说。

如今,站在新的发展起点,上海芯生机农业科技正以“芯”技术赋能农业高质量发展,邹国忠也在为实现“未来生物量子农业现代化”的梦想不断前行。但他深知,未来生物量子智慧农业的发展仍面临诸多挑战:技术推广的广度还需拓展,农户的接受度仍需提升,农业大数据的应用还需深化…… 这些问题,既是他未来的工作重点,也值得每一个关注“三农”的人思考:在乡村振兴的道路上,我们如何让更多科技创新落地田间?如何让农民真正享受到产业发展的红利?如何让中国农业在现代化的浪潮中实现更高质量的发展?

答案,或许就藏在邹国忠与上海芯生机农业科技的实践中——以初心坚守方向,以创新破解难题,以责任扛起使命。正如邹国忠所说:“农业的未来,在脚下的土地里,更在心中的梦想里。只要我们不停步,中国农业的明天一定会更好。”而这份对梦想的坚守,对创新的执着,对责任的担当,正是中国农业迈向现代化的力量源泉,也是每一个人都应学习的精神品质。

免责声明:该文章系我网转载,旨在为读者提供更多新闻资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。