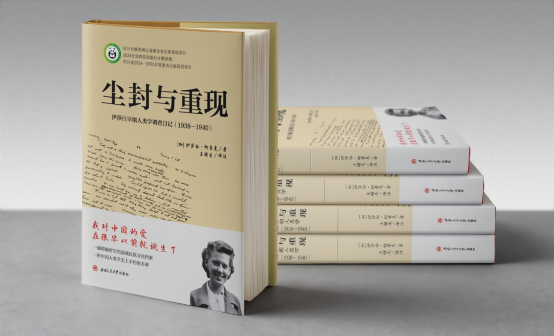

在2025年天府书展的璀璨舞台上,由四川出版发展公益基金会2023年度出版资助,由西南交通大学出版社策划、王曙生整理翻译的《尘封与重现——伊莎白早期人类学调查日记(1938—1940)》成功举办了新书发布会。这本承载着深厚历史文化价值的著作的出版,为四川出版业增添了新的力量,将有力推动出版强省建设。

伊莎白·柯鲁克(1915—2023),著名的人类学家、教育家,北京外语国大学终身荣誉教授,中华人民共和国“友谊勋章”获得者,她一生为人类学与教育事业作出了卓越贡献。此次发布的《尘封与重现——伊莎白早期人类学调查日记(1938—1940)》,记录了伊莎白20世纪三四十年代在川西地区开展田野调查的经历,她以丰富的学识、敏锐的观察、细腻的笔触,生动展现了20世纪三四十年代川西地区独特的人文风貌与地理风情。这批日记均为首次公布,具备极高的文献价值、学术价值、翻译价值和出版价值。

王曙生作为译者,是国家一级科技翻译、高级工程师。20世纪90年代,他开始川西语言、民俗、社会、历史文化研究,成果颇丰。本次整理翻译,他以严谨的治学态度,参考了大量伊莎白及其家人的书信,著名学者如陶然士、葛维汉等的相关考察资料,对日记中涉及的方言、地名、人名、风俗、事件等进行了详尽注释,为读者打开了一扇深入了解川西文化的窗口。

发布会上,西南交通大学出版社社长刘欣宇致辞。他表示,西南交通大学出版社在人文社会科学领域始终秉持精品意识,尤其在珍贵文献整理和抢救性选题方面的挖掘、开发与出版方面持续深耕细作,取得了丰硕成果。此次伊莎白早期人类学调查日记手稿的翻译出版,正是出版社不断提升影响力与品牌价值,打造更多精品图书的有力实践。

伊莎白的儿子、中国政府友谊奖获得者、中国工合国际委员会主席、中国宋庆龄基金会理事柯马凯随后发表致辞。他深情回忆了母亲在中国的点点滴滴,对母亲一生为文化事业所付出的努力深感自豪。他希望这本书能让更多人了解母亲的研究成果,感受川西文化的独特魅力。

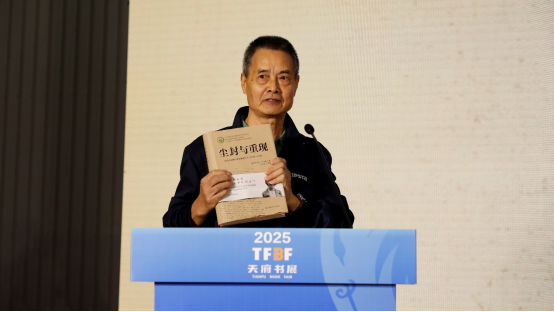

本书译者王曙生则分享了发现与翻译这批日记手稿的奇妙历程。他讲述了在一只神秘的军用铁皮箱中寻得这批日记的惊喜,以及翻译过程中克服的重重困难,让现场观众深刻感受到了这份文化传承背后的艰辛与不易。

四川大学人类学教授、博士生导师李锦从学术角度对本书进行了深入解读。她指出,这批日记不仅为人类学研究提供了珍贵的一手资料,也为人类学研究人员提供了研究方法,对于研究20世纪早期川西地区的社会变迁、文化传承、华西学派等具有重要意义,将为相关领域的学术研究带来新的启发和突破。

最后,由西南交通大学出版社党支部书记、董事长向仲敏与译者王曙生共同揭幕,嘉宾们共同见证下的新书揭幕仪式,将活动推向高潮,以此表达对书籍的喜爱与对文化事业的美好祝愿。

本次新书发布,不仅是一次出版成果的展示,更是一场文化交流的盛会。它让我们看到了出版事业在传承文化、促进交流中的重要作用。相信在未来,会有更多像这样的精品图书问世,推动出版事业不断迈向新的台阶,为我们的文化宝库增添绚丽色彩。

免责声明:该文章系我网转载,旨在为读者提供更多新闻资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。