在海南,创业从来不是年轻人的专利,也不是“前浪”的独舞。当“后浪”以敏捷与技术革新闯入市场,“前浪”正以经验与定力深度布局。他们之间并非简单的代际更替,而是一场跨越年龄、融合经验与技术的深度接力。70后的罗明、80后的赵鑫磊与焦方成,以及95后的刘磊,正以不同的视角与同样的坚持,在海南这片创新创业的热土上,共同书写属于这个时代的产业答卷。今天,让我们走近三位不同年龄、不同背景的海南创业者,看他们如何在时代的浪潮中,既守住初心,又勇敢破局。

一、十二毫米健康科技(海南)有限公司——以科技筑牢儿童视力防线的“追光者”

在海南自贸港建设持续推进的背景下,数字疗法作为医疗健康领域的新兴方向,正迎来政策与市场的双重机遇。2022年10月,海南出台《海南省加快推进数字疗法产业发展的若干措施》,明确支持数字疗法产品研发和临床应用,为相关企业提供了清晰的发展路径。

在这一背景下,赵鑫磊和罗明联合创办了十二毫米健康科技(海南)有限公司,专注于儿童近视防控的数字医疗解决方案。

赵鑫磊和罗明所带领的“近视危险因素监测仪”项目,荣获第十四届中国创新创业大赛(海南赛区)成长组二等奖。该项目是人工智能近视视防控数字诊疗体系的一个“哨兵”环节,结合近视危险因素分析系统和近视防控数字疗法系统,实现对儿童用眼习惯和用眼光环境的实时监测、分析与干预,致力于构建一套完整的近视防控数字诊疗体系。

创业过程中,面临资金不足和医疗器械审批流程复杂等挑战,赵鑫磊和罗明通过与中山眼科中心海南省眼科医院合作申请科研经费,并借助海口高新区药械服务站及孵化器的支持,逐步推进产品研发与注册流程。

2023年2月,第一台原理样机诞生;

2023年6月,工程样机完成;

2023年10月,公司正式注册;

2024年3月,产品分类界定获药监局批复;

2024年11月,首项核心发明专利获得授权

同年12月,进入海南省第二类创新医疗器械审批程序……

每一个时间节点,都是创业团队日夜奋战的见证。

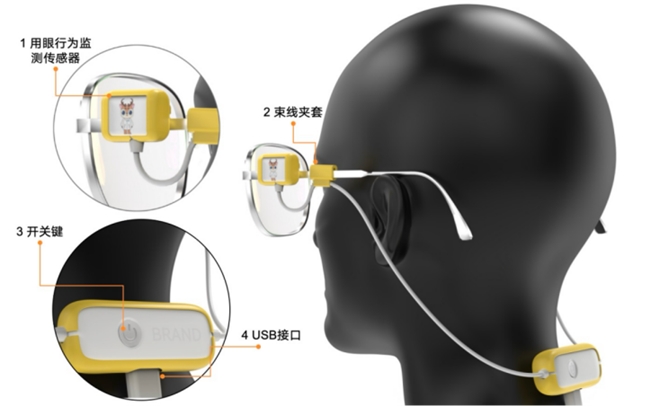

赵鑫磊和罗明所打造的“近视危险因素监测仪”,可以通过多种传感器采集用眼行为和光环境数据,结合多模态数据融合与精准建模分析个体致近视危险因素,进而为个体定制专属防控方案,系统实现了从用眼习惯和用眼光环境的监测、分析到干预管理的闭环运行,有效推动了近视防控从被动治疗向主动预防的转变。

面向未来,赵鑫磊和罗明表示团队将继续深耕近视防控领域,持续推进技术创新与医工融合,十余款创新产品在研发中,努力在中国眼视光数字医疗领域形成独特优势。

十二毫米健康科技(海南)有限公司产品图

十二毫米健康科技(海南)有限公司路演现场

二、海南卫星海洋应用研究院有限公司——从“缺钱缺人”到推动科技成果转化的先行者

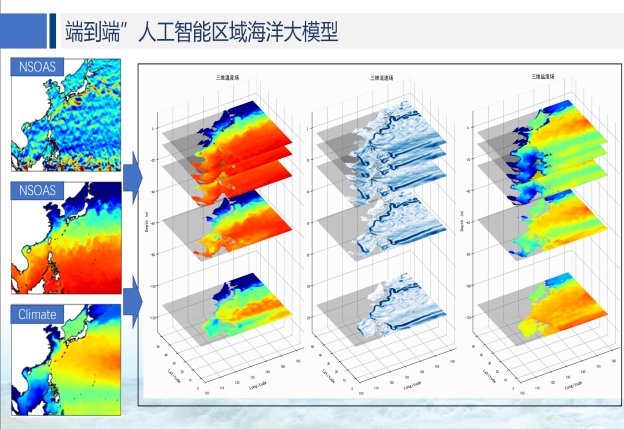

随着海南自贸港建设与国家海洋战略的推进,海洋科技成为重点发展方向。海洋遥感与人工智能结合,是近年来海洋观测与预测的前沿领域。该类技术涉及多源卫星数据融合、海洋环境参数反演、数值预报模型耦合等环节,技术门槛高、研发周期长,尤其在实时数据处理与高精度预报方面存在显著挑战。

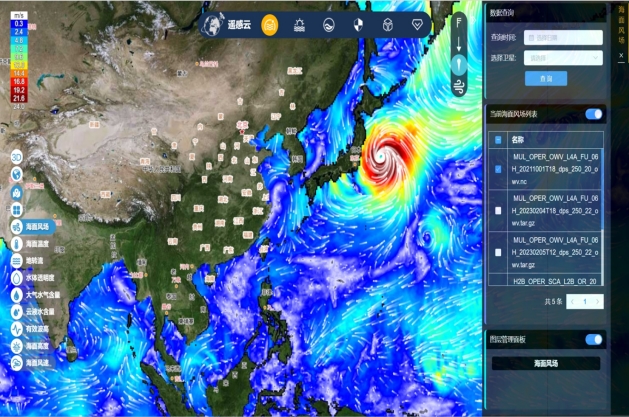

海南卫星海洋应用研究院有限公司始终致力于“释放海洋遥感价值,打通海洋遥感应用链条”,积极服务海南自贸港建设与国家南海战略。近年来,团队和国内领先技术团队合作,先后实现多项科技成果转化落地应用。海南卫星海洋应用研究院有限公司的执行代表焦方成介绍说,技术不应仅停留在论文与实验室阶段,更应走向行业、赋能产业,“让海洋遥感技术真正服务于海上活动,实现‘能用、好用’的目标”。

2020年9月,公司在崖州湾科技城成立,从“缺钱缺人”起步。公司成立初期,资金和人才是最大难题。由于海洋遥感类项目周期长,从需求分析到合同签订往往需要半年以上,为维持运营,团队积极拓展项目,崖州湾科技城在政策、资源和补贴方面也提供了支持,团队经营状况得以持续改善。

另一方面,海南本地高端人才资源匮乏。公司以推动科科技成果转化和海洋遥感应用落地为目标,采取“兼职聘用专家+以老带新”的方式,逐步组建起一支稳定而专注的技术团队。回顾公司成立初期,焦方成表示:“我们团队认识到,必须要有明确的市场定位和精准的技术方向,不做大而全的企业,而要成为具备技术优势的专精型企业。”

经过五年发展,团队成功研发和转化多项海洋遥感科技成果,相关技术成果已经应用于国防单位,2024年进一步推广至江苏、辽宁、天津等外省单位。

海南卫星海洋应用研究院有限公司已先后获得“科技型中小企业”“高新技术企业”等资质认定。回顾发展历程,焦方成认为明确的市场定位和持续的技术创新是企业稳步前进的关键。未来,公司还将继续加大海洋遥感与人工智能的交叉研发的力度和投入,继续与国内领先技术团队合作,努力提升海洋环境认知与服务的效率与精度。

海南卫星海洋应用研究院有限公司相关成果

海南卫星海洋应用研究院有限公司决赛路演现场

三、海南质合生物科技有限公司——合成生物学驱动的绿色制造新路径

合成生物学与酶工程作为生物制造的核心技术,正逐步改变传统高污染、高能耗的化学合成工艺。据相关市场报告,中国酶制剂与绿色合成原料药市场保持高速增长,尤其在海南,生物医药被列为重点产业,政策与园区配套逐步完善。

95后创业者刘磊,就读于上海交通大学海南研究院生物与医药专业,在科研与产业实践过程中,他深刻认识到传统化学合成方法存在的工艺复杂、成本高、污染重等问题,并坚信合成生物学和酶工程能够提供更绿色、更高效的解决方案。

2024年,他在三亚崖州湾参加“崖州湾杯”研究生创新创业大赛时,不仅荣获大赛最高奖项——特等奖,更由此坚定了将实验室技术推向产业化的决心,同年正式创办海南质合生物科技有限公司。

2024年“崖州湾杯”研究生创新创业大赛颁奖典礼现场

创业之路并非一帆风顺。刘磊坦言,团队在早期面临资金压力、技术瓶颈和市场开拓三大挑战。尤其是关键酶的筛选与工艺放大存在诸多不确定性。依托“设计生物合成”平台优势,团队在小试阶段实现工艺验证,并为后续中试环节积累了技术储备。同时,通过积极参与创新创业大赛,他们成功获得政府与园区的资金和政策支持,为项目持续推进奠定基础。

目前,刘磊带领的团队已经构建了一个以“结构—路径—酶—工艺”为核心的闭环技术平台。该平台已实现蟾蜍二烯内酯衍生物等高附加值产品的绿色合成,还具有向多种医药原料药延伸应用的潜力。凭借这一创新成果,项目荣获2025年中国创新创业大赛海南赛区初创组一等奖,并成功入围全国赛。

对于未来,刘磊表示,团队还将持续优化关键技术,突破酶工程与多酶协同工艺,并积极履行社会责任,减少污染排放、带动高端就业,逐步拓展至公共健康与环保领域。

海南质合生物科技有限公司实验室照片

海南质合生物科技有限公司路演现场

尾声:

创新无界,代代接力。在数字医疗、海洋AI、生物制造等领域,四位创业者各展所长,积极投身海南自贸港建设。没有豪言壮语,只有踏实的技术积累、灵活的政策运用和大胆的市场探索。他们用实际行动诠释着务实多元的创新精神,让海南的科创故事扎根生长。

前浪稳健,后浪奋起。他们不是彼此的替代者,而是相互呼应、互补、接力的同行者。代际的交融,让海南的科创故事愈发丰富动人。创新无关年龄,只关乎热爱与坚持,而他们的故事,才刚刚开始。

免责声明:该文章系我网转载,旨在为读者提供更多新闻资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。