在航天医学与生物技术领域,北京航空航天大学 “星肺共鸣” 团队正在开展一项具有创新意义的项目,致力于开发面向空间应用的仿生肺泡器官芯片系统,为航天任务肺部健康管理和地面肺病研究带来新的突破。

从自然灵感到科学探索的突破

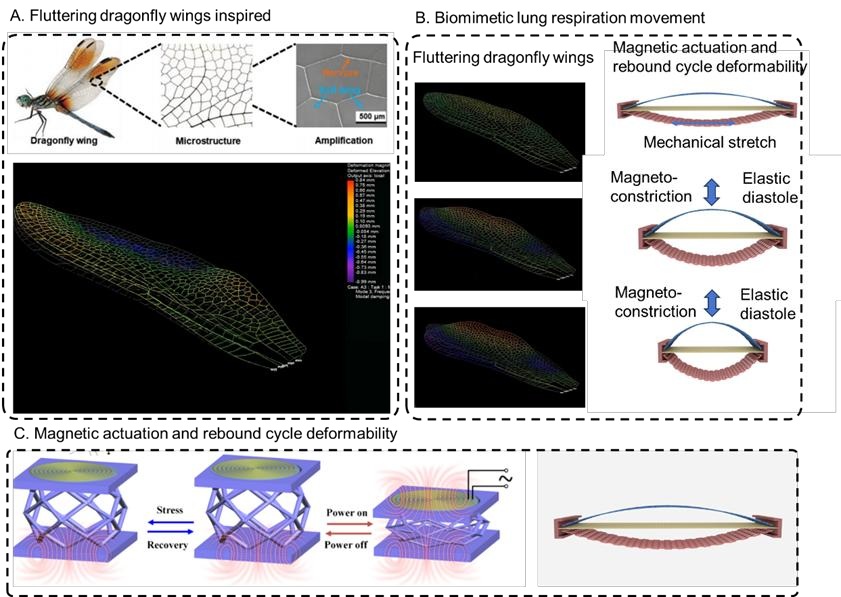

这项技术的灵感源自蜻蜓翅膀的精妙结构。团队创新性设计出五边形网格弹性骨架,结合交变磁场驱动技术,首次实现对肺泡 0.1-0.5Hz 周期性呼吸运动的精准模拟。"就像给芯片装上 人工呼吸肌 ,能精确控制呼吸频率。" 团队技术负责人介绍。其研发的反蛋白石结构色多孔基底膜,更将细胞机械变化转化为可见彩色光信号,为太空实验构建起 "呼吸可视化" 监测窗口。这种跨学科设计融合了仿生学与磁控技术,为微重力环境下的肺部研究提供了关键工具。

轻量化平台完成太空实验验证

在紫薇科技 B300 飞船搭载测试中,这款鞋盒大小的自动化实验平台表现亮眼。其集成 12 个肺部器官芯片的存储培养与实时监测功能,重量却较传统设备减轻 90%。通过地空对照实验,团队发现中药川芎嗪在太空炎症抑制方面疗效显著,抗炎效果比常规药物高出 15%,为航天员健康防护开辟了中药应用新路径。目前该系统已完成三代技术迭代,在小型化、模块化与环境适应性方面达到航天应用标准,为空间站长期驻留任务提供了可靠的医学实验平台。

创新成果推动产业升级

这项技术的价值远不止于太空。面对全球3.8亿慢性呼吸道疾病患者的治疗需求,“星肺共鸣”系统展现出了巨大的应用潜力。团队已与多家医药企业展开合作,利用这项技术替代30%的动物实验,有望将新药研发成本降低20%。更令人振奋的是,随着商业航天旅游的兴起,这套系统还将为太空游客提供个性化健康监测服务,使普通人也能享受到航天级医疗保障。

从学生创新到国家战略的升华

从实验室创新到国家战略布局,"星肺共鸣" 团队的突破展现了我国青年科研工作者的创新活力。随着中国空间站进入应用发展阶段,这项融合仿生学、航天工程与生物医学的技术,正为人类探索太空与战胜疾病贡献中国智慧,将持续为健康中国与航天强国建设注入新动能。

免责声明:该文章系我网转载,旨在为读者提供更多新闻资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。