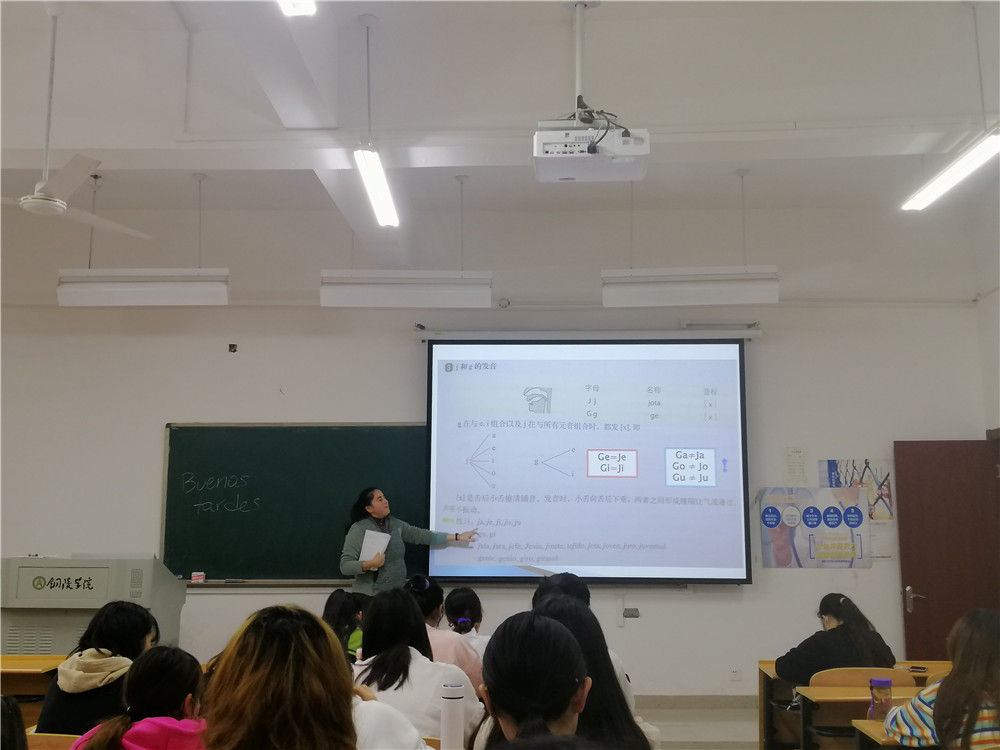

索菲亚老师在课堂上教学生们西班牙语的发音规则。新华社记者 刘方强 摄

新华社合肥11月24日电(记者刘方强)1973年10月,一位阿根廷肿瘤专家受邀来到中国参加了一场国际医学研讨会,回国前,他给女儿玛利亚买了一件白色针织外套,玛利亚从此对中国心生好感。

多年后,老专家已经去世,玛利亚也已68岁,但那件白色外套却一直保存至今,他们与中国的缘分也依然继续着。

2013年,玛利亚的女儿索菲亚来到中国学习汉语并迷上了这里。短暂的学习结束后,索菲亚想继续留在中国、了解中国。后来得知安徽省铜陵学院需要一位西班牙语老师,于是她申请成为铜陵学院的外教。

大学期间,索菲亚主修经济学,她经常读到关于中国的论文,但那时的文章多是西方学者所著,对中国有不少偏见和误解。

然而,中国近年来发展迅速,世界瞩目,数据并不会说谎,这让索菲亚很困惑。毕业后,她决定到中国亲自看一看,到底中国是不是论文里描写的那样。

“来到中国后,我发现这里并不像论文里说得那么落后,人们生活得也很幸福。”索菲亚说。为了读懂中文文献,她苦学中文,渐渐了解到“改革开放”“中国特色社会主义制度”“五年规划”等词汇的真正意义。

“中国每五年就会确定下一阶段发展目标,所有人都朝着这个目标努力,而且中国政府有很强的政策连续性。”索菲亚说,这正是中国的优势所在。

在小城铜陵,大家对这位阿根廷姑娘都很友好。在朋友的帮助下,她很快融入这里的生活,学会了打掼蛋、打麻将。索菲亚爱好骑行,还参加了当地的一个骑行俱乐部。

因为共同的爱好,索菲亚在俱乐部结识了如今的中国丈夫,同样的爱好让他们有很多共同语言,在慢慢相处中他们由朋友变成了恋人。

索菲亚和她的中国丈夫在安徽省铜陵市家里。新华社记者 刘方强 摄

2017年4月,索菲亚和丈夫按照当地习俗举办了婚礼,正式成为一位中国媳妇。婚礼当天,索菲亚的亲朋好友从阿根廷飞到中国,为她送上祝福。她的母亲玛利亚,也第一次向她提起那件白色针织外套。

现在,索菲亚的儿子已经两岁半了,她和丈夫给他取名“钟达廷”,寓意“从中国到达阿根廷”。

“1972年阿根廷才和中国建交,第二年我外祖父就来到中国参会,没想到现在我居然定居中国了。”索菲亚说,那时的中国和现在肯定无法相比,前几天我和老公开车回来的时候,走了一条老路,上一次去那还是两年前,我感觉已经认不出来了,变化真是太大了。

平时,上课和照顾孩子占据了索菲亚大部分时间,但她目前还在网上攻读西班牙语教育硕士学位。“全世界有20多个国家讲西班牙语,是全球广泛使用的语言之一。目前,在中国的西班牙语外教还不多,我想成为这方面的专家。”她说。

“最近,我还有一个小目标——学习驾驶,拿到中国驾照。”索菲亚指着她家的汽车说,平时都是我老公开车送我去学校。