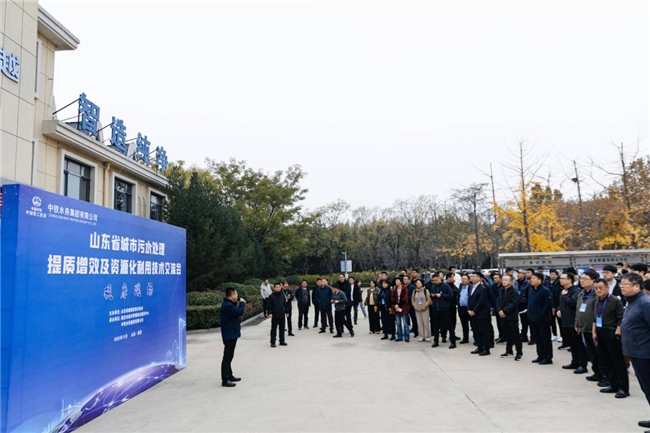

秋冬之交,凉意渐浓。11月7日,260余名来自齐鲁大地的政府水务环保主管部门负责人、排水行业代表,怀揣着对绿色发展的共同追求,齐聚中铁水务泰安第四污水处理厂。作为山东省城市污水处理提质增效及资源化利用技术交流会的实地观摩环节,这里不仅映照出了山东水务行业绿色转型的实践图景,更让与会者直观触摸到科技赋能下智慧治水的澎湃动能。

一滴水的旅程:科技重塑治水逻辑

“这真是处理过的污水?”观摩团成员手捧清澈的水样,反复端详,语气中难掩惊叹。眼前这泓清流,已与天然河水别无二致,完全不见当初浑浊发黑、异味萦绕的旧貌。

在水样展示区,一组“水质进化链”静默述说着污水蜕变之旅:从最初裹挟杂质的浑浊进水,到预处理拦截粗大污染物,再到AAO生化池中微生物的“吞噬净化”,每一步都依托智能化设备的精准把控。自2021年中铁水务接收运营以来,这座水厂实现了质的跨越:日处理能力从6万吨跃升至12万吨,出水稳定达到地表水准Ⅳ类标准,为区域污水处理树立了“量质齐优、绿色高效”的新标杆。

中控室内,巨大的电子屏上数据实时跳动、图表动态更新,宛若水厂的“智慧中枢”。从进水水质指标到运行参数,每个环节尽在实时监控之中。正是这份全方位的智能把控,推动科技治水从经验判断走向精准调控。“所有数据必须实时达标才能排放。”水厂负责人梁世君语气坚定地说道。

一个行业的求索:以标杆引领变革

虽已是初冬,厂区内金黄的银杏与葱茏的松柏相映成趣,彻底打破了人们对污水处理厂“脏乱差”的固有印象,整洁如园林的景象让观摩者频频驻足拍照。

“刚接手时,厂区设备老化,工艺落后。”回顾改造历程,梁世君目光坚毅,“我们搭建智慧控制中心与智能加药系统,将升级后的碳源智能加药模型,嵌入中铁水务自主研发的智能加药终端机,实现碳源投加量现场自动调控;同时优化设备负荷匹配,靠变频调节与大小机组搭配,杜绝‘大马拉小车’的效率低下与能耗损耗。” 凭着一股子韧劲,他带领团队攻克十余项技术难题,将智慧水务系统深度融入运营全流程,实现了处理能力与出水水质的双重跃升。

在11月8日举行的交流会上,梁世君代表中铁水务分享了企业在污水处理提质增效领域的宝贵经验与实践路径。长期以来,中铁水务用绿色创新为引擎,以精细化管理为抓手,在污水处理、污泥处置、智慧水务、管网改造、生态修复等领用,成功打造出可复制、可推广的污水治理标杆样板,为行业高质量发展提供了实用参考。

一位与会专家表示:“泰安第四污水处理厂的意义,不仅在于打造了一个样板,更在于为全省水务行业转型升级提供了可行路径。”

一片土地的期许:绿水青山照见未来

中铁水务以泰安第四污水处理厂这一标杆水厂为载体,生动展现了科技赋能下污水绿色低碳处理及资源化利用的可行路径,为解决区域水资源短缺和水环境污染问题提供了宝贵的实践参考。这场跨越全省的行业交流,不仅搭建了技术共享、经验互鉴的平台,更凝聚起“以标杆为引领,用科技促转型”的行业共识,为山东省水务行业高质量发展注入了新动能。

在齐鲁大地上,这场关于污水治理的探索与实践,正推动着更多水务企业向着“科技赋能、绿色智能、品质卓越”的方向迈进,共同书写生态保护与高质量发展的崭新篇章。(图片由汪永强授权提供)