伫立在海拔3700多米的红山之巅,这里是世界上海拔最高、规模最大、保存最完整的宫堡式建筑,古老又青春;

坐落于“日光之城”拉萨的中心,这里是千百年来各民族交往交流交融的历史回廊,悠久而耀眼;

回望千年遗产的保护与传承之路,这里拥有中华优秀传统文化的时代印记,历久更弥新。

这里是布达拉宫!

新时代以来,布达拉宫的守护者深入贯彻落实习近平总书记“要像爱惜自己的生命一样保护历史文化遗产,加强文物保护利用和文化遗产保护传承,守护好中华文脉”重要指示精神,把“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针落实到日常工作,坚持守正创新,让古老的宫殿熠熠生辉,让中华民族共同体意识不断铸牢。

现代科技守护 古老布宫正青春

八月的拉萨,气温宜人。夜雨过后,空气更加清新。在“拉萨蓝”的天空映衬下,布达拉宫更显巍峨雄壮。

在布达拉宫监测中心,工作人员正忙着通过数字化平台,实时监控布达拉宫的“一砖一瓦”。

布达拉宫始建于公元7世纪松赞干布时期,由于建筑结构复杂,内部陈设繁多,墙体自下而上呈梯形,测绘难度较大。

“我们采用无人机拍摄、三维激光扫描和多视角影像重建等先进技术,对它进行了全面、精准测绘,成功构建了完整的数字化模型。”布达拉宫监测中心主任土登次仁说。

在数字建模过程中,布达拉宫每一个木构件、每一面墙体、每一条开关线路,以及佛像、壁画、唐卡等文物的信息都会被录入到电脑中。这些数据不仅能帮助研究人员清晰地了解建筑和文物本体,也可以减少在开展工作中对文物的潜在损害。

“研究人员想要研究某个壁画,只需要在模型中查看高清图像,无需现场触摸。这样可以降低对文物本体二次伤害的风险。”土登次仁介绍。

布达拉宫是典型的西藏传统土石木结构建筑,受自然环境的影响,长期的风化和地质变化可能会对其稳定性造成威胁。为此,布达拉宫庞大的监测体系中,安装有1000多个传感器,实时监测建筑结构的变化。

布达拉宫管理处副处长贡嘎扎西介绍:“我们可以监测环境温度、墙体和柱子倾斜角度等,为评估布达拉宫木结构、墙体和地垄的稳定性提供重要数据支撑。”

无人机、感温光纤、3D扫描技术……科技力量不断向布达拉宫注入“智能基因”,也让人们聆听到它持续千年的心跳。“我们还将探索新的保护技术和手段,让科技力量持续赋能文化遗产保护。”贡嘎扎西说。

文物再现历史 见证千年民族交融

暑期,拉萨迎来一年最热闹的旅游季。布达拉宫景区红山脚下的雪城珍宝馆,“见证与守望——铸牢中华民族共同体意识主题展”吸引了众多游客驻足。他们凝望着精美的金字匾额、唐卡、丝织品、瓷器、玉器等,不时发出阵阵赞叹。

“我们精选了体现民族团结的100余件文物珍品,分为‘合同一家’‘万象更新’两个部分,通过实物、图片、影像等手段,全方位、立体式展现西藏与祖国各地各民族之间交往交流交融的历史。”布达拉宫管理处文物研究室主任多吉平措在现场介绍。

走近这些珍贵的文物,犹如穿梭在上千年民族交融的历史回廊中。

布达拉宫本身就是汉、藏、蒙古、满和其他民族共同铸就中华文明的见证。史料记载,布达拉宫红宫建造时,康熙皇帝专派汉族、满族和蒙古族工匠百余人进藏协助修建。

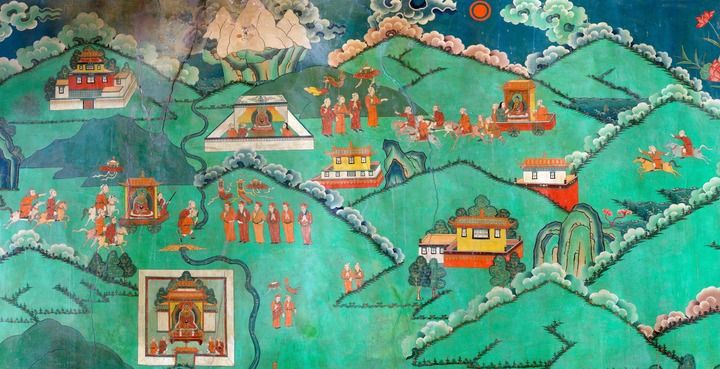

布达拉宫白宫门庭壁画上,文成公主进藏盛况栩栩如生,生动讲述着1300多年前汉藏“和亲”的历史。布达拉宫西大殿的壁画,详细记录了五世达赖喇嘛于1652年启程进京觐见清顺治皇帝的情景——从拉萨启程、赴京、觐见、赴宴、游乐、观剧、离京等一系列活动,以连环画形式,生动还原了那段珍贵历史。

被誉为“世界屋脊上的明珠”,这座古老壮美的宫殿,还珍藏着不同材质的坛城、佛像以及古籍文献、唐卡、服饰、瓷器等数以十万计的文物。

“其中,明清时期以来历朝皇帝赐予的经卷、造像,册封诏书和告示,任命西藏地方各级官吏的印玺,以及御赐的匾额和牌位等,都有力实证着西藏自古以来就是祖国不可分割的一部分。”贡嘎扎西说。

坚持守正创新 推动中华文明历久弥新

布达拉宫不是一天建成的。以守正创新为支撑的保护与传承,是它作为中华文明的一部分永葆生命力的密码。

今年7月中旬,布达拉宫宣布对贝叶经实验性修复取得阶段性成果,工作人员不但在国内找到了符合修复要求的贝叶材料,还在贝叶经修复黏合剂的调制、颜色修复加固等方面取得重要突破。

贝叶经是书写在贝多罗树叶上的经文。布达拉宫馆藏的贝叶经数量居世界之最,但因年代久远,少数出现了纤维脱层起翘、粘连等复杂病害,修复难度极大。

2018年底,西藏启动了为期10年、计划投资约3亿元的布达拉宫贝叶经等古籍文献保护利用项目。

“贝叶经修复技术在全世界没有统一的标准,也没有具体的修复流程。我们是一步步探索和创新,才取得了重要突破。”布达拉宫管理处文保科工作人员冷本凯介绍说。

根据西藏自治区今年上半年发布的《布达拉宫保护利用工作整体方案》,2025年到2028年,西藏将完成465函贝叶经和39752函古籍的保护修复工作,数万函古籍文献将“走出深闺为人识”,让更多人领略中华优秀传统文化的智慧与魅力。

布达拉宫还探索把文物资源转化为高质量的文化供给,通过宫藏文物“走出去”,先后与江苏扬州、天津、四川等地合作,为宫藏文物搭建广阔的展示平台,让更多人一睹风采。

同时,通过与故宫博物院、上海博物馆等合作交流,布达拉宫研发出了哈达、藏香、瓷器等400余类、1000余件文创产品,以传播中华优秀传统文化。

“希望通过布达拉宫的文创产品,让大家看到中华文明的多姿多彩,播撒更多文化自信的种子。”布达拉宫文创公司负责人晋美说。

文字记者:边巴次仁、李华、春拉

海报设计:马发展

统筹:刘阳、刘莲芬、聂毅