今年,是西藏自治区成立60周年。

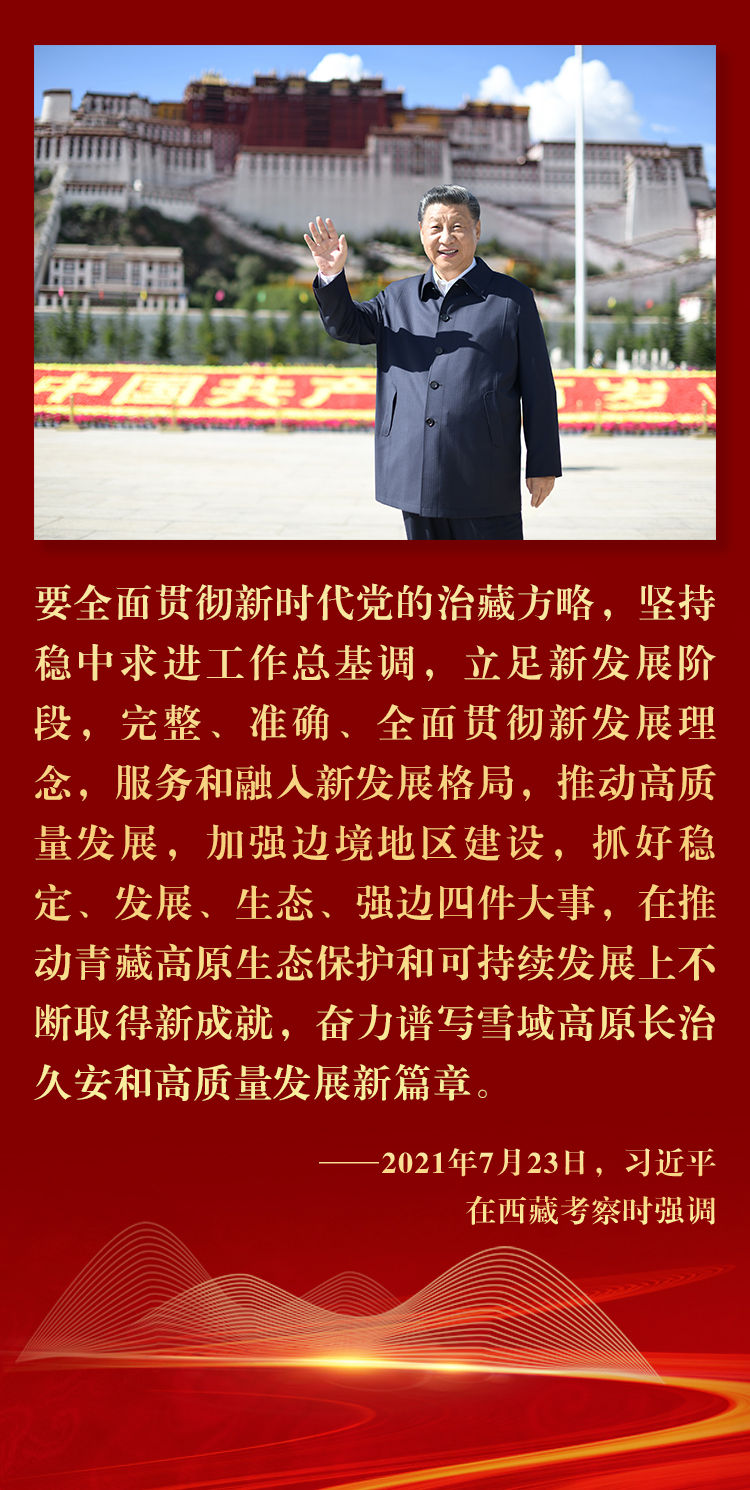

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视西藏工作,习近平总书记多次对西藏工作作出重要指示批示,确立了新时代党的治藏方略。

2021年7月,习近平总书记在西藏考察时强调:“抓好稳定、发展、生态、强边四件大事,在推动青藏高原生态保护和可持续发展上不断取得新成就,奋力谱写雪域高原长治久安和高质量发展新篇章”。

“治国必治边,治边先稳藏”

创建民族团结进步模范区

推动各族群众交流交融

“组团式”援藏持续开展

构筑中华民族共有精神家园……

一系列细实举措,从根本上夯实

雪域高原稳定之基

2023年11月15日,拉萨市当雄县中学生斯曲卓玛(右)和爸爸、妹妹在一起。斯曲卓玛和班里其他51名同学均来自草原,目前在学校接受现代化的双语教育。在国家支持和组团式教育援藏帮助下,西藏逐步建立起涵盖学前教育、基础教育、职业教育、高等教育、继续教育、特殊教育的现代教育体系,落实农牧民子女“上学无负担”措施,教育质量稳步提高。

2024年9月3日,学生们在娘蒲乡中心小学向岭南师范学院支教队成员胡正培展示自己做好的手抄报。娘蒲乡中心小学海拔近4000米,是林芝市工布江达县海拔最高的学校。2016年,广东省中山市学校与工布江达县所有中小学“一对一”结对帮扶,在教学物资设备、教育信息化建设和师资培训等领域展开合作,有力补充了专业师资力量,改善了学校硬软件设施设备。截至2024年9月,17个对口支援省市累计派出2100余人次教育援藏人才,对口支援西藏21所中小学校,帮带本地教师2500余名、团队150多个,让西藏各族学生享受到优质的教学资源。

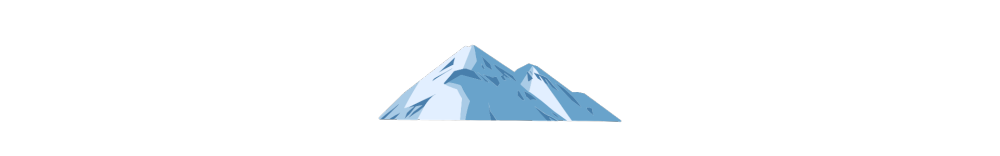

2025年7月18日,来自大连医科大学附属第一医院的援藏医生田聪亮(前)和同事在那曲市人民医院新生儿重症监护室查看及讨论早产儿救治情况。自2016年医疗人才“组团式”援藏启动以来,辽宁省已累计选派7批131人次医疗专家、2批19人次柔性援藏专家来到西藏那曲,通过“师带徒”模式培养225名本土医疗骨干,实现了23种“大病”、435种“中病”的本地化诊疗。目前,西藏基本建成自治区、地市、县区、乡镇、村居五级卫生健康服务网络。从县级医疗机构到疾病预防控制机构,再到妇幼保健院,各级各类医疗卫生机构日益完备,公共医疗服务能力不断增强。

2022年7月19日,从那曲市双湖县多玛乡搬迁到森布日安置点新居的牧民在新家里聊天。为破解人与自然和谐共生难题,筑牢国家生态安全屏障,西藏自治区于2019年开始开展全国海拔最高县西藏双湖县高海拔生态搬迁。2022年7月,西藏实施双湖县第二批高海拔牧民生态搬迁,南部4个乡镇牧民告别苦寒高远的藏北,迁往雅鲁藏布江畔的森布日安置点,在新家园开启新生活。

2024年3月12日,大型实景剧《文成公主》第12季在拉萨正式开演。近年来,西藏深入实施中华优秀传统文化传承发展工程、文化“润边”工程、新时代西藏文艺创作质量提升工程等,大力推动文旅融合发展,依托科技手段将汉藏民族的民俗、诗词、图腾、舞蹈、音乐等元素以多维度影像呈现在观众面前;挂牌立碑138处红色文化遗存和革命遗址、西藏地方与祖国关系历史遗存;建立完善五级公共文化服务体系,专兼职文艺队伍突破10万人。丰富的民族传统文化传承发展实践,有力增强各族群众的认同感,促进交流理解。

发展促民生,就是聚人心

如今的雪山脚下

综合立体交通体系通达乡镇村庄

高原资源优势支撑特色产业

文旅体验引来八方宾客……

西藏发展绘出高质量新图景

2025年4月2日,复兴号列车穿行在拉林铁路林芝段。作为西藏首条高原电气化铁路,拉林铁路的客运量和货运量正持续增长。截至2025年2月,拉林铁路已安全运送旅客369.22万人次、货物113.78万吨。近年来,西藏持续构筑包括航空、铁路、公路在内的综合立体交通体系,青藏铁路、拉林铁路、拉林高速公路等建成通车,开通拉萨至北京、拉萨至上海等178条航线。

2021年7月11日在山南市加查县拍摄的位于雅鲁藏布江中游的藏木水电站。藏木水电站是西藏第一座大型水电站,总装机容量51万千瓦,于2015年10月全面投产发电,是西藏电力发展史上由10万千瓦级到50万千瓦级突破的标志性工程。电站建成投产后,显著提高了西藏电网安全稳定水平和电力保障能力,极大缓解了当时西藏高成本燃油机组供电和冬春季节缺电的状况。2025年7月19日,雅鲁藏布江下游水电工程在林芝拉开建设序幕。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。

2025年3月29日在林芝市巴宜区嘎拉村拍摄的桃花。近年来,因山野桃花闻名的嘎拉村,不断擦亮“桃花村”品牌,探索生态价值转换路径,建设农业综合体等项目,发展乡村旅游、壮大集体经济,助力乡村振兴。2024年,嘎拉村平均每户分红10多万元。2025年4月4日至4月6日期间,林芝市累计接待游客20.86万人次,同比增长20.58%;实现旅游收入1.5亿元,同比增长37.62%。

2024年10月16日,日喀则市江孜县班觉伦布村农机服务农民专业合作社社员使用农机收获青稞。青稞是青藏高原地区的特有农作物。近年来,西藏多地立足资源禀赋,加快发展青稞特色产业,延伸青稞产业链,从传统粗加工向精深加工转型。江孜县研发生产的青稞系列产品达40余种,青稞糌粑粉、青稞啤酒等在青藏高原大有名气,青稞饼干、青稞饮料等销往上海、江苏等地。2024年,江孜县青稞产业产值达1.48亿元,较上年增长66%。

2025年7月17日,牧民在那曲市聂荣县嘎确生态畜牧业发展有限责任公司的牧场放牧。西藏聂荣嘎确生态畜牧业发展有限责任公司位于下曲乡草原深处,是一家集牦牛养殖和乳肉制品加工、销售于一体的自治区级龙头企业,现有草场2.68万亩、牲畜1200余头,带动上百名本地群众就业,成为藏北牧区乡村振兴的示范样板。

2023年10月20日,昌都市芒康县纳西民族乡加达村村民在盐田旁向游客推销自家产的盐。加达村位于澜沧江畔,从唐代开始制盐,距今已延续1300余年。当地村民保持着原始的手工晒盐方式,从澜沧江畔的盐井、盐池中取出卤水倒入盐田,经阳光蒸晒、风干,结晶成盐。依托千年古盐田,当地探索产业融合发展模式,大力发展旅游产业,越来越多的游客慕名“打卡”,带动村民增收致富。

2025年7月17日在拉萨拍摄的西藏某炊具公司生产的高原炊具。一系列适配高原的炊具,目前已推出数十种产品,包括能精准控压的多功能压力锅、专为高原设计的蒸箱和烧水壶、适应户外劳作需求的便携式炊具、贴合本地群众生活习惯的酥油茶壶等,改善高原群众的烹饪体验。

生态优先、保护第一

西藏切实筑牢国家生态安全屏障

统筹推进生态保护、环境治理与绿色发展

书写下人与自然和谐共生的壮美篇章

2023年5月23日,2023年珠峰科考登顶队员在冲顶。当日12时30分许,2023年珠峰科考13名登顶队员成功登顶珠穆朗玛峰,此后完成了峰顶雪冰样品采集等重要科考任务。近年来,西藏持续以生态科研为生态保护提供坚实支撑,为应对全球气候变化挑战提供中国方案。2022年和2023年两次“巅峰使命”珠峰科考,创造多项世界纪录;2023年10月1日,18名科考队员成功登顶世界第六高峰卓奥友峰,标志着我国具有开展极高海拔登顶科考的体系化能力和建制化队伍,实现战略上的拓展。

2024年6月16日,在羌塘国家级自然保护区境内的那曲市申扎县买巴乡鲁确塘草原上,待产的藏羚羊沐浴在晚霞中。藏羚羊是国家一级保护动物,经过多年有效保护,种群数量明显增长,保护等级从过去的“濒危物种”降为“近危物种”。《2023西藏自治区生态环境状况公报》显示,西藏境内藏羚羊种群已增长至30多万只。

2023年11月30日,科研人员在位于拉萨市的西藏种质资源库查看西藏巨柏实生苗生长情况。西藏种质资源库通过科技手段助力生物多样性保护,主要承担生物种质资源的收集、鉴定、保藏、管理、研究和分发等工作,设立植物种子库、DNA库、微生物库、动物库、昆虫库等8个分库,保存9600多种野生植物种质资源,可满足西藏各类生物种质资源的长期、完整入库保存要求。

2024年10月24日拍摄的林芝雅尼国家湿地公园景色。雅尼国家湿地公园位于西藏林芝市中南部,周边高山林立,北部尼洋河穿流而过。湿地公园及周边动植物种类丰富,是青藏高原重要的鸟类越冬栖息地。近年来,西藏实施雅尼国家湿地公园保护与恢复工程,加强湿地公园管理站、生态监测系统、景观栈道等基础设施建设,建立数十人的湿地管护员队伍,有效维护湿地生态健康。

2025年3月20日拍摄的拉萨南山公园。拉萨南山公园曾被当地人称为“恰恰山”,藏语意为“灰白荒凉的山”。2021年开始,西藏实施拉萨南北山绿化工程,计划用10年完成营造林206.72万亩,将拉萨打造成为青山拥南北、绿水绕古城的生态宜居高原城市。如今,南北山绿化工程已完成造林107.93万亩,栽植苗木1.2亿余株,总体成活率超过85%。

2024年11月20日在阿里地区措勤县拍摄的光伏阵列。西藏拥有丰富的清洁能源资源,水力资源可开发量1.8亿千瓦,光伏资源可开发量98亿千瓦。长期以来,西藏挖掘清洁能源潜能,持续推进清洁能源项目建设。从极度缺电到加快建设国家清洁能源基地,从产能方式单一到水能、风能、太阳能、地热能发电齐上阵,西藏清洁能源电力装机占比达到96%,比重全国第一;清洁能源发电量占比超99%,基本实现全清洁电力供应,成为全国清洁能源发电量占比最高的省级电网。

星空下的国家天文台阿里观测站(资料照片)。平均海拔4500米的阿里地区因稀薄洁净的大气条件和极高的海拔高度,成了天文学家放眼星辰大海、窥探遥远宇宙的理想之地。2003年,国家天文台部署启动重大科研计划——中国西部天文战略选址;2011年,科学家们选择了阿里地区,并在狮泉河镇以南的山脊选址搭建观测平台。如今,国家天文台阿里观测站已成为北半球最佳天文观测站之一,一系列国际合作与国家部署项目成功落地,一个融科研科普为一体、世界一流的“高高原”特色天文科研科普基地正加速建成。

深入实施兴边富民行动

持续加强基础设施建设

加快推进边境城镇发展

改善群众生产生活条件

提升对外开放合作水平……

一系列举措,持续带动强边工作提效升级

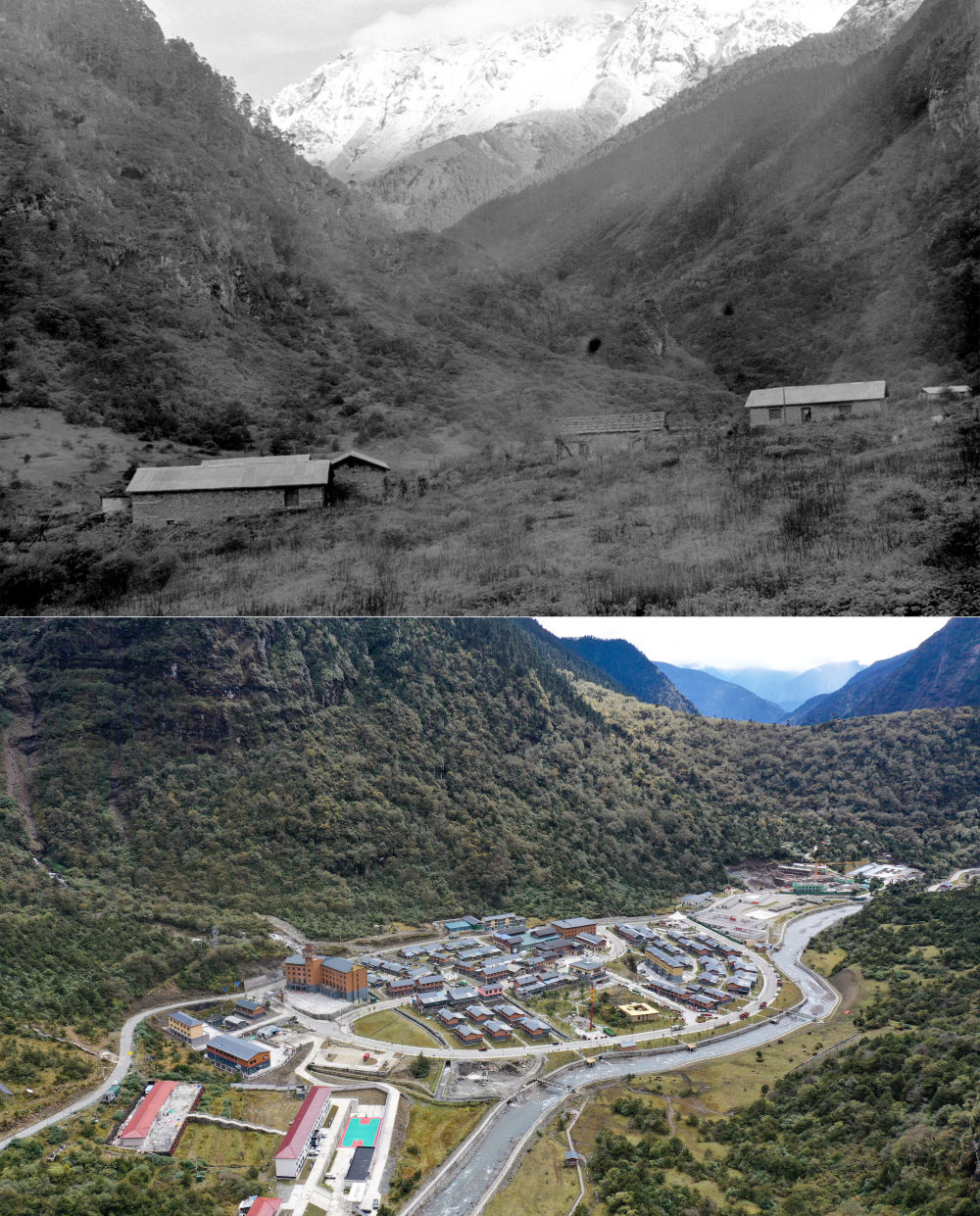

上图为1997年9月拍摄的玉麦乡;下图为2024年10月14日拍摄的玉麦乡。山南市隆子县玉麦乡地处喜马拉雅山脉南麓,受恶劣自然条件影响,这里一度只有桑杰曲巴和女儿卓嘎、央宗三人居住,牢牢守在祖国边境线上,曾被称为“三人乡”。从2018年开始,玉麦乡开展边境小康村及配套设施建设,轻钢龙骨架构民居及排水、通讯、学校、中心公园等公共服务设施拔地而起。2019年,国家投资超5亿元、总里程50公里的曲玉柏油公路改建工程全面完工,解除了玉麦每年大雪封山的困扰;同时,国家电网将10千伏的输电线路接入玉麦,玉麦人用上了安全稳定的常明电。如今,当地已发展到67户200多人,变成下辖两个行政村的“小康乡”。2023年,玉麦全乡人均年收入超4万元,人均居住面积达40平方米。

2025年7月21日,58岁的林芝市朗县拉丁雪村妇联主席格桑德青(右)在自家改造提升后的餐厅里为88岁的父亲乔多吉削水果。近年来,西藏边境县朗县坚持“群众自愿、因地制宜、循序渐进”原则,推进农村房屋改造提升建设。拉丁雪村采取“政府主导、群众参与、适当补贴、统规自建”模式,对有意愿的群众实施住房改造提升。针对村民住房多为石木结构,抗震等级低、采光差等问题,当地聘请专业设计团队,最大限度满足群众房屋功能布局需求。截至2025年7月底,拉丁雪村已有42户178人入住新房。

这是2022年5月29日拍摄的林芝市察隅县上察隅镇岗藏村。西藏边境县察隅县上察隅镇岗藏村,平均海拔1870米左右,这里的居民从土地贫瘠、地质灾害频发、基础设施落后的古拉乡、察瓦龙乡易地搬迁而来。岗藏村易地搬迁项目建设住房59栋,同步配套“水电路讯网、科教文卫保”等基础设施。整洁宽敞的藏式民居,不断扩展的茶田,比邻219国道带来的便利交通……易地搬迁让群众迎来幸福新生活。

2025年6月23日,巴桑普赤在巴嘎镇小学和学生们互动。阿里地区普兰县巴嘎镇塔尔钦国际旅游小镇面朝纳木那尼峰,背靠冈仁波齐,是游客们转山徒步的重要门户,每年都要接待成千上万的游客。2023年,巴桑普赤主动来到塔尔钦边境派出所,成为这里的第一位女民警,而在从警前,她是一名小学数学教师。在这里,游客高反昏迷、孩子转山走失、背包客遗失手机之类的警情层出不穷,塔尔钦边境派出所民警需要时刻待命,处理各种突发状态。目前,“警察阿佳”(“阿佳”在藏语里是姐姐的意思)的队伍还在壮大,今年派出所还会迎来新一批女民警与巴桑普赤并肩守护高原。

2022年4月19日,生活在僜人聚居村——林芝市察隅县沙琼村的僜人迪龙通过手机直播。僜人俗称“僜巴”,是生活在我国西藏边境的族群,人口较少。2017年起,迪龙通过制作短视频、直播带货等途径,介绍僜人文化和察隅县风情,推广当地名优特产,让野生灵芝、羊肚菌等长在深山的宝贝也走向大山外更广阔的市场。

2023年6月2日,50岁的昌果护边联防队队长石角带领队员在日喀则市萨嘎县昌果乡骑着摩托车前往33号界桩巡逻。昌果乡是与尼泊尔接壤的边境乡,有105公里的边境线,5条通外山口。1996年,昌果边防工作站成立,石角主动申请成为一名联防队员。从1个到103个——27年间,这支由普通牧民组成的护边联防队不断壮大,让国旗飘扬在国境线的每个角落。

摄影:谢环驰 晋美多吉 姜帆 旦增尼玛曲珠 丁汀 丁增尼达 张汝锋 费茂华 李贺 李鑫 孙非 拉巴 刘洪明 周荻潇 齐芷玥

编辑:毕晓洋 周荻潇 张曼怡

新华社摄影部制作

新华社第一工作室出品