大众报业·齐鲁壹点08-09

齐鲁晚报·齐鲁壹点 主余凤 高松 郑军 赵彦辰 张源

8月7日,“传承红色基因 赓续时代华章”融媒采风团走进沂蒙红嫂纪念馆,在一件件带着体温的老物件里,在一个个浸着泪光的故事中,触摸那段烽火岁月里,沂蒙女性用柔韧肩膀扛起的家国大义。这里没有惊天动地的豪言,却藏着最动人的初心——她们是母亲,是妻子,是姐妹,更是战火中绽放的铿锵玫瑰,用生命的微光,照亮了民族救亡图存的漫漫长夜。

乳汁救伤员

无声里的大爱

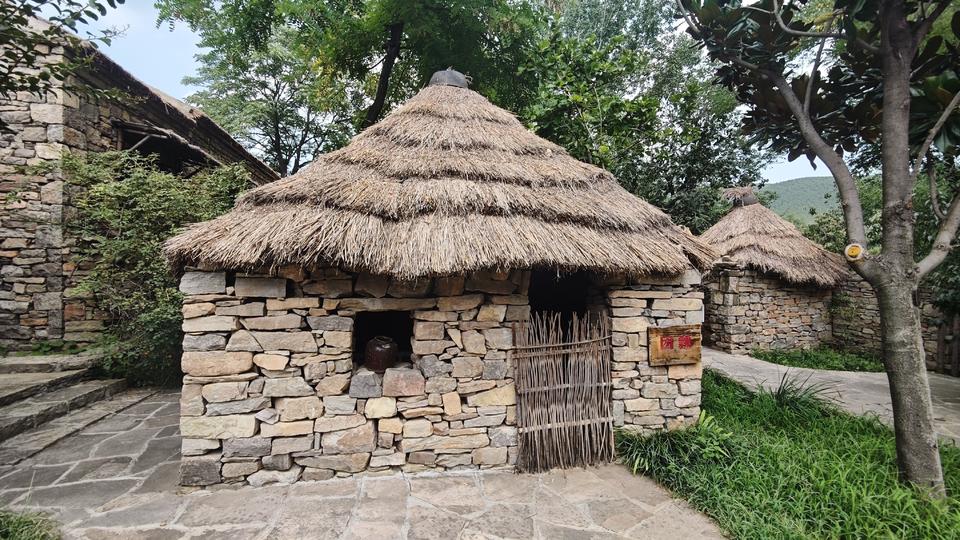

走进沂蒙红嫂纪念馆,古朴的气息扑面而来,青石板路蜿蜒曲折,引导着众人走向历史的深处。在“红嫂原型明德英”的小院里,一座略显破旧的“团瓢”静静伫立,仿佛一位沉默的见证者,守护着那段不能忘却的记忆。

这座用茅草和泥土搭建的圆形小屋,便是红嫂明德英当年生活的地方。1941年深秋,日军对沂蒙山区进行残酷“扫荡”。当年11月3日晚,日伪军突然包围山东纵队司令部,激烈战斗中,一个遍体鳞伤的战士冲出包围后,与大部队走散,面对日军追捕时艰难地躲避到明德英家附近。

出生于1911年的明德英,两岁时因病致哑。虽然不会说话,但共产党干部的好作风、八路军战士打鬼子时的英勇事迹,她都看在眼里、记在心上。发现负伤的战士,明德英急忙把他拉进家中隐藏起来。随后打着哑语指引了一个方向,支走前来搜捕的鬼子。

鬼子走后,明德英发现那名战士已经因流血过多昏了过去。为救人,在家中没有药品、现成开水的情况下,她冲破封建禁锢,毅然决定用乳汁救伤员,盼望这有营养、温暖的乳汁能救回战士的性命。

担心这名战士会被发现,明德英将藏在屋后林地的一个空坟里,把家里唯一的棉被给他盖着,每天三次送饭送水。养伤第五天,由于伤口感染,那名战士高烧不退、伤口流脓。明德英天天用盐水冲洗伤口,还把家里仅有的两只鸡杀了熬汤为他补养身体。经过半个多月的精心照顾,那名战士的伤口基本痊愈,又回到打鬼子的最前线。

1943 年初,明德英与丈夫又在枪林弹雨中救下八路军卫生员庄新民。新中国成立后,身在上海的庄新民辗转寻回恩人,此后年年带家人返乡探望。明德英病逝后,他在家中设灵堂祭奠,临终前仍叮嘱子女:“永不能忘明德英,永不能忘沂蒙情。”

展柜里,2009 年 “100 位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范”证书静静陈列,照片上的明德英满脸皱纹,眼神却像沂蒙山区的星星一样明亮。她的团瓢也仍在小院里,诉说着无言大爱。

以母爱为盾

抚养80多名革命后代

穿过小巷,另一座古朴的院子映入眼帘。展室里,一座雕塑格外引人注目:一位老妇人,怀里抱着一个婴儿,脸上洋溢着慈祥的笑容,身边围绕着几个孩子,他们或嬉笑,或玩耍,充满了生机与活力。

这座雕塑的主人公,便是被誉为“沂蒙母亲”的王换于。1939年6月,八路军第一纵队司令员徐向前、政委朱瑞等率领部队来到东辛庄。当时作战在外,家属随军而动,有27名抗战将士的儿女也跟随来到了东辛庄。

这些孩子最大的7、8岁,最小的才出生3天。由于长期跟随部队辗转作战,孩子们严重营养不良,又黑又瘦。王换于看了万分心疼,决心带着儿媳张淑贞开办托儿所,照看这些革命后代。3年多里,她们抚养了30多名革命后代和8名烈士遗孤,其中包括罗荣桓、徐向前等将帅的子女。

由于全身心扑在抚养革命后代的身上,王换于的4个孙子却先后因为营养不良、生病而夭折,其中年龄最大的孩子已经8岁,但还是被病魔夺去生命。

“让咱的孩子在家吃粗的,把奶给这些孩子喝吧,咱的孩子没了,还可以再生,咱可不能让烈士断了根呀。”面对失去亲人的伤痛,王换于还是告诉家人,要全力照顾好那些父母投身抗日没人照顾的孩子们。

据统计,王换于的“战时托儿所”前后共抚养了80多名革命后代,他们时刻不忘沂蒙山区的养育之恩。新中国成立后,遍布全国的王换于的“儿女”们纷纷来看望她。原工程兵副司令员胡奇才之子胡鲁克就曾满怀深情地说:“我们出生在沂蒙,没有以王换于为代表的沂蒙母亲的养育呵护,就没有我们的今天!”

女子火线桥

32双 肩膀架起胜利的桥梁

离开“沂蒙母亲王换于”展室,沿着一条小道前行,便来到了“沂蒙大姐李桂芳”展室。展柜里,一块破旧到看不出用处的木板,却被悉心封存。

“孟良崮战役发起前,解放军某部急需在汶河上架桥渡河,奔赴战场。当时,村里的青壮年男子都已上前线,既无专业技术人员,又无架桥材料。紧急关头,岸堤乡妇救会会长李桂芳挺身而出,召集了32名妇女,拆掉自家的门板,跳进冰冷的河水中,用肩膀扛起门板当桥墩。” 沂蒙红嫂纪念馆讲解员揭开了这块木板背后的故事。

1947年5月,孟良崮战役即将打响,李桂芳突然接到命令:“天黑之后,部队要在这个地方过汶河,你们要在五个小时内架起一座桥。”这下可难住了李桂芳,齐腰深的河水,二十多米宽的河面,又没有建桥材料,男人们又都上了前线,只有全村这32名妇女,怎么架桥?大家商量后,想出了一个唯一可行的办法:用门板当桥板,用人来当桥墩。

当大家东拼西凑把门板凑齐时,部队已隐约可见。暮春的气温虽然已经转暖,但是夜晚的河水依然凉气袭人。为了不耽误部队通过,李桂芳和姐妹们作出了一个出人意料的决定,她们四人一组扛起了门板,毅然跳入了寒冷的河水中,刹那间一座人桥出现在了汶河之上。在桥下面,河水漫上了妇女们的腰部。部队赶到时,战士们看到曾经给他们送饭做军鞋的大娘姐妹们架起的人桥都惊呆了,说:“我们还是蹚水吧!”李桂芳急了,站在冷气袭人的河水中,大声喊道:“同志们,时间就是胜利,时间就是保证。事不宜迟,请同志们过桥。”就这样,在一小时左右的时间里,部队从这座“人桥”上通过,火速奔向孟良崮战场。当战士们的脚步声消失在炮声隆隆的前方时,这32名妇女却早已被河水冻得全身麻木,相互搀扶着才爬回到岸上。有谁能想到,在这32名妇女中,有的落下了残疾,有的怀有身孕不幸流产,终生没有生育。

当年架桥的32名红嫂中,只有8位红嫂留下了珍贵的照片,5位红嫂留下了名字。但“女子火线桥”的故事,传遍了沂蒙大地,成了一座不朽的丰碑。它见证了红嫂们的英勇无畏和无私奉献,也让人们深刻感受到了沂蒙精神的强大力量。

岁月流转,精神永不褪色。烽火岁月里,以 “红嫂” 为旗帜的沂蒙女性,用筋骨撑起半边天,以赤诚熔铸民族魂,她们的故事不是泛黄的旧纸,而是奔涌的长河,滋养着沂蒙精神的根系。如今,这份穿越硝烟的坚守,早已化作蒙山沂水间的基因密码,在乡村振兴的田野里生长,在立德树人的课堂上传承,在干事创业的征程中沸腾。当新时代的女性接过接力棒,无私奉献的底色更亮,艰苦奋斗的脚步更稳,爱党爱军的情怀更深 ——这便是沂蒙红嫂最生动的延续,是历史馈赠给今天的最珍贵的精神富矿,永远在时代浪潮中闪耀光芒。

责任编辑:主余凤

值班主编:宗兆洋、彭彦伟、张庆村

值班审读:徐长宏

以上内容为推广信息,所涉及内容不代表本网观点,不构成投资建议、消费建议。