为引导青年学子在乡村振兴大舞台上建功立业,江西软件职业技术大学团委精心组织“智‘穗’先锋云联赋能惠万家”暑期社会实践服务队,于7月上中旬深入井冈山革命老区的虎爪坪村、荣华社区、长路村、拿山镇、茨坪镇下庄村等地,开展了一场融合“红色基因铸魂、文化传承守护与科技助农兴农”的“三下乡”社会实践。此次实践活动,不仅是对青年学生社会责任感和实践能力的培养,更是学校共青团组织践行“为党育人、为国育才”使命的生动体现,通过实际行动为乡村振兴注入澎湃青春动能,以鲜活的实践成果在革命老区井冈山的田地上书写科技兴农的青春答卷。

一、深挖红色富矿,上好行走“大思政课”,筑牢青春信仰之基

红色资源是最宝贵的精神财富。“要运用好红色资源,让红色基因代代相传”。江西作为红色资源大省,井冈山更是中国革命的精神高地。服务队深挖红色富矿,创新红色教育形式,让历史照进现实:

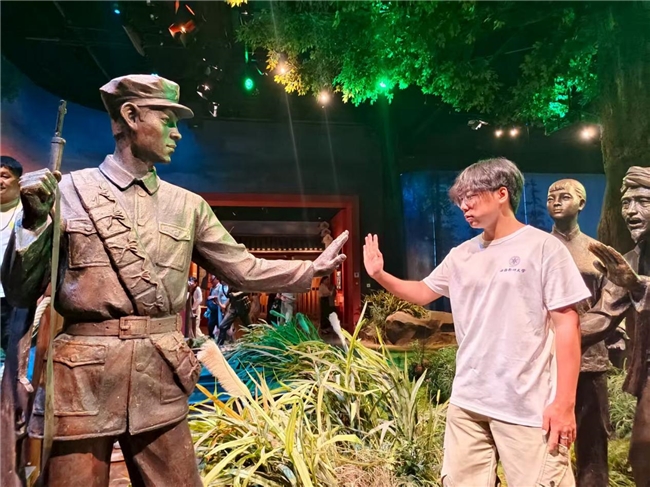

(实践队员在井冈山革命博物馆)

沉浸式党课:在井冈山革命博物馆、烈士陵园,队员们带着“红军扎根密码”“时代补缺之问”深度研学,将“挑粮小道”的历史足迹与拿山镇“智能灌溉”的今朝图景碰撞融合,激发思考。这样的沉浸式党课,让队员们在历史与现实的对话中,深刻领悟党的初心使命和革命精神的当代价值,实现了从被动“看听”向主动“思行”的转变。

(实践队员在知青纪念馆)

老物新声:"知识青年到农村去,接受贫下中农再教育"在长路村知青纪念馆,1974年的《井冈山报》报道被深情诵读,泛黄的家书经专业配音焕发新生。一把老锄头与手机端的“水肥一体化”数据同框,无声诉说着“精神”与“技术”的接力传承。通过这种创新的展示方式,队员们深刻认识到,红色精神不仅是一种历史记忆,更是一种推动时代发展的精神力量,激励着青年学子在新时代的征程中继续发扬艰苦奋斗、开拓创新的精神。

家国情深:“我们当时心里就想着,多守一天,家乡的娃就能多安稳一天。”在抗美援朝老兵的小院里,“十分钟课堂”温情上演——剥蜜柚、听故事、写感悟。队员们在与老一辈的交流中,感受到红色岁月的温度,也更加坚定了传承红色基因、担当时代使命的决心。实践队员小刘在日记里写:“今天没干农活,却好像搬开了一块压在历史上的石头——原来红色从不是博物馆里的静态展品,而是老党员掌心的茧、锄头把上的包浆,更是刻在骨子里‘把日子过好’的韧劲”。

二、扎根乡土深处,当好文明“薪火传递者”,润泽乡村未来之苗

文化是一个国家、一个民族的灵魂。“要推动中华优秀传统文化创造性转化,创新性发展”。在文化传承与安全守护方面,服务队开展了丰富多彩的活动:

(普通话推广)

童声推普:在荣华社区,队员们巧用拼音卡片与《安全拍手歌》《童心向党》等童谣,通过趣味带读、小组竞赛,让20余名孩子自信流畅地用普通话背诵《悯农》,笑语盈堂。普通话推广不仅是语言交流的需要,更是促进文化认同、增强民族凝聚力的重要途径。通过这样的活动,队员们为乡村儿童带来了新的知识与文化体验,也为乡村教育注入了新的活力,让孩子们在语言学习中感受到中华优秀传统文化的魅力,增强了文化自信。

(“溯源学习—实践体悟—保护助力”的全流程参与全堂狮灯)

非遗“数”存:在虎爪坪村林氏宗祠,服务队员们拜师“井冈山全堂狮灯”传承人,潜心学习盾牌舞、狮舞与棍术,同步架设手机记录。素材经精心剪辑标注,正加速形成珍贵的“全堂狮灯数字图谱”初稿。非物质文化遗产是中华民族智慧的结晶,通过数字化手段对其进行记录和保存,不仅为非遗传承提供了新的载体,也为传统文化的创新性发展开辟了新的路径,让古老的文化瑰宝在新时代焕发出新的生机与活力,也让更多的年轻人有机会了解和热爱传统文化,成为文化传承的参与者和推动者。

(队员们在宣传溺水预防、自救技能及应急处理)

生命护航:社区会议室变身“防溺水宣传角”。情景模拟“落水-救援”生动直观,孩子们在寓教于乐的“叫叫伸抛漂”演练和“六不准”卡片学习中筑牢“安全第一,预防为主”的意识防线,惠及家长儿童120余人次。队员们还向过往居民发放防溺水宣传资料,现场讲解防溺水“六不准”、自救互救技能等知识,并及时劝离在水域附近嬉戏玩耍的小孩,提醒家长加强看护。

通过这些活动,服务队不仅为乡村文化传承和安全教育贡献了力量,也使队员们在实践中增强了社会责任感和文化使命感,提高了自身的综合素质和实践能力,为乡村文化振兴注入了新的活力。

三、激活科技动能,争做振兴“智慧新农人”,破解产业发展之题

科技是第一生产力,创新是第一动力。服务队充分发挥专业优势,用双手触摸乡村振兴的脉搏,将科技力量撒播在田间地头:

(实践队员自主研究搭建智能农业监测系统)

(队员们在采集“智‘穗’AI助农系统”数据)

智慧农业落地生根:在拿山镇,队员们深度体验益农信息社服务流程,在科技示范基地动手操作智能灌溉系统、无人机精准施肥与区块链溯源技术,留下实用故障排查表。队员们调研强顺果业1600亩蜜柚基地(带动60人返乡、年付薪超百万、脱贫户分红)、明鑫黄桃“三重认养”模式(好果率92%),为朱砂冲林场9.3万亩林地绘制GIS三维图,提出“无人机巡护+共享用工”优化方案,打开手机里的“智‘穗’系统”,AI标注的病虫害预警与历史防治方案在屏幕跳动——当年“到农村去”的呐喊,正化作给农田“云听诊”的科技力量。

(队员们在井冈山长路村生态果园为幼树搭建防护架)

产业脉搏精准把脉:“你见过会种树的鸡吗?”史会计的问题让队员们瞪大眼睛。在占地百亩的长路村生态果园里,金黄蜜柚挂满枝头,数千只土鸡在树下自由穿梭。“上果下禽”的立体种植模式,既减少了农药使用,又提升了土地产能。计算机专业的小陈记录道:“土鸡刨土觅食时,部分幼树根须暴露,影响养分吸收。”经管系的李同学则算起经济账:“每亩地养殖密度需精准控制,否则会影响果树生长周期。”这群"新农人"将课堂知识转化为解决方案,用麻绳和木棍为17棵幼树搭建防护架,在西瓜田边划出30厘米宽的"无草区",既保持水土又方便采摘。

(队员们在“大学生社会实践”红薯种植示范基地)

躬身体农青春助农:为实际了解当地村民土壤状况与作物种植情况,搭建常态化、长效性助农服务,在下庄村,队员们在村民的指导下建立2亩“大学生社会实践”红薯种植示范基地;在田间菜园,队员们除撒杂草,推动构建优化“菜地—鱼池微循环”系统(化肥减量30%);在洞背水池,队员们投身清淤一线,师生合力清除淤泥近百立方,疏通管道,重现碧波。

(队员们深入田间地头开展助农实践)

田间插秧、数据采集、精准农技建议,助力农业增产增效。这些实践活动,不仅让队员们在与农民的共同劳作中增进了感情,也使他们更加深入地了解了乡村的实际情况和需求,提高了自身解决实际问题的能力,同时为乡村经济发展带来了实实在在的效益,展现了青年学子在乡村振兴中的责任担当和智慧力量。

通过科技赋能产业,服务队为乡村经济发展注入了新的活力,也使队员们在实践中锻炼了专业技能,增强了创新精神和社会责任感,为推动乡村产业振兴贡献了青春力量。

四、构建长效机制,打造赋能“三下乡”模式,延续青春奋斗之志

“这些大学生,是真来干活,不是来摆拍的!”农业种植大户王伯伯向服务队员们竖起大拇指。朴实的话语,不仅是对服务队工作的肯定,也是对青年学子投身乡村振兴的殷切期望。服务队累计开展普通话课5节、走访红色场所11处、录制非遗视频13段、组织防溺水演练4场、直接服务1160余人次;整理形成调研笔记、技术贴士、数字图谱、故障排查表、认养流程图等资料,打造形成“红薯种植基地”和AI智“穗”助农系统。为乡村教育、文化传承、安全守护和产业发展带来了积极的改变,也让队员们在观察民情实践的见证中学党史、强信念、跟党走;在解决实际问题的过程中学理论、悟原理、掌方法;在社会思政课堂的淬炼中受教育、长才干、作贡献,从书海行舟到实践拄杖,在田间地头、社区基层上好与现实相结合的“大思政课”。

下一步,“智‘穗’先锋”社会实践服务队将持续聚焦井冈山地区蜜柚、黄桃、红薯等产业的技术需求,跟进更新智“穗”助农系统,让青春智慧在赣鄱大地的振兴画卷上持久闪耀。学校团委也将继续深化与井冈山市等地的校地合作,建立长效机制,推动学校资源持续向乡村流动,引导广大青年学子在乡村振兴的生动实践中贡献青春力量和智慧。

(蒋鼎峰 钟祯泉 郑栩嘉)

以上内容为推广信息,所涉及内容不代表本网观点,不构成投资建议、消费建议。