(中国日报记者 赵旭)这条横亘两千余载的文明通道,始终如动脉般将中国与世界相连。在这片曾经风沙呼啸、黄沙漫天的狭长地带,驼铃叮当回响千年,商旅们背负丝绸与经卷,在烈日与寒风中跋涉。这里既是佛教东传的圣途,也是珍宝流转的通衢,更承载着探险者、求法者与追梦者对未知世界的永恒向往。直至今日,它仍是一条令人震撼的奇迹之路,见证着自然鬼斧神工与人类不屈精神的交响。

这条走廊南倚祁连雪峰,北临瀚海黄沙,全程蜿蜒于甘肃西北部的绿洲链上。这些脆弱的生命绿洲,全赖祁连山巅融雪滋养——"祁连"二字本意为"天",其巍峨身躯确如天幕般守护着这片干渴的土地。走廊之名源自其地理位置:"河西"意为黄河以西,对中原旅人而言,西行进入河西走廊需先渡黄河;而对七世纪自西亚或地中海东来的商队,跋涉千余公里至此,遥望黄河对岸的中原沃野与盛世长安,方知东方文明触手可及。

作为古丝绸之路的命脉,河西走廊绝非普通商道。它是文化、艺术、政治与宗教的熔炉,见证着文明交融的壮阔图景。公元前139年,汉武帝派张骞持节西行,旨在联合月氏共抗匈奴。这位使者历经十三载,九死一生归来,虽未达成政治联盟,却以亲身经历揭开了这片土地的神秘面纱,汉武帝由此洞察河西的战略价值。

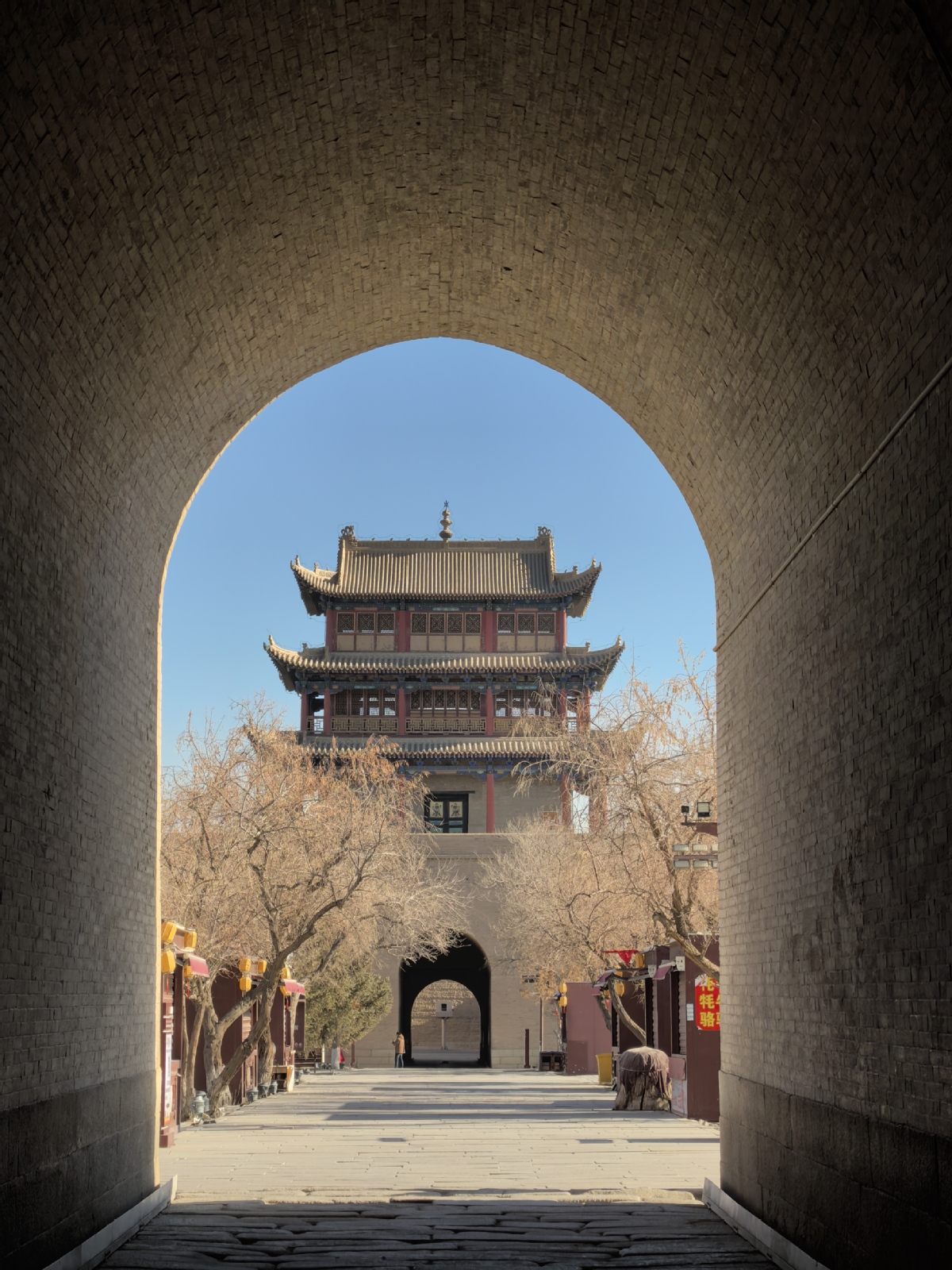

公元前121至119年,西汉"战神"霍去病数次率军西征,跨越走廊最东端的乌鞘岭,长驱直入,大败匈奴,汉帝国在河西置敦煌、酒泉、张掖、武威四郡,又设玉门关与阳关,"列四郡, 据两关",汉家旌旗从此飘扬于丝路要冲。

将军不肯老 —— 封狼居胥饮马瀚海的冠军侯去世时年仅23岁,而今日走廊各处,仍矗立着霍去病扬鞭策马的雕像。汉武帝收复河西走廊后在祁连山北麓的山丹县一带所建立的军马场,今天仍有骏马嘶鸣。

千金难买相如赋,汉唐风流不只相如赋霓裳舞,更有凉州曲,抑扬顿挫之间是洒在"寒凉之地"的一腔热血,是与明月关城相对时生出的几许愁肠。苍茫悲壮,是独属于河西的浪漫。

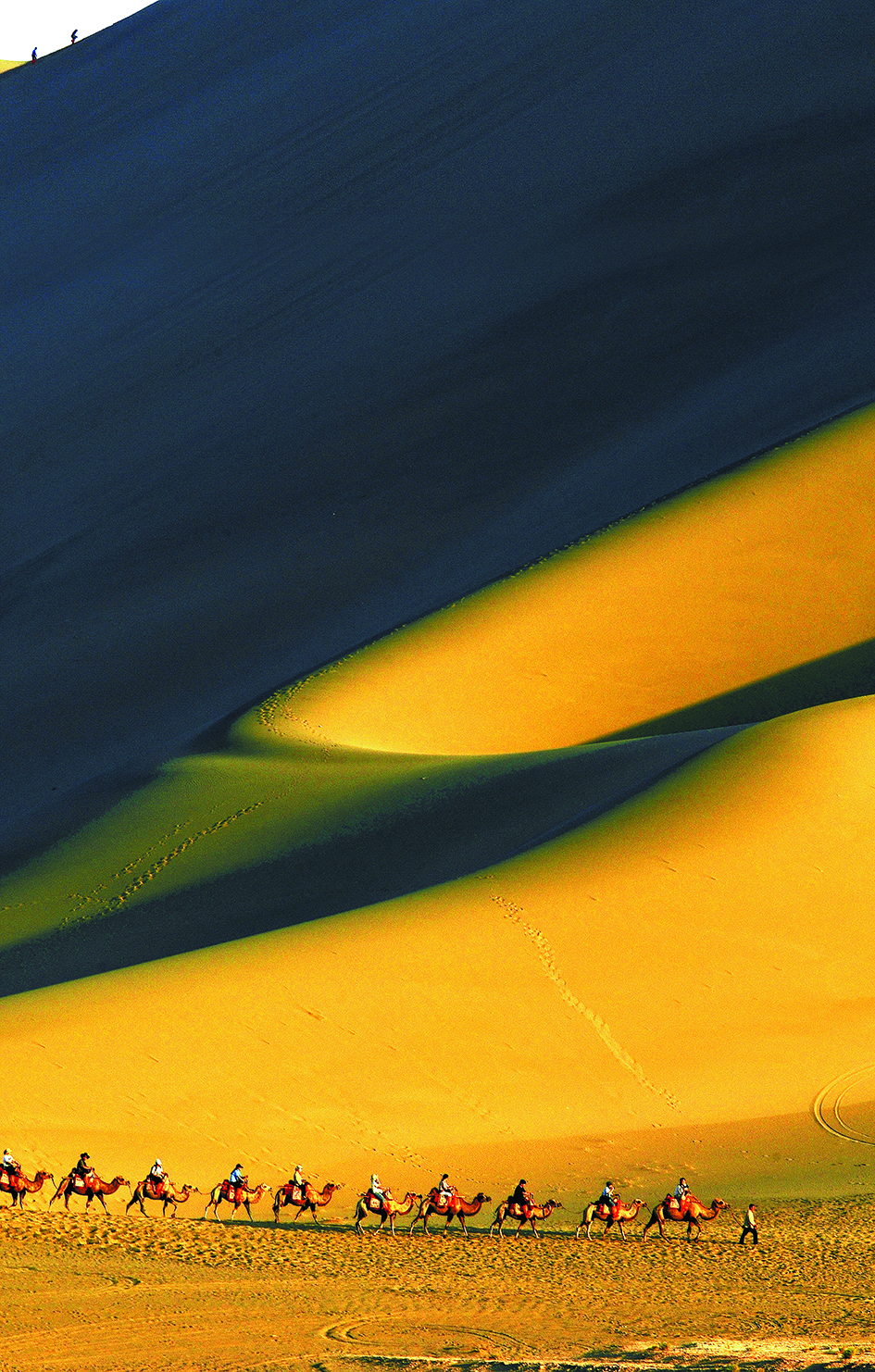

天梯山石窟,马蹄寺石窟,敦煌莫高窟 —— 这些彩绘洞窟承载着佛教徒的虔诚信仰,记录着异域艺术与中国审美的碰撞与融合。莫高窟的飞天衣袂,在鸣沙山下翩然千年,以独特的方式守护着丝绸之路:驼队商贾沿途交易,公主和亲的队伍踏沙西行,不同文明的基因在这方走廊里重组重生。

公元四世纪,龟兹高僧鸠摩罗什被前秦将军吕光扣留凉州(今武威)十七载,这段艰难岁月成就了他对汉语言文字与佛典的深刻理解,最终使其成为中国历史上第一位译经大师。虽在长安圆寂,鸠摩罗什的舌舍利却被传供奉于武威鸠摩罗什寺内。于张骞与鸠摩罗什而言,河西走廊本非他们目的地,命运却让他们在此长久驻留,让这片土地在他们身上留下不可磨灭的印记,同时也赋予他们为其书写历史的重责。千百年来,无数旅人在这条走廊上留下传奇——他们的足迹,与古长城的残垣和汉代简牍上的一道道墨痕一起,被风沙永久封存。

公元609年,隋炀帝携大败吐谷浑之功,经当年张骞进入河西的山隘扁都口,直抵张掖焉支山下,在这里主持了一场盛况空前、云集西域27国首领和代表的贸易盟会,欲重振南北朝大分裂时期陷入时断时续状态的丝路交通。公元1247年,西藏萨迦派宗教领袖萨班·贡噶坚赞(萨迦班智达)与成吉思汗之孙、窝阔台之子阔端在凉州会面谈判,西藏归附蒙古,正式纳入中央政权管辖范围。而贡噶坚赞当年年仅九岁的侄子八思巴也在若干年后被忽必烈尊为"帝师",统领西藏事务。

发生在这条走廊上的每一场厮杀、每一番博弈、每一次握手,都关乎王朝的兴衰,关乎历史的走向,关乎经略中国。

玉门关是河西走廊的最西端,在往西便是西域。经营西域三十余载的东汉名将班超(32年-102年)晚年上书汉和帝,言辞恳切:"臣不敢望到酒泉郡,但愿生入玉门关。" 而唐代边塞诗人李益则说:"伏波惟愿裹尸还, 定远何须生入关。" 这条回家的路,要用一生丈量。而一条走廊,又承载着多少壮志豪情,见证了多少踽踽独行与风云激荡。祁连雪峰的冷冽,大漠孤烟的苍茫 —— 足以造就一个人的视野、格局、胸怀、气象。河西走廊的气象,是大汉的气象,更是中华民族的气象。

1871年,沙俄出兵攻占伊犁,1874年春日本发兵侵犯台湾,中国的边疆和海疆同时爆发危机。在此形式下,以李鸿章为首的部分清廷官员提出将国防重心转移到沿海地区,左宗棠上疏清廷,谓中国的山川形胜,皆起自西北,弃西部直如弃中国。1880年,抱着"定远何须生入关" 信念的左宗棠出兵嘉峪关,命人抬棺随行,并在次年正式收复伊犁。

今天,当我们驱车穿越这片荒漠,看骆驼刺在盐碱地上倔强生长,仰望烽燧残垣勾勒的苍穹,听风吼如昨,遥想乌鞘岭上铁蹄踏霜、玉门关外沙穿金甲、大佛寺内经文低诵与鸣沙山下画笔轻扫,就会明白:要读懂中国,必先知河西。