“一个原本健谈的人,就这样,沉默了十四年……”,在习水县的一处老房子外,老红军何木林的孙女何莉正在为西南财经大学“锦绣黔程”志愿实践队的成员们讲述何木林在青杠坡战役中负伤后留在习水,为保护当地居民而装作聋哑人十四年的故事。

图为成员们在听老红军何木林的故事 西南财经大学 陈奕霏 供图

何莉生动的讲述、动人的语调,老红军何木林的伟大精神都令实践队成员们深深动容。“从未想过有一天我们能这么真切地走进一位老红军的故事,那一代人的信仰力量远远比我们在书本上读到的更加强大。”团队负责人张博超说道。

然而,在长征过程中,像何木林一样隐姓埋名为祖国奋斗的革命先烈还有许多许多,如何让他们的故事被传扬下去?如何让习水滋养出的红色文化精神更好发扬下去?团队成员在感动之余,更感受到了团队作为“党史宣传教育团”的使命担当。为更好地发扬习水的红色文化,团队成员首先对红色文化在青年人中的传播现状进行了深入调研。结果发现大部分受访者表示“对红色文化有兴趣”,但现今的红色文化传播方式大多局限于青年大学习、主题团日、团课等等传统方式,难以适应新时代青年的学习需求,因此红色文化的传播效果也不甚理想。

为寻找红色文化在青年群体中传播的“破局”之路,团队先后参观了青杠坡战斗遗址、四渡赤水纪念馆、红军医院纪念馆、女红军纪念馆等重要场馆。在青杠坡战斗遗址,讲解员袁静和贵州红色文化教育研究中心教师刘梦娜为成员们讲述了青杠坡战役的具体情况,对“信仰”一词作出了丰富而具体的阐释;在四渡赤水纪念馆,成员们通过理论学习与沙盘模拟相结合的方式,顺利复现了四渡赤水的伟大胜利,对毛主席军事思想有了更深入的理解;在红军医院纪念馆和女红军纪念馆,成员们先后对中国的军事医疗事业、中国女性红军纪实等相关内容进行了了解,从不同方面、不同角度对长征和长征精神有了更加深入的认识。

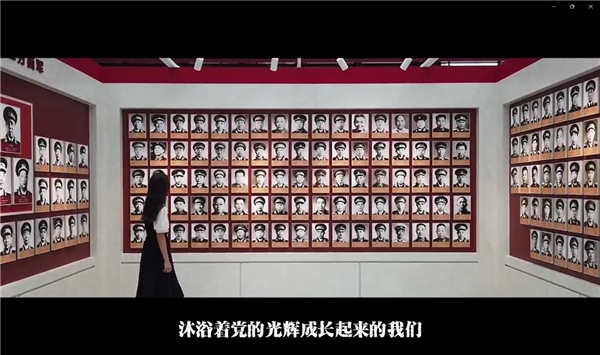

图为成员们在参观纪念馆 西南财经大学 陈奕霏 供图

参观过程中,有一个环节让成员们印象深刻:在青杠坡战斗遗址时,成员们排成一列,手持花圈一步步走到高耸的烈士纪念碑前,深切悼念在青杠坡战役中牺牲的英雄烈士。成员们在交流心得体会时纷纷表示自己感受到了从未有过的肃穆和庄严,仿佛自己就处于那场宏大的战役中一般。

图为成员们向烈士进献花圈 西南财经大学 陈奕霏 供图

这次的体验给了实践队成员灵感,为更好地对习水的红色文化资源进行整合,实践队成员创造性地提出了“红色潮流,青春共享”的初心理念。团队选择采用视频方式,以当代青年的第一视角体现长征的艰苦壮丽和长征精神的伟大力量。实践队成员通过历史知识、军事思想、人物故事等内容的交错整合,以富有创造性的镜头语言引领观众进行场馆“云参观”。同时,考虑到交互性特点,实践队成员与专业剧本工作室合作开发了红色剧本杀《黎明》,并利用微信小程序能够实时更新的特点,采用这一形式对红色文化资源进行整合和补充,并且利用互动对话、小游戏等青年人喜闻乐见的方式增强用户体验感,实现青年由红色文化“接收者”向“参与者”的转变,进而在游戏与互动中使红色文化入脑入心,见行见效。

图为成员们自主拍摄的红色宣讲视频 西南财经大学 吴尧 供图

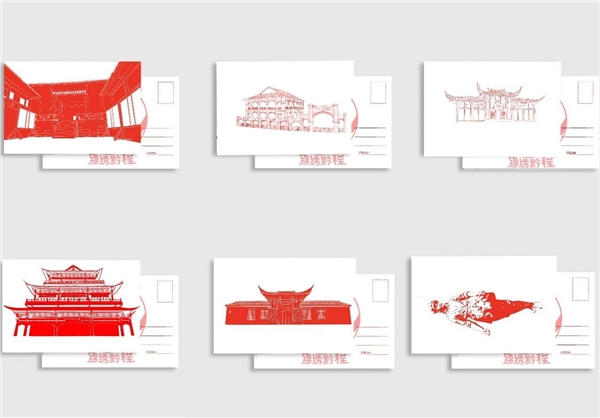

除此之外,让红色文化更加深度地融入青年日常生活也是团队努力的方向。为使红色文化具象化、青年化,团队成员以贵州黔灵山的猴子为原型,融入红军特色元素,以“星星之火,可以燎原”为核心理念设计了原创IP形象“星火火”。同时,团队成员以习水县各处革命遗址的标志性建筑为素材,通过手绘的方式设计出了多个红色建筑图样,并将其应用于便利贴、文化衫等多种载体之上,真正实现了实践成果数量化的目标,初步实现了创意向成果的落地转化,在产品的初步推广中也取得了良好反响。据悉,西南财经大学“锦绣黔程”志愿实践队计划将红色文化覆盖范围从习水推广至贵州,不断丰富文创等相关成果产出,加快项目落地转化,并通过建设“全国百强社团”的方式增强项目延续性,最终建立云贵川红色教育共同体,化个体优势为区域示范效应,实现红色文化资源的整合与创新传播。

图为实践队成员自主设计的文创与IP形象 西南财经大学 周天诚 蔡之怡供图

时代各有不同,青春一脉相承,未来,西南财经大学“锦绣黔程”志愿实践队将继续秉持“红色潮流,青春共享”的初心理念,继续承担起“党史宣传教育团”的使命担当,为红色文化传播与红色精神发扬贡献青春力量。(通讯员 孙铭浩)

图为“锦绣黔程”志愿实践队合影 西南财经大学 陈奕霏 摄

以上内容为推广信息,所涉及内容不代表本网观点,不构成投资建议、消费建议。