担任驻华大使是我一生的荣耀。

——前美国驻华大使 骆家辉

(Gary Locke)

2013年底,时任美国驻华大使骆家辉发表离任声明称,将在2014年初辞去大使一职。在声明中,他用这句话评价了自己即将结束的大使生涯。

5年后,在接受《中国日报》采访时,再次谈及这段两年半的任职经历,骆家辉仍然给予了很高的评价。

“担任驻华大使,是我职业生涯最精彩的时刻之一。”

两件大事,让一切皆有可能

然而, 这位在美国华人政界创造了多项历史记录的人物,小时候却从未梦想过自己会从事与政治有关的事业,更别说是成为首位华裔美国驻华大使。

到了上世纪60年代末,那时他已是耶鲁大学的一名高材生,但想要到中国担任美国驻华大使依旧是天方夜谭,因为那时中美尚未建交。

1972年后,出现了转机!

这一年时任美国总统尼克松访华,中美双方于1972年2月28日在上海发表了《中美联合公报》。

1978年,不论是中美关系还是中国,都迎来了历史性转折。

这一年的12月16日,中美两国发表了《中华人民共和国和美利坚合众国关于建立外交关系的联合公报》。

更为重要的是两天后的12月18日,中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议(十一届三中全会)在北京举行,吹响了中国改革开放的集结号。

四天后,全会通过了《中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议公报》。

十一届三中全会通过决议公报 (图:中国共产党新闻网)

会议决定把全党工作的重点和全国人民的注意力转移到社会主义现代化建设上来。全会还讨论了国际形势和外交工作,认为党和政府的对外政策是正确的。

1979年1月1日,中美两国正式建立大使级外交关系。

中国初体验,有点懵

中美建交后,两国人员往来越来越密切。20世纪80年代末,骆家辉首次来到中国,去到的第一个城市就是上海,正是1972年《中美联合公报》的发表之地。那时的骆家辉,才刚刚开始自己的政治生涯。

上海街头的景象,把这位与中国有着特殊渊源的美国人震撼到了。

虽已过去数十年,但回忆起当时的感受,骆家辉至今仍记忆犹新。在接受《中国日报》采访时,他用了三个词来形容当时对中国的印象:活力、自信、动力。

他说:

“我记得我们到访的第一个城市是上海,眼前的景象深深打动了我。街上骑自行车的人成千上万。中国人所流露出的活力和自信让我觉得不可思议。”

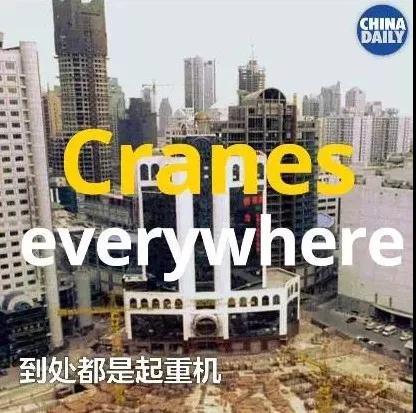

在上海,他看到了生产力被解放后的中国速度和热度。黄浦江两岸,热血沸腾的人们正奋斗在各个岗位建设这座城市,起重机在工地上轰鸣。

他亲眼看着中国正大步迈向现代化。

“这是我初见中国,真正看到了中国现代化、工业化和社会转型的开端。这是世界上规模最大、最深刻的变革。”

当时的上海

现在的上海

用了100年,走了1英里

同一时间段,在这座让骆家辉惊叹的城市的南方,1000多公里外的广东,也就是他的祖籍所在地,改革开放也正如火如荼地推进着,并成立了三个经济特区:深圳、珠海、汕头。

而其中的珠海,离骆家辉的“家乡”台山,更是只有100多公里的距离。

100多年前的19世纪末,他的祖父骆世泽怀揣“淘金梦”,正是从这里启程,乘蒸汽船到了美国华盛顿州,在有钱人家当杂役,以换取上英文课的机会。

值得一提的是这户人家距离华盛顿州长官邸只有不到1英里路程。因此,1997年,当骆家辉以美国史上首位华人州长(华盛顿州长)的身份正式入住官邸时,他戏称自己的家族用了100年的时间走完了这1英里。

“过了一百年之后,我宣誓就职华盛顿州的州长,后来我搬进州长的官邸,正好离我祖父当年洗碗、扫地、煮饭的地方有一英里的距离。对于我来说,我们家族花了一百年,走完了这一英里。”

也正是在这一年,骆家辉以华盛顿州州长的身份再次来到中国。

在这一次的访问中,骆家辉首次回到了自己的“家乡”广东台山,并见到了自己的六叔公骆耀章,受到了家乡村民的热情接待。

或许是切实感受到了改革开放的中国蕴藏的巨大潜力,骆家辉在担任华盛顿州州长期间,大力发展与中国的贸易。在其任职州长期间,华盛顿州对中国年出口额超过50亿美元,较此前增加了一倍多。

至今,中国已经成为华盛顿州最大的出口国。

按照美国普查局的数据,过去四年,华盛顿州对中国的出口额,一直占该州出口总额的20%以上,已经由骆家辉任州长时的50亿美元,增长至2017年的179亿,增长了2.5倍多。

华盛顿州成了中国改革开放的直接受益者。

这也正如骆家辉在采访中所述:中国的改革开放不只是让中国人受益,也让外国公司受益。

“显然,中国的改革开放政策不仅使中国人民受益,也使外国公司受益。这是我们一直提倡的双赢局面。”

“外国公司可以提供中国人想要的一些产品和服务。我们可以提供中国人想要的一些技术和服务。”

“改革开放不仅为中国人民创造了更好的机会,而且为美国公司等外国公司创造了就业岗位和机会。”

2011年,当骆家辉以首位华裔美国驻华大使的身份再次来到中国时,当年中美全年贸易额已经达到了4400多亿美元,而当年中国全年货物进出口总额更是达到了3.64万亿美元。

全村的骄傲

从华盛顿州州长到美国商务部长、再到首位华裔美国驻华大使,骆家辉与中国的距离越来越近,当然离他的祖籍地也越来越近。

就在他刚被提名出任驻华大使后,这则消息就传到了他的祖籍地——广东台山水步镇吉龙村,全村人都很关注这位即将就任的驻华大使。

《青年参考》在一篇报道中曾提到,在2010年3月,骆家辉被提名出任美驻华大使后,他的六叔公骆耀章就说,家乡人对骆家辉充满期待,希望他促进中美友好往来。

水步镇政府一名姓李的工作人员也告诉《青年参考》称,“骆家辉是全村的骄傲”。

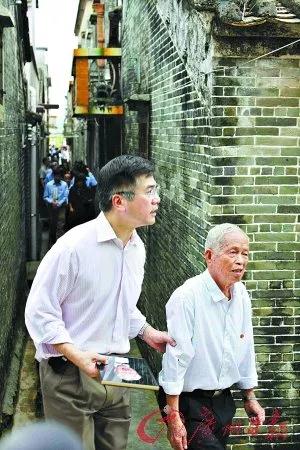

2011年11月4日,骆家辉首次以驻华大使的身份,再次回到吉龙村祭祖,受到乡亲们的夹道欢迎。

骆家辉称,“父亲十个月前去世了,这次回乡其中一个目的就是把父亲的遗像带回故乡。”在祖屋内,面向供有祖先牌位的地方,他将父亲的遗相与祖先的牌位放在了一起。

骆家辉一手搀扶六叔公,一手拿着父亲的遗像走过悠长的小巷走向祖屋。(图:广州日报)

中国地域差异大,有此成就了不起

就任驻华大使后的第二个月,在央视的一次采访中,骆家辉就表示,中国是这么大的一个国家,所以很显然作为驻华大使的任务之一,就是到各地去推动发展更密切的美中关系,不是限定在某个区域, 而是要去往全国各地。

从2011年8月到2014年2月,两年多的驻华大使任职期间,除了广东台山,骆家辉还去了中国不少地方,足迹覆盖了中国的东西部。

或许正是这段经历,让他对中国的国情有了更为准确的理解。

“在很多方面,中国的差异巨大。有近45%的人口生活在农村,要想真正了解中国,就需要了解中国的城市和农村。”

2013年接受林丹采访时,他再次强调了这一点。

采访中,被问及会给下一任大使什么样的建议时,他说:

“我要给他的忠告是尽量多地去到中国的各个地方,了解当地的风土人情。”

他说,中国是由很多大城市小村庄组成,在地理、气候和文化方面差异很大。

即使是面对如此复杂的国情,中国依旧取得了如此巨大的成就,并且在十八大以后的五年内,让6000多万贫困人口实现了稳定脱贫,贫困发生率从10.2%下降到4%以下。骆家辉认为这是一项了不起的成就。

“中国面临着巨大的挑战,我觉得西方没有真正理解这些挑战对于中国的困难程度。因此,我赞扬中国领导人的作为,让中国经济繁荣起来,农村人民也富起来了,有数千万中国人在如此短的时间内摆脱了贫困。”

这些成就,充分反映了改革开放给中国带来的活力和潜力。

今年4月10日,博鳌亚洲论坛上,习近平主席在主旨演讲中也向世界宣告了中国走“改革开放”之路的决心和信心。

“中国进行改革开放,顺应了中国人民要发展、要创新、要美好生活的历史要求,契合了世界各国人民要发展、要合作、要和平生活的时代潮流。中国改革开放必然成功,也一定能够成功!”

这份自信绝不只是一个“口号”,而是一个底气十足的判断。

2013—2016年,按照当年汇率计算,中国国内生产总值占世界经济总量的比重由12.5%提高到14.8%,提高了2.3个百分点。2017年,中国经济增速回升至6.9%,继续位居世界前列。而联合国2017年12月发布的《2018年世界经济形势与展望》也指出,中国2017年对全球的经济贡献约占三分之一。

正如骆家辉所言,中国的改革开放不只是让中国人民受益,也是惠及世界的。骆家辉在离任后确实也一直没有断开与中国的联系,曾多次重访中国,出席各类活动。

目前,骆家辉在一家美国公司担任高级顾问,也在从事着与中国有关的业务,提供如何在中国和美国开展业务的咨询服务。在他眼中,改革开放仍处于进行时。

“我认为改革开放是一脉相承的,循序渐进的,是不断深化改革和开放的过程。”

只要继续坚持改革开放之路,中国发展的潜力就将不断被继续释放,最终惠及中国和世界。正如2011年骆家辉在北外的一次演讲里提到的,当中国人民所有的潜力得以释放时,伟大的事情就可能发生。

中国的近代史证明,当中国人民所有的潜力得以释放时,伟大的事情便可能发生。