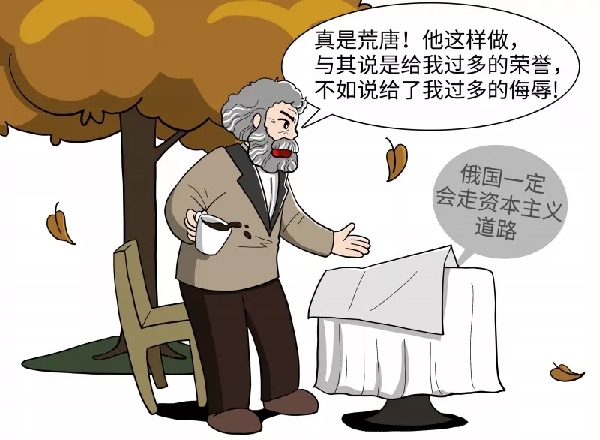

1877年10月的伦敦,金黄色的树叶开始飘落,欧洲即将进入漫长灰色的冬季。一天,马克思像往常一样喝着咖啡看报纸,当他看到一份俄国报纸时,勃然大怒道:“真是荒唐!他这样做,与其说是给我过多的荣誉,不如说给了我过多的侮辱”!

这篇文章的作者是俄国民粹派分子米海洛夫斯基。这篇文章对《资本论》做了曲解,认为根据马克思的有关论述,俄国必然会摧毁农村公社,走资本主义道路。马克思对俄国人的这种引经据典、照搬教条地解读《资本论》的方式非常不满意。

这年,他停止了《资本论》的研究和写作,所以《资本论》没能按照他的计划写完,终成残篇。究其原因,直到今天,学术界仍然感到有许多困惑和不解。但是不能忽视的一条原因是,医生给他下了一个严格的医嘱,绝对禁止他每天工作超过4个小时,但是,“身体和灵魂总有一个要在路上”,马克思从来没有停止思考人类社会发展的规律。

马克思中止了《资本论》的写作后,转而撰写和整理了篇幅巨大的“人类学笔记”和《历史学笔记》,汉译本共200多万字,这些笔记探讨了从亚细亚生产方式到古代社会,再到封建社会的历史发展过程。至此,他把“人类学笔记”、《历史学笔记》和《资本论》及其手稿串联起来,从而描绘出了“亚细亚生产方式-古代社会-封建社会-资本主义社会-共产主义社会”的宏大的人类历史发展画卷。

作为一个已近暮年的垂垂老者,马克思讲了一个长长的、关于人类社会历史全貌的故事。本来已经算是“吃鸡”成功了。但是,在俄国往哪儿走的问题上有点儿糟心。

《资本论》的第一个外文译本是俄文版,1872年3月在俄罗斯出版,在俄国引起强烈反响。进步青年如果没读过《资本论》的,都不好意思跟人交谈!有趣的是,起初,有些人担心沙皇独裁的审查可能会禁止这本书,但是审查机构判断这本书“艰涩,而且几乎不能理解”,以至于他们得出结论说“很少有人愿意读它,理解它的人就更少了”。审查机构犯了个“大错”!俄文版比任何版本都卖得好,有时候甚至包着《新约》的书皮在读者间相互传阅。

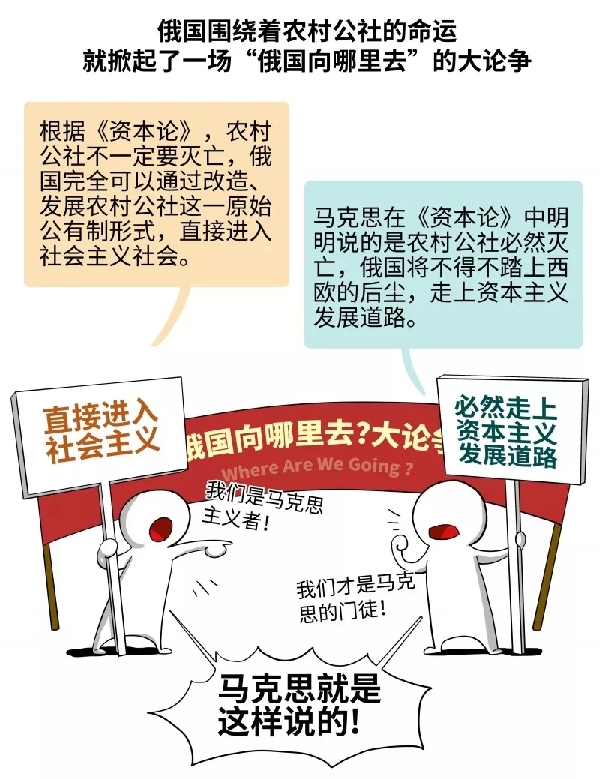

但是,《资本论》在俄国引起了知识分子间的互怼。1861年农奴制改革后,资本主义在俄国迅速发展,以公有制为基础的农村公社日益遭到破坏。站在十字路口,俄国围绕着农村公社的命运早就掀起了一场“俄国向哪里去”的大论争。

各方都把《资本论》当作批判对方的理论武器。这些争论大概分为“直接进入社会主义”和“必然走上资本主义发展道路”两派。前一派说:“根据《资本论》,农村公社不一定要灭亡,俄国完全可以通过改造、发展农村公社这一原始公有制形式,直接进入社会主义社会。”后一派表示不服:“马克思在《资本论》中明明说的是农村公社必然灭亡,俄国将不得不踏上西欧的后尘,走上资本主义发展道路。”而宣扬后一论点的人,都自称是马克思的门徒,是“马克思主义者”,当有人问到《资本论》究竟在哪个地方这么说了?!他们会回答说,“马克思就是这样说的”!

惹恼马克思的那篇俄文文章显然属于后一派,马克思看到这篇文章后立刻给《祖国纪事》杂志编辑部写了一封信,批驳米海洛夫斯基的观点:“他一定要把我关于西欧资本主义起源的历史概述彻底变成……一切民族,不管他们所处的历史环境如何,都注定要走这条道路,这是错误的!”“极为相似的事情发生在不同的历史环境中,会引起完全不同的结果”。例如,古代罗马耕种自己小块土地的自由农民的土地也曾经被剥夺,与自己的生产资料相分离,但在当时的历史环境下,罗马失去土地的农民并没有变成雇佣工人,却成为无所事事的游民,他们同时发展起来的也不是西欧那样的资本主义生产方式,而是奴隶占有制。

马克思拒绝别人将他基于西欧社会分析的理论机械地、僵化地套用在分析别国的国情上,要做到具体条件具体分析,这是“马克思主义活的灵魂”。正如《共产党宣言》1872年序言所说的那样,“这些原理的实际运用,随时随地都要以当时的历史条件为转移”。

你可能要问:诶?马克思怎么看得懂俄文啊?没错,为了能够研究俄国自农奴解放以来的农业经济著作的第一手资料,马克思专门学习了俄语。那时他已经是50多岁了,尽管俄文十分难学,但经过六个月后他便取得了很大的进步,就已经能够津津有味地阅读俄国诗人和散文家的著作了。他特别敬爱普希金、果戈里和谢德林。在马克思去世之后,恩格斯吃惊地发现马克思的稿纸中有超过两立方米的材料全是俄国的统计数字,还有3000页纸的阅读笔记。

1881年2月18日前后,一封信漂洋过海地来到了马克思的书桌上。写信的人叫查苏利奇,是俄国一位女革命家。几年过去了,俄国国内关于俄国去哪儿的问题还争论不休,她想听听本尊能不能给一个确定的答案,俄国社会发展道路究竟会怎样?信中,查苏利奇的言辞流露出对马克思“小迷妹”般的无限崇敬:“请您理解,……,要是您肯对我国农村公社可能遭到的各种命运发表自己的观点,要是您肯对那种认为由于历史的必然性,世界上所有国家都必须经过资本主义生产的一切阶段这种理论阐明自己的看法,那么您会给我们多大的帮助啊”。

对于查苏利奇的来信,马克思非常重视,那时,距离他逝世只有大约3年时间。马克思打了四份草稿,1881年3月8日,才正式给查苏利奇写了复信,这在马克思一生的通信史上是极少见的。复信草稿的第一稿结构是最完整的、而且论述也是最为翔实的,篇幅长达15页。但是,正式回信只有两页。这就耐人寻味了,草稿打那么长、还写了四次,但正式回复只写了两页,这是为什么呢?

既然资本主义生产起源的必然性仅限于西欧,那么,俄国的道路该走向何方?在复信草稿的第一稿中,马克思曾写到:“使俄国可以不通过资本主义制度的卡夫丁峡谷,而把资本主义制度所创造的一切积极的成果用到公社中来”。

“卡夫丁峡谷”是什么?“卡夫丁峡谷”典故出自古罗马史。话说公元前321年,萨姆尼特人在古罗马的卡夫丁峡谷大败罗马军队,为了羞辱罗马人,萨姆尼特人用长矛架起了形似城门的“牛轭”,迫使罗马战俘从“牛轭”下通过。马克思用“卡夫丁峡谷”来比喻资本主义使广大人们经历的灾难性的历史经历。马克思是多么希望古老的东方国家能走出一条让大多数人不经历资本主义经济灾难的坦途,并且,他认为东方国家是有可能做到的。

但是,这只是有可能。因为,当时俄国农村公社有特殊性。在俄国农村公社内部,房屋及其附属的园地是农民的私有财产,但是,耕地仍然是公有财产。因此,马克思认为,俄国农村公社的发展有两种可能性:“或者是它所包含的私有制因素战胜集体因素,或者是后者战胜前者”。两种结局都是可能的,究竟会是哪一种结局,正如马克思所说:“一切都取决于它所处的历史环境!”

所以,在给查苏利奇的正式复信中,马克思并没有下结论说俄国确定可以跨过“卡夫丁峡谷”。东方国家公有制的存在,使马克思看到了撼动资本主义道路就是真理的根基的可能性。但是,他却非常谨慎。

可见,马克思是一个革命家,但更多的是一个理论家,他强调理论的严谨性和开放性。对俄国的发展道路问题,他大胆假设,小心求证!对过去基于西欧国家的实际状况而得出的革命结论是否具有普适性,特别是对于东方社会而言,是否必然重复西欧的历史、走资本主义道路,马克思并不持肯定的论见。但是,他具体分析东方的各种不同国情导致的多种可能,也没有给出东方社会可以跨越“卡夫丁峡谷”的断言。

怀揣中学时立志为人类幸福而工作的梦想,暮年的马克思依然渴望人类社会可以找寻到不用历经严冬就可通向彼岸春天的航道。为此,他曾寄望古老的东方,他对恩格斯说:“要是老天爷不特别苛待我们,我们该能活到这个胜利的日子吧!”