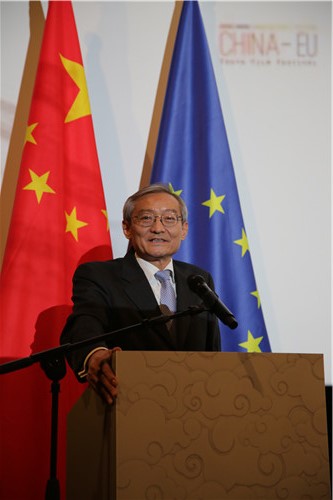

由陆川执导,中、美、英三国联合拍摄的动物纪录片《我们诞生在中国》,作为第三届中欧文化艺术节—中欧电影节开幕电影于上周在比利时布鲁塞尔率先上映。中国驻欧盟使团团长张明大使和陆川等中外嘉宾观影。(主办方供图)

由陆川执导,中、美、英三国联合拍摄的动物纪录片《我们诞生在中国》,作为第三届中欧文化艺术节—中欧电影节开幕电影于上周在比利时布鲁塞尔率先上映。中国驻欧盟使团团长张明大使和陆川等中外嘉宾出席了电影节开幕式。(主办方供图)

由陆川执导,中、美、英三国联合拍摄的动物纪录片《我们诞生在中国》,作为第三届中欧文化艺术节—中欧电影节开幕电影于上周在比利时布鲁塞尔率先上映。中国驻欧盟使团团长张明大使和陆川等中外嘉宾出席了电影节开幕式。(主办方供图)

中国日报布鲁塞尔11月20日电(特约记者 刘佳)由陆川执导,中、美、英三国联合拍摄的动物纪录片《我们诞生在中国》,作为第三届中欧文化艺术节—中欧电影节开幕电影于当地时间17日下午在比利时布鲁塞尔率先上映。在赶赴电影节活动间隙,陆川导演接受了《中国日报》的专访,分享他对中国电影讲好故事走向世界的冀望。以下为采访实录:

《中国日报》:《我们诞生在中国》被选为中欧电影节的开幕电影,再一次证实了国外观众对您的认可。这部作品收获的巨大成功是否会更进一步激励您,您对未来的创作有何打算?

陆川:通过《我们诞生在中国》,我发现其实中国电影还有另外一种做法,就是尽可能地去引进更多的国际电影人才来中国拍摄我们自己的电影。我把这种做法称为中国电影国际制作、全球市场,(这部电影)也算是一个有思路的实践。拍摄过程中,我们使用了大量的海外电影人才,实际上只有一个中国导演、一个中国编剧,就是我自己,摄影、剪辑、后期都是请的各国(行家),包括法国、德国、英国、美国,我们请了一百多个世界多国的艺术家到中国来拍摄这部电影。在后来的发行过程中,迪士尼又贡献出了它所有的渠道、资源和发行平台来强推这部电影在美国的发行。后来这部电影在美国的发行达到了将近1400万美元,也是一个非常好的成绩,可能是近几年来中国电影海外最高的记录了。所以我觉得《我们诞生在中国》实际上是中国故事、国际制作。全球市场理论的实践者。

那么未来我的后续电影(制作)中,我可能会使用这样的一种方法。接下来我会拍两部科幻片,一部是我监制,一部是我导演。在这两部电影(制作)中间,我们也邀请了很多来自好莱坞、英国、德国等不同国家的专业工作人员。他们都拍摄过比较大型的、视效的科幻电影。他们对我的帮助非常大,因为他们在这方面的制作经验帮助我们迅速(吸收),应该算是抄近路、走捷径了。

《中国日报》:这部作品由SMG尚世影业、迪士尼影业、北京环球艺动影业联合出品,能跟我们再具体介绍下您这次跟好莱坞的合作吗?关于今后的中外合作,您是否有一些想法和计划可以跟我们分享?

陆川:实际上是迪士尼来找(的)我,他们想拍这样一部电影。主创团队来自于不同国家,也有中国的制片团队,所以这是一部真正意义上的合拍片。这部电影制作完毕之后,我发现在中国电影快速发展的今天,如果可以引进一些国外优秀的人才,其实可以帮助中国电影,无论是从制作上,还是未来的宣传推广上,我觉得都会是有很大的帮助。所以现在做的两部新片,我们都是引进了好莱坞的制作团队来跟我们合作。

《中国日报》:我想把中国电影带出国门是您的目标,您是否也一直有意要成为一位国际知名导演呢?

陆川:其实我觉得一个导演拍电影,很大的一个愿望是:希望能够跟更多的观众去交流。其实,我并没有刻意要在国外或者国内拍,但确实是很希望自己的电影能拥有更多的观众,与他们去交流。而且电影总是会传播一些对生命、对人性的关注,我希望这种思考能够与观众进行更多深入交流。讲中国故事,是我非常希望要做的事情,但是受众当然是越广越好。

《中国日报》:一直以来,中国都是虚心向国外学习方方面面的各种经验,现在中国电影逐步走出去,作为电影人,您觉得是否也已经具备了足够的自信心让外国受众完全接受中国电影?

陆川:这个自信不是建立在一种盲目自信上,我觉得更多是开始了解国外观众的思考。讲任何一种故事,都可以很自信地去讲,但是能否在别人的市场上、别人的影院里真正被接受,其实这个很难。这个不是靠自信能做到的,我觉得还是需要彼此的一种互相文化尊重,对彼此的文化都有很大的认同,在这个基础上,才能深入做一些文化交流的事。

《中国日报》:您觉得我们的电影输出,是否也能很有效地把中国人积极应对人类挑战、与全世界共同承载责任与挑战的意愿输出去呢?还是说仍然很难输出?

陆川:我觉得现在还没有那么多的电影文化产品能承载(这个使命)。很多片子从对人性的关注的方式到表达、呈现的方式,好像还达不到在全球传播的可能。在国内市场,很多投资方往往还是以一种迎合国内观众口味、趣味的心态来做电影,或者说是用一种很大的投机心态来做电影。

《中国日报》:您觉得国内电影行业能否通过一些优秀的作品让接受者总体上主动树立更正确的价值观念呢?

陆川:其实是有大概率事件和小概率事件的区别。新闻中有Breakingnews(新闻快讯),是新闻工作者必须去抓的,另外也有主流消息。电影跟新闻其实有一定的相通点,电影其实也不能完全去抓大概率事件,但是电影往往是在做事件性的描述,甚至是特殊、独特的事件的描述。但它里面对人性的关注应该是普遍共通的。我认为电影往往可能是做小概率事件,但是去抓大人性。小概率事件中去见人性的微光,这种微光可能是人类追求的一种理想,或者是人类梦寐以求能够去承担的一种责任,比如说勇敢。其实我们每个人都不勇敢,我们惧怕死亡、惧怕贫穷、惧怕鳏寡孤独,我们惧怕很多东西,所以勇敢就成了我们追求的。所以说,小概率事件中去追求这种人性的共通点,这个可能是一个大目标。

《中国日报》:这个目标是不是也是您做电影最大的动力呢?

陆川:我其实是很少总结自己到底想干什么,我比较随性。但想一想,可能自己做的事儿大致就是围绕这个来做的。

《中国日报》:所以做电影主要还是源于自己的兴趣爱好?可能接触电影的过程,也逐渐希望能和更多的人去分享?

陆川:对,是这样的。

《中国日报》:这么多年来,有没有特别印象深刻的作品?有没有别的导演让您印象很深?

陆川:我自己的就不提了吧。我比较喜欢的电影,像《现代启示录》、《七武士》、《辛德勒名单》、《切腹》,偏沉重,还有帕索里尼的一些电影。

《中国日报》:感觉您自己的创作手法很偏好纪录片的形式?

陆川:倒不一定是要纪录片,我喜欢真实的形式。我确实偏好影像的真实感,是我喜欢的,当然影像的选择也必须匹配内容和意义的表达。我接下来两部戏倒是可能都跟科幻有关。接下来这一两年都是在做科幻电影。而且这两部戏,都用了国际团队。

《中国日报》:是否接下来的趋势都是国际合作居多?

陆川:是这样。我希望国际团队能带给我一些国际视野,在看待一些问题上,剧情创作、影像创造上,他们往往能带给我不一样的灵感。

《中国日报》:您在国外受众中的被接受度相当高,是不是跟您片子的立意有关系,选材上的角度更容易被国外观众接受呢?

陆川:可能跟题材有些关系,更重要的是一种说法,故事的讲法。比如说《南京!南京!》,我只是用了一种非常正常的手法,去探索战争的本质,战场上人性的本质,它基本上是我世界观的呈现。这可能是超越了中日的这场战争,而值得所有民族去反思的。所以我觉得题材可能是第二、第三位的,更重要的还是拍法的不同,以及你想要的东西的不同。

《中国日报》:大家对国内导演有以“代”来划分的。对于您这代中青年导演,外界似乎寄望很深,这种期望值,有没有让您给自己增加压力,说一定要超越前辈呢?

陆川:我觉得超越,最终后一代都会去超越前一代,但是放在历史坐标上时,这种评判又是不同的。我们能不能拿出作品去与老一辈导演他们年富力壮时拍出的最佳作品衡量,这确实是一件很难的事。比如说,张艺谋的《红高粱》、陈凯歌的《霸王别姬》,像这样的作品,我们这代人拿什么去与他们的并肩,这是我思考的一个问题。当然我也觉得我的《南京!南京!》、《可可西里》,包括这部《我们诞生在中国》都还不错,至于说是否达到了老一代前辈导演的高度,我觉得这是后来人才能评判的。对我自己来说,超越老一辈人,一直不是我的目标。我一直是希望超越自己。每次在拍摄新戏时,我给自己的压力还是很大的。

拍电影这事,挺像跳高的,你迟早会折在一个高度上。跳高比赛是一个非常悲情的比赛,和别的体育运动项目不一样,其他都是在那个点赢了,你是冠军,但跳高是你输的那个高度,胜利是看你输在哪儿,所以我觉得拍电影很像跳高,迟早会输在某一个高度上。但是你只要一直想向上走,往更高的表达,找到更和谐的、更完美的电影本体,或者是更绚烂的想象,更精准的呈现,就能一直前进。

《中国日报》:您自己感觉现在离那个“点”远吗?还是仍有很大的上升空间?

陆川:电影跟跳高又不同的是:跳高就那一下,但电影呢,往往你会发现就算折了,你还能再跳。之前也不是没有折过,但它只是局部的折了,比如说市场。比如说《王的盛宴》,我觉得市场表现并不好,但那部片子我自己非常喜欢。所以我们还是站起来,重新走,做不同的探索。我还要继续往前走。

《中国日报》:有没有特别希望通过电影,去寻找自己更多的知音?观众的反馈,这样一种回声,是不是也是一股推动您不断向前做更多创作尝试的力量呢?

陆川:我这个人的物理存在,其实是特别乏味的一个人,没有什么兴趣爱好,也不太擅长聊天。我觉得我最有光彩的部分都在作品里了,而且那个作品里的声音,是非常强悍、呼之欲出的,是你马上能感受到的。创作者和作品之间是一种相互成就、相互教育的关系,也是一个成长的过程,一定要自己成为大师,可能也不科学。但是你可能会有一个模糊的追求,但它是不可延续的。一步步走吧。

《中国日报》:所以说没有刻意给自己定一个目标?

陆川:我有目标,但我觉得那个是不真实的,那个说出来可以写进报道里,但更多是口号性的东西。对于电影来说,它是一个弹性动态的变化,人生也是这样。

《中国日报》:好像拿奖是外界给予电影人最普遍的一种认同形式。每部作品投放后,有没有特别在意能否得奖?拿奖是不是也是一种创作动力?

陆川:世俗社会认这个。得奖,它的意义是现实和当下的,不断地用电影节的奖项、徽章来妆点你的人生。我确实也过了这个年龄了,我也得过不少奖,虽然没有什么特别巨大的奖,但是这个过程中,也发现没有必要因为要得奖而去讨好,或者是改变自己的创作理念。毕竟我已经拿过一些奖了,当然也想拿奖,但没有那么着急、饥渴。做电影本身非常快乐,能够去施展自己的想象力,找寻志同道合者一起做这件事。

《中国日报》:目前已经获得的奖项中,哪一个是印象特别深的?

陆川:《南京!南京!》拿了圣巴斯蒂安的金贝壳最佳影片奖。拿了这个奖,我心里很开心,觉得是一种支持。还有东京电影节给《可可西里》的评委会大奖。因为当时这个奖还颁给过杨德昌的《牯岭街少年杀人事件》,我心目中最好的一部电影也拿过那个奖,我也拿了这个奖,我心里特别开心。后来还拿过洛杉矶影评人协会的最佳外语片一等奖,也是一种认可和支持。也拿过台湾金马奖、香港金像奖,这些奖都是在我人生的不同段落给我助力,让我从很多很多年轻的创作者中得到一些小名气,让人可以注意到我。总的来说,奖必须匹配片子本身的质量。

《中国日报》:是不是能这样理解,感觉比得奖更开心,可能是我拍的作品虽然是当下的创作,但它能够记录历史,也能被记入历史?

陆川:历史就是一个数据库,它有规律叫“堆栈”,也就是先进去的数据是在下层,新进入的是在上层。所以老片儿能够被人记住其实是很困难的,很多老片子就是沉底了,因为堆栈的效应。十年二十年后,还能被提起的老片,就是在历史里了。如果放到一百年或者两百年,还能被提起的需要去看的中国电影,那就是真正的在历史里了。我期待我能做这样的,每一部我想都应该去做这样的作品。

《中国日报》:所以是置顶的作品?

陆川:置顶是自己在往上顶,应该是让历史来帮你置顶。奖项有一个作用就是它有搜索的标记,拿奖的容易被别人先行搜索到。当然这其中也有很多的遗珠,电影史上有很多作品虽然没有拿过大奖,但依然被人传颂。时间和历史会平衡这个关系,它被把真正的好电影留下。导演这个行当,还是一个被眷顾的行业,它有很多方式去鼓励你。我觉得最大的鼓励还是作品,如果拍出一部让自己满意的作品还是非常开心的,感觉对自己负责了。

《中国日报》:有没有一个标准去衡量,到底怎么样的作品才是自己最满意的好作品?

陆川:其实说实话,我对自己的作品都挺满意的,因为我都尽力了。你说你努力了,但是做的又不是很完美,其实这事还是说得过去的。每部作品其实都很拼,但有些作品明显犯的错误就是:做的梦跟你拿到的干粮得到的钱之间确实有鸿沟。可能理想与现实没有能够和谐统一地站在一起。有很多可以总结的教训,但是对于创作态度,在过程中的付出,我就觉得其实也没有什么遗憾了,做电影的过程自己还是很专注投入的。

《中国日报》:电影,作为一种文化产品,是否可以拉近人与人之间的这种距离感,打破一种隔阂呢?

陆川:文化正是在讲融合。当然这种融合一定是在保持个体的文化差异性的基础上,也就是保持多元性的同时来寻求融合。电影绝对是在讲人类共同关注的东西,确实是可以起到这个作用。

《中国日报》:明年将是中欧旅游年。您明年是否也会再来欧洲,与欧洲建立更多合作呢?中国电影如果整体上能够再上升一个高度,是否能助推外界更好地去关注中国、了解中国,真正理解中国文化呢?

陆川:明年正好是做后期,下半年吧。上半年从一月到七八月都是拍两部戏,下半年再做后期。这次来布鲁塞尔就是因为《我们诞生在中国》是中欧电影展开幕式影片。

中国其实是一个被太多误读的国家。也没有太多欧洲的西方人真正地了解中国。对于这个巨大的经济体,内在的文化诉求、精神诉求到底是什么,我觉得一个outsider(外行人),一个西方人,并不是很清晰。所以我希望今后能通过我们之间更多的合作,包括创作过程的共事合作,彼此电影活动的相互参与,让中外合作帮助我们产出更多优秀中国电影,也希望今后能有更多优秀的中国电影走出去,与世界分享我们的中国故事。

《中国日报》:非常感谢您今天宝贵的分享!

陆川:也谢谢你们!

(编辑:涂恬 黄河流)